古事記現代語訳(5)三貴子誕生

禊で三尊子誕生

伊邪那岐命は、黄泉の国から戻られて言いました。

「私はひどく穢れた国へ行ってしまった。禊をして身を清めよう」

そうして、筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原(ひむかのたちばなのをどのあはぎはら)へ赴き、川で禊(みそぎ)をしました。

禊とは、水で体を洗い、罪や穢れを祓う儀式で、語源は「水そそぎ」だといわれています。現在でも神社に参拝する際、手水舎で手や口を清めるのは、この禊の名残です。

宮崎市の阿波岐原森林公園の池は、この禊の地と伝えられ、境内には伊邪那岐命・伊邪那美命を祀る江田神社があります。

引用元:みやざき観光ナビ

引用元:みやざき観光ナビ伊邪那岐命が身につけていた物を一つずつ脱ぎ捨てると、そのたびに神が生まれました。

杖を投げれば衝立船戸神(つきたつふなとのかみ)、帯からは道之長乳歯神(みちのながちはのかみ)、袋からは時置師神(ときはかしのかみ)、衣からは和豆良比能宇斯能神(わづらひのうしのかみ)、褌からは道俣神(ちまたのかみ)、冠からは飽咋之宇斯能神(あきぐいのうしのかみ)が生まれ、

さらに、左手の腕輪からは奥疎神(おきざかるのかみ)、奥津那芸佐毘古神(おきつなぎさびこのかみ)、奥津甲斐弁羅神(おきつかひべらのかみ)、右手の腕輪からは辺疎神(へざかるのかみ)、辺津那芸佐毘古神(へつなぎさびこのかみ)、辺津甲斐弁羅神(へつかひべらのかみ)生まれました。

こうして十二柱の神々が現れました。

そして、川の流れを見て伊邪那岐命は言いました。

「上流は流れが急すぎる、下流は弱すぎる」

そう言って中ほどの流れに入り、水で体を洗いました。

すると、黄泉の穢れから八十禍津日神(やそまがつひのかみ)と大禍津日神(おほまがつひのかみ)が生まれました。

その禍を祓うため、神直毘神(かむなおびのかみ)、大直毘神(おおなおびのかみ)、伊豆能売神(いづのめのかみ)が現れました。

さらに、水底で体を洗うと底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)と底筒之男命(そこづつのおのみこと)、水中で洗うと中津綿津見神(なかつわたつみのかみ)と中筒之男命(なかづつのおのみこと)、水面で洗うと上津綿津見神(うわつわたつみのかみ)と上筒之男命(うわづつのおのみこと)が生まれました。

これら筒之男の三神は、住吉大社に祀られる神々です。

そして、最後に顔を清めたときに、三柱の尊い御子が生まれました。

左の目を洗ったときに生まれたのは、日の神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)。

右の目からは、夜を司る月読命(つくよみのみこと)。

そして鼻を洗ったときに、海原を治める建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)が生まれました。

伊邪那岐命は大変喜びました。

「私は多くの子をもうけたが、最後に最も尊い三柱の御子を得た」

そう言って首にかけていた玉の緒を揺らし、天照大御神に授けました。

日本書紀で、天照大御神は、大日孁貴(おおひるめのむち)や日神(ひのかみ)と呼ばれています。

この玉を御倉板挙之神(みくらたなのかみ)と呼びます。そして女神に命じました。

「おまえは高天原を治めなさい。」

次に月読命に命じます。

「おまえは夜の食国(よるのおすくに)を治めなさい」

そして最後に、須佐之男命にこう告げました。

「おまえは海原を治めなさい」

天照大御神と月読命は命を受けて、それぞれ天と夜を治めました。

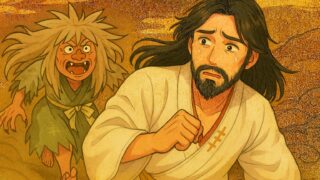

しかし須佐之男命だけは従わず、成長して鬚が胸に垂れるほどの年になっても、ひたすら泣きわめくばかりでした。

その泣き声は、青山を枯れ山にし、海や川の水を干上がらせるほど激しいものでした。

やがて世の中に騒乱が広がり、あらゆる災いが起こりました。

そこで伊邪那岐命は須佐之男命を問いただしました。

「おまえはなぜ、私が決めた国を治めず、いつまでもそんなに泣きわめいているのだ?」

「私は母のいる黄泉の国へ行きたいのです。だから泣いているのです」

それを聞いた伊邪那岐命は激怒しました。

「だったら、もうこの国に住むことは許さないぞ!」

こうして須佐之男命は、葦原中国から追放されることになったのです。

伊邪那岐命はその後、淡路の多賀大社に鎮まり、祀られました。

引用元:flickr

引用元:flickr多賀大社は、滋賀県犬上郡多賀町にあります。「お伊勢参らばお多賀へ参れ、 お伊勢お多賀の子でござる」「お伊勢七度熊野へ三度、お多賀さまへは月参り」との俗謡があります。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

身禊

ここを以ちて伊耶那岐の大神の詔りたまひしく、「吾はいな醜め醜めき穢き國に到りてありけり。かれ吾は御身の禊せむ」とのりたまひて、竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原に到りまして、禊ぎ祓へたまひき。かれ投げ棄つる御杖に成りませる神の名は、衝き立つ船戸の神。次に投げ棄つる御帶に成りませる神の名は、道の長乳齒の神。次に投げ棄つる御嚢に成りませる神の名は、時量師の神。次に投げ棄つる御衣に成りませる神の名は、煩累の大人の神。次に投げ棄つる御褌に成りませる神の名は、道俣の神。次に投げ棄つる御冠に成りませる神の名は、飽咋の大人の神。次に投げ棄つる左の御手の手纏に成りませる神の名は、奧疎の神。次に奧津那藝佐毘古の神。次に奧津甲斐辨羅の神。次に投げ棄つる右の御手の手纏に成りませる神の名は、邊疎の神。次に邊津那藝佐毘古の神。次に邊津甲斐辨羅の神。

- 醜め醜めき穢き國(大変醜い穢い世界)

- 阿波岐原(九州の諸地方に伝説地があるが不明。アハギは樹名だろうが不明。日本書紀に「檍原」と書く)

- 衝き立つ船戸の神(道路に立つて惡魔が来るのを追い返す神。柱の形であるから杖によって成ったという)

- 道の長乳齒の神(道路の長さの神。道路そのものに威力ありとする思想)

- 時量師の神(時置師の神とも伝わる。時間がかかる意であろう)

- 煩累の大人の神(疲労の神霊)

- 道俣の神(二股になっている道路の神)

- 飽咋の大人の神(口をあけて食う神霊。魔物をである)

- 奧疎の神(以下は禊をする土地の説明)

- 八十禍津日の神(災禍の神霊)

- 大直毘の神(災禍を拂ってよくする思想の神格化。曲ったものを真っ直ぐにするという形で表現している)

- 伊豆能賣(威力のある女。巫女である)

- 底津綿津見の神~上筒の男の命(以下六神、海の神。安曇系と住吉系と二種の神話の混合。)

- 墨の江の三前の大神(住吉神社の祭神。西方の海岸にこの神の信仰がある)

- 月讀の命(月の神、男神。日本書紀にはこの神が保食の神【穀物の神】を殺す神話がある)

- 速須佐の男の命(暴風の神であり出雲系の英雄でもある)

- 十柱の神(実数十四神。イヅノメと海神の一組三神とを除けば十神になる)

- 御頸珠の玉の緒ももゆらに取りゆらかして(首にかけた珠の緒もゆらゆらとゆり鳴らして)

- 御倉板擧の神(棚の上に安置してある神靈の義)

- 夜の食國(夜の領国。神話は伝わっていない)

- 八拳須心前に至るまで、啼きいさちき(長い髯が胸元までのびるまで泣きわめいた。以下暴風の性質にもとづく敍述)

- 惡ぶる神の音なひ(乱暴な神の物音。暴風の騒ぎ)

- 妣の國根の堅洲國(死んだ母の国。イザナミの神の行っている黄泉の国である地下の堅い土の世界。暴風がみずから地下へ行こうと言つたとする)

- 神逐ひに逐ひたまひき(神が追い払った。暴風を父の神が放逐したとする思想)

- 淡路の多賀(真福寺本には淡海の多賀とする。イザナギの命の信仰は、淡路方面に広がっていた

)