古事記現代語訳(49)目弱王の変

安康天皇の誕生

仁徳天皇の御子である穴穂御子は、兄の木梨之軽皇子を伊予の道後温泉へ島流しにした後、第二十代安康天皇として即位され、大和の石上之穴穂宮(いそのかみのあなほのみや)において天下をお治めになりました。

大和の石上之穴穂宮は、奈良県天理市田町の穴穂神社あたりです。穴穂神社は現在、コンクリートの塀の内側に小さな祠が二つあるだけです。

引用元:陵墓探訪記

引用元:陵墓探訪記大長谷若建命の縁談

安康天皇は、のちに雄略天皇となる弟の大長谷若建命(おおはつせのわかたけのみこと)と、叔父にあたる大日下王(おおくさかのおう)の妹・若日下王(わかくさかべのみこ)を結婚させようとお考えになり、根臣(ねのおみ)という者を使者に立てて、大日下王にその旨を伝えました。

大日下王はたいそう喜び、「いずれそうしたご命令があるだろうと思い、妹は外に出さずに、大切に守っておりました。仰せの通り差し上げます」と、四度拝礼して承諾しました。

そして言葉だけでは失礼ということで、押木之玉縵(おしきのたまかづら)という立派な髪飾りを献上品として託しました。

押木之玉縵は、大きな木で作った縵(かづら)のこと。玉は美称。縵は、植物を輪にして頭上にのせる飾りです。この縵は、日本書紀では、立縵(たちかづら)や磐木縵(いわきのかづら)という名前で登場します。

根臣の嘘

ところが、根臣はこの髪飾りを盗み取り、安康天皇には「大日下王は仰せを退け、『俺の大事な妹をあんな奴の敷物にはできぬ』と刀の柄に手をかけて怒り出しました」と嘘を吐きました。

安康天皇はこれを信じ、大変お怒りになって大日下王を殺し、その妃であった長田大郎女(ながたのおおいらつめ)を自らの皇后とされました。

日本書紀には、根臣が、盗んだ押木之玉縵をつけてているところを、大日下王の妹の若日下王に見つけられ、罪せられる話があります。

安康天皇の暗殺

ある日のこと、安康天皇は、神床(かむどこ)という神のお告げを請うために、はらい清めた床でお昼寝をなさろうとして、皇后に「お前は何か思うことはないか?」とお尋ねになりました。

皇后は「これほどのお情けをいただいておりますのに、何を思いましょう」と答えました。

天皇は「私には一つ気がかりなことがある。目弱(まよわ)が成長して、自分の父を私が殺したと知ったなら、私に復讐を企てはしまいか」と口にされました。

ところが御殿の下では、皇后と大日下王の子である目弱王(まよわのおう)という七歳の幼子が遊んでいたのです。

そして、この言葉を耳にした目弱王は驚き、やがて天皇が熟睡された隙に御殿へと上がり、枕元の大刀を取って、安康天皇の首を斬り落としました。

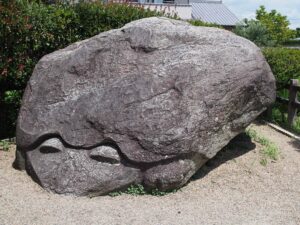

安康天皇は五十六歳で崩御されました。御陵は菅原の伏見の岡にあります。

菅原の伏見の岡は、奈良市宝来の菅原伏見西陵 (すがわらのふしみのにしのみささぎ)と治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記歴代の天皇のうち、暗殺されたのはこの安康天皇と第三十二代崇峻天皇のお二人だけだと伝えられています。

ただし、安康天皇の暗殺については、暗殺者が7歳の少年ということもあり、創作の可能性が高いとされています。

目弱王はその足で、豪族の葛城氏の統領・都夫良意富美(つぶらのおほみ)の館へ逃げ込みました。

激怒する大長谷若建命

当時、まだ童髪の少年であった弟の大長谷若建命は、この事件を聞くやいなや、激しく憤り、まず兄の境之黒日子王(さかいのくろひこのみこ)のもとに駆けつけ、「天皇を殺した者がいます。どういたしましょう?」と問いかけました。

ところが黒日子王は驚く様子もなく平然としていたため、大長谷王は「天皇であり、私たちの兄上でもあるお方が殺されたというのに、なぜ驚きもせずに黙っているのですか?」と激しく叱責し、襟首を掴んで刀で斬り殺しました。

さらに次の兄・八苽白日子王(やつりのしろひこのみこ)のもとに赴きましたが、この方も同じように平然としていたため、襟首を掴んで小治田(おはりだ)まで引きずって行き、生き埋めにしました。

白日子王は腰まで土に埋められたとき、両目が飛び出して絶命したと伝えられています。

小治田の場所は、奈良県高市郡明日香村だとされています。

都夫良意富美の館を包囲

その後、大長谷若建命は兵を率いて都夫良意富美の館を包囲しました。館の内でも必死に応戦し、矢が雨のように飛び交いました。

大長谷若建命は矛を杖にして立ち、「俺が妻に迎える予定の訶良比売は、この館にいるのか」と声を放ちました。

意富美は武器を投げ捨て、八度拝礼して答えました。

「娘の訶良比売は必ずあなたに差し上げます。また娘には葛城の五つの倉を添えて献上いたしましょう。しかし、これまで臣下が皇子の御殿に隠れた例はありますが、皇子が臣下の家に隠れた例はありません。私はあなたに勝てるはずもありませんが、この皇子が賤しい私を頼って私の家にお入りくださった以上、死んでも見捨てることはできません。娘は私が討ち死にした後にお召しくださいませ」

そう述べて戦列に戻り、全力で戦いましたが、やがて重傷を負い、矢も尽き果てました。

意富美は目弱王に「もはや戦えません。どういたしましょう?」と問いました。幼い目弱王は「それならもう仕方がない。僕を殺してください」と答えました。

意富美はその言葉に従い目弱王を刺し、その後、自らも首をはねて果てました。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

目弱の王の変

御子穴穗の御子、石の上の穴穗の宮にましまして天の下治らしめしき。

天皇、同母弟大長谷の王子のために、坂本の臣等が祖根の臣を、大日下の王のもとに遣して、詔らしめたまひしくは、「汝が命の妹若日下の王を、大長谷の王子に合はせむとす。かれ獻るべし」とのりたまひき。ここに大日下の王四たび拜みて白さく、「けだしかかる大命もあらむと思ひて、かれ、外にも出さずて置きつ。こは恐し。大命のまにまに獻らむ」とまをしたまひき。然れども言もちて白す事は、それ禮なしと思ひて、すなはちその妹の禮物として、押木の玉縵を持たしめて、獻りき。根の臣すなはちその禮物の玉縵を盜み取りて、大日下の王を讒しまつりて曰さく、「大日下の王は大命を受けたまはずて、おのが妹や、等し族の下席にならむといひて、大刀の手上取りて、怒りましつ」とまをしき。かれ天皇いたく怒りまして、大日下の王を殺して、その王の嫡妻長田の大郎女を取り持ち來て、皇后としたまひき。

- 穴穗の御子(安康天皇)

- 石の上の穴穗の宮(奈良県山辺郡)

- 大長谷の王子(雄略天皇)

- 大日下の王(仁徳天皇の皇子)

- 禮物(礼儀を現す贈物)

- 押木の玉縵(大きい木で作った縵。玉は美称。カヅラは、植物を輪にして頭上にのせる。この縵、日本書紀に別名として、立縵、磐木縵(いはきかずら)の名をあげ、また後に根の臣がこれを付けて若日下部の王に見顕されて罪せられる話がある)

- おのが妹や、等し族の下席にならむ(わしの妹が、同じ仲間の使い女になろうか。ならないの意)

- 大刀の手上取りて(刀の柄をしかと握って)

- 長田の大郎女(允恭天皇の皇女で安康天皇の同母妹に当たるから、何か誤伝があるのだろうという。日本書紀には中蒂姫(なかしひめ)とある)

これより後に、天皇神牀にましまして、晝寢したまひき。ここにその后に語らひて、「汝思ほすことありや」とのりたまひければ、答へて曰さく「天皇の敦き澤を被りて、何か思ふことあらむ」とまをしたまひき。ここにその大后の先の子目弱の王、これ年七歳になりしが、この王、その時に當りて、その殿の下に遊べり。ここに天皇、その少き王の殿の下に遊べることを知らしめさずて、大后に詔りたまはく、「吾は恆に思ほすことあり。何ぞといへば、汝の子目弱の王、人となりたらむ時、吾がその父王を殺せしことを知らば、還りて邪き心あらむか」とのりたまひき。ここにその殿の下に遊べる目弱の王、この言を聞き取りて、すなはち竊に天皇の御寢ませるを伺ひて、その傍なる大刀を取りて、その天皇の頸をうち斬りまつりて、都夫良意富美が家に逃れ入りましき。天皇、御年五十六歳。御陵は菅原の伏見の岡にあり。

- 神牀(神に祈って寝る床。夢に神意を得ようとする)

- 先の子目弱の王(先の夫、大日下の王の子)

- 邪き心(悪い心。自分を憎む心)

- 都夫良意富美(日本書紀では、葛城の円の大臣。オホミは大臣で尊称)

- 菅原の伏見の岡(奈良県生駒郡)

ここに大長谷の王、その時童男にましけるが、すなはちこの事を聞かして、慨み怒りまして、その兄黒日子のもとに到りて、「人ありて天皇を取りまつれり。いかにかもせむ」とまをしたまひき。然れどもその黒日子の王、驚かずて、怠緩におもほせり。ここに大長谷の王、その兄を詈りて、「一つには天皇にまし、一つには兄弟にますを、何ぞは恃もしき心もなく、その兄を殺りまつれることを聞きつつ、驚きもせずて、怠に坐せる」といひて、その衣矜を取りて控き出でて、刀を拔きてうち殺したまひき。またその兄白日子の王に到りまして、状を告げまをしたまひしに、前のごと緩に思ほししかば、黒日子の王のごと、すなはちその衣衿を取りて、引き率て、小治田に來到りて、穴を掘りて、立ちながらに埋みしかば、腰を埋む時に到りて、二つの目、走り拔けて死せたまひき。

- 小治田(奈良県高市郡)

また軍を興して、都夫良意美が家を圍みたまひき。ここに軍を興して待ち戰ひて、射出づる矢葦の如く來散りき。ここに大長谷の王、矛を杖として、その内を臨みて詔りたまはく、「我が語らへる孃子は、もしこの家にありや」とのりたまひき。ここに都夫良意美、この詔命を聞きて、みづからまゐ出て、佩ける兵を解きて、八度拜みて、白しつらくは、「先に問ひたまへる女子訶良比賣は、侍はむ。また五處の屯倉を副へて獻らむ(いはゆる五處の屯倉は、今の葛城の五村の苑人なり。)然れどもその正身まゐ向かざる故は、古より今に至るまで、臣連の、王の宮に隱ることは聞けど、王子の臣の家に隱りませることはいまだ聞かず。ここを以ちて思ふに、賤奴意富美は、力をつくして戰ふとも、更にえ勝つましじ。然れどもおのれを恃みて、陋しき家に入りませる王子は、命死ぬとも棄てまつらじ」とかく白して、またその兵を取りて、還り入りて戰ひき。

ここに窮まり、矢も盡きしかば、その王子に白さく、「僕は痛手負ひぬ。矢も盡きぬ。今はえ戰はじ。如何にせむ」とまをししかば、その王子答へて詔りたまはく、「然らば更にせむ術なし。今は吾を殺せよ」とのりたまひき。かれ刀もちてその王子を刺し殺せまつりて、すなはちおのが頸を切りて死にき。

- 都夫良意美(ツブラオホミに同じ。オミはオホミの約言)

- 孃子(ツブラオミの女カラヒメ)

- 先に問ひたまへる女子訶良比賣は、侍はむ(前にお尋ねになった娘はさしあげます)

- 五處の屯倉(葛城の五村の倉庫)

- 臣連(臣や連が。共に朝廷の臣下)