古事記現代語訳(8)須佐之男命の八俣の大蛇退治

須佐之男命の八俣の大蛇退治

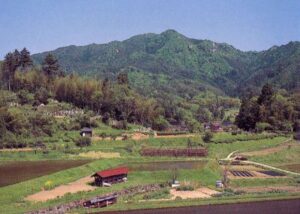

須佐之男命は高天原を追放され、出雲の国の肥の河の上流、鳥髮(とりかみ)という地にお降りになりました。

鳥髮は、現在の船通山(せんつうざん)とされ、鳥取県日南町と島根県奥出雲町の県境にあります。標高は1,142mです。

引用元:山と渓谷オンライン

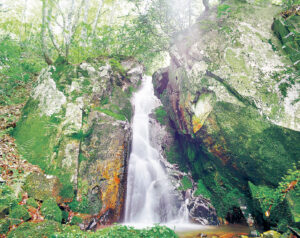

引用元:山と渓谷オンライン6合目あたりに高さ10メートルほどの「鳥髪の滝」があり、ここが八岐大蛇の住処といわれています。

引用元:島根県観光連盟

引用元:島根県観光連盟『日本書紀』の一書(あるふみ)には、須佐之男命は、出雲へ至る前に朝鮮半島の新羅へ立ち寄ったと記されています。

一書は、別の伝承のことです。「日本書紀」には、本文の後に、この「一書」がついていることがあります。

須佐之男命は、河上から箸が流れてくるのをご覧になり、「上流に誰か住んでいるに違いない」と思われて、上流へと向かわれました。

そこで出会ったのは、年配の夫婦、そしてその間に座る一人の乙女。三人は声を上げて泣いていました。

須佐之男命が「お前たちは何者か?」と問うと、おじいさんは答えました。

「私はこの国の大山津見神の子で、名を足名椎(あしなづち)と申します。妻は手名椎(てなづち)、娘は櫛名田比売(くしなだひめ)です」

さらに「あなた方はなぜ泣いているのか?」と聞くと、おじいさんは涙ながらに語りました。

「私たち夫婦には、もとは八人の娘がいました。しかし、越の国からやってくる八俣の大蛇(やまたのおろち)が、毎年現れては、一人ずつ娘を食べ、とうとうこの子一人だけになってしまいました。今また大蛇が越から来る季節なのです」

越は現在の北越、新潟県あたりです。

須佐之男命は「その大蛇とはどのような姿なのか」と尋ねました。

「その目は丹波ほおずきのように真っ赤に輝き、胴体は一つで頭と尾が八つ。身体中に苔や檜、杉が生え、その長さは谷八つ、峰八つを覆うほどです。腹はただれ、世にも恐ろしい姿をしております」

須佐之男命はうなずき、突然、「この娘を俺の嫁にくれないか?」と尋ねました。

おじいさんは驚いて「あなたはどなた様で?」と問うと、須佐之男命は答えました。

「私は天照大御神の弟だ、今まさに天から降りてきたのだ」

夫婦は「それは恐れ多いこと。娘は差し上げましょう」と承諾しました。

須佐之男命は櫛名田比売を櫛に変え、自らの髪に挿して守り、足名椎、手名椎に命じました。

女性が魂をこめた櫛を男性の髪に挿す儀式は、婚姻の風習でした。

「強い酒を造り、垣をめぐらせ、八つの門を設けよ。その門ごとに台を置き、台の上に大桶を据えて酒を満たせ」

夫婦は言われた通りに「八塩折之酒(やしおりのさけ)」の準備を整えると、やがて八俣の大蛇が現れました。

八塩折之酒とは、一度造った酒の搾り汁の上に、再び原料を加えて酒を造るという工程を何度も繰り返して造られた酒です。アルコール度数が高く、味の濃い甘口の酒になるとのこと。

八つの頭は赤い目をぎらぎらと光らせながら、酒桶に頭を突っ込んで飲み干し、やがて酔いつぶれて眠ってしまいました。

須佐之男命は「今だ」と剣を抜き、大蛇を斬り裂きました。肥の河は大蛇の血で真っ赤に染まりました。

斐伊川は今も砂鉄で川が赤く濁ることがあり、この伝承と結びつけられています。

引用元:flickr

引用元:flickr大蛇の尾を斬ったとき、須佐之男命の剣の刃先が欠けました。不審に思い尾を裂いてみると、中から鋭い大刀が現れました。

須佐之男命は「これは不思議だ」と思い、その剣を天照大神に献上しました。これがのちに「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」と言われるものです。

この時点でこの剣は、「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」と呼ばれていましたが、後に倭建命 (やまとたけるのみこと)が、この剣で野の草を薙いで火難を免れたことから、「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」と呼ぶようになりました。

草薙剣は三種の神器の一つで、現在、熱田神宮に本体、皇居に形代(かたしろ)が伝わっています。

三種の神器とは、八咫鏡(やたのかがみ)、草薙剣(くさなぎのつるぎ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)です。

須佐之男命と櫛名田比売の新婚生活

こうして大蛇を退治した須佐之男命は、命を救った櫛名田比売と一緒に暮らす場所を探して、出雲を巡り、須賀へと至りました。

「ここに来ると、すがすがしい気持ちになる」と言って宮を建てたことから、その地は「須賀」と呼ばれるようになったのです。須賀は、現在の島根県の雲南市あたりです。

宮を築いたとき、あたりに雲が立ちのぼったため、須佐之男命は歌を詠まれました。

「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」

これは日本最初の和歌とされています。八重垣は、幾重もの壁や垣の意味です。

「八雲立つ」は、出雲国にかかる枕詞で、小泉八雲や特急やくもの名前の由来になっています。

須佐之男命は櫛名田比売の両親も呼び寄せ、「父上と母上は、この宮の長となってください」と頼みました。

島根県松江市の八重垣神社は、この歌に由来し、須佐之男命と櫛名田比売を祀っています。

出雲市の須佐神社もまた、夫婦と足名椎・手名椎を祀っています。

さらに雲南市の須我神社は、須佐之男命が「すがすがしい」と語って宮を建てた地とされ、日本初の宮殿と伝えられています。

引用元:flickr

なお『古事記』に記された系図では、須佐之男命にはもう一人、神大市比売(かむおおいちひめ)という妻が記され、大山津見神の娘である彼女との間に、大年神と宇迦之御魂神(稲荷神)が生まれています。

引用元:志和稲荷神社

この神大市比売は伊勢神宮内宮の摂社・湯田神社に祀られています。

引用元:伊勢志摩観光ナビ

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

八俣の大蛇

かれ避追えて、出雲の國の肥の河上、名は鳥髮といふ地に降りましき。この時に、箸その河ゆ流れ下りき。ここに須佐の男の命、その河上に人ありとおもほして、求ぎ上り往でまししかば、老夫と老女と二人ありて、童女を中に置きて泣く。ここに「汝たちは誰そ」と問ひたまひき。かれその老夫、答へて言さく「僕は國つ神大山津見の神の子なり。僕が名は足名椎といひ妻が名は手名椎といひ、女が名は櫛名田比賣といふ」とまをしき。また「汝の哭く故は何ぞ」と問ひたまひしかば、答へ白さく「我が女はもとより八稚女ありき。ここに高志の八俣の大蛇、年ごとに來て喫ふ。今その來べき時なれば泣く」とまをしき。ここに「その形はいかに」と問ひたまひしかば、「そが目は赤かがちの如くにして身一つに八つの頭八つの尾あり。またその身に蘿また檜榲生ひ、その長谷八谷峽八尾を度りて、その腹を見れば、悉に常に血垂り爛れたり」とまをしき。(ここに赤かがちと云へるは、今の酸醤なり[#「酸醤なり」はママ]。)ここに速須佐の男の命、その老夫に詔りたまはく、「これ汝が女ならば、吾に奉らむや」と詔りたまひしかば、「恐けれど御名を知らず」と答へまをしき。ここに答へて詔りたまはく、「吾は天照らす大御神の弟なり。かれ今天より降りましつ」とのりたまひき。ここに足名椎手名椎の神、「然まさば恐し、奉らむ」とまをしき。

- 鳥髮といふ地(島根県仁多郡、斐伊川の上流、船通山)

- 櫛名田比賣(日本書紀には奇稲田姫とある)

- 高志の八俣の大蛇(強暴な者の比喩。また出水とし、それを処理して水田を得た意の神話ともする。コシは、島根県内の地名説もあるが、北越地方の義とすべきである)

- 赤かがち(タンバホオズキ)

- その長谷八谷峽八尾を度りて(身長が、谷八つ、高み八つを越える)

- 血垂り(血がしたたって)

ここに速須佐の男の命、その童女を湯津爪櫛に取らして、御髻に刺さして、その足名椎、手名椎の神に告りたまはく、「汝等、八鹽折の酒を釀み、また垣を作り廻し、その垣に八つの門を作り、門ごとに八つの假庪を結ひ、その假庪ごとに酒船を置きて、船ごとにその八鹽折の酒を盛りて待たさね」とのりたまひき。かれ告りたまへるまにまにして、かく設け備へて待つ時に、その八俣の大蛇、信に言ひしがごと來つ。すなはち船ごとに己が頭を乘り入れてその酒を飮みき。ここに飮み醉ひて留まり伏し寢たり。ここに速須佐の男の命、その御佩の十拳の劒を拔きて、その蛇を切り散りたまひしかば、肥の河血に變りて流れき。かれその中の尾を切りたまふ時に、御刀の刃毀けき。ここに怪しと思ほして、御刀の前もちて刺し割きて見そなはししかば、都牟羽の大刀あり。かれこの大刀を取らして、異しき物ぞと思ほして、天照らす大御神に白し上げたまひき。こは草薙の大刀なり。

- 童女を湯津爪櫛に取らして(女が魂をこめた櫛を男のミヅラにさす。これは婚姻の風習で、その神秘な表現)

- 八鹽折の酒を釀み(濃い酒を作って)

- 假庪を結ひ(サズキは物をのせる台。古代は綱で材木を結んで作るから、結うという)

- 酒船(酒の入物。フネは箱状のもの)

- 都牟羽の大刀(ツムハは語義不明。都牟刈とする伝えもある)

- 草薙の大刀(後にヤマトタケルの命が野の草を薙いで火難を免れたから、クサナギの剣という。もと叢雲(むらくも)の剣という。三種の神器の一)

かれここを以ちてその速須佐の男の命、宮造るべき地を出雲の國に求ぎたまひき。ここに須賀の地に到りまして詔りたまはく、「吾此地に來て、我が御心清淨し」と詔りたまひて、其地に宮作りてましましき。かれ其地をば今に須賀といふ。この大神、初め須賀の宮作らしし時に、其地より雲立ち騰りき。ここに御歌よみしたまひき。その歌、

妻隱みに 八重垣作る。

その八重垣を。 (歌謠番號一)

ここにその足名椎の神を喚して告りたまはく、「汝をば我が宮の首に任けむ」と告りたまひ、また名を稻田の宮主須賀の八耳の神と負せたまひき。

- 須賀(島根県大原郡)

- や雲立つ~その八重垣を(や雲立つは枕詞。多くの雲の立つ意。八重垣は、幾重もの壁や垣の意で宮殿をいう。最後のヲは、間投の助詞)