古事記現代語訳(6)天照大御神と須佐之男命の誓約

天照大御神と須佐之男命の誓約

須佐之男命はこう言いました。

「父上に、葦原中国から追い出されてしまった、だったら、姉上にお別れを告げてから、母上のいる黄泉の国へと旅立とう!」

そう言って高天原へと昇っていきましたが、その足取りが重く激しかったため、山や川は鳴り響き、大地は大きく揺れ動きました。

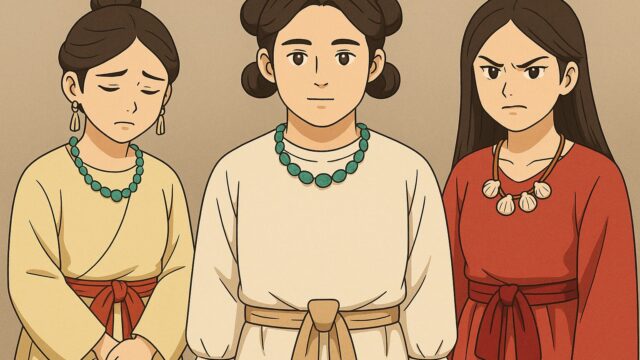

天照大御神は驚き、不安に思いました。

「あの子がこんなに荒々しく天に昇ってくるのは、正しい心ではないからでしょう。ひょっとして、私の国を奪おうとしているのではないかしら」

そう考え、すぐに身構えました。

女神は髪を解いて左右で輪に結い、男装し、鬢や腕、頭飾りには大きな八尺の勾玉(やさかのまがたま)の玉飾りをつけました。

さらに背中には千本入りの靫(ゆぎ)、胸には五百本入りの靫を負い、威勢のよい音を立てる鞆(とも)をつけ、弓を構えて大地を強く踏みしめました。

鞆は革製の武具で、左の手にはめて、弓を引いた時に弦が、腕に直接当たるのを防いだり、弦が当たって音が出るような仕組みになっています。

女神の踏み鳴らす力で、足元の土は粉雪のように舞い散りました。

やがて須佐之男命が高天原へ到着すると、天照大御神は大声を張り上げました。

「おまえは、いったい何をしに来たのだ?」

須佐之男命は答えました。

「姉上、私は決して邪な心で参ったのではありません。父上が私の泣いている理由をお尋ねになったので、母上の国に行きたいからだと申し上げました。すると父上は大変お怒りになり、『おまえはもう、この国に住んではならない』とおっしゃって、私を追放されました。そういうわけで、姉上にお暇乞いに参ったのです」

しかしそれでも天照大御神の疑いは晴れず、こう返しました。

「ならば、おまえは、自分の心が正しく清らかであるという証拠をどうやって見せてくれるのですか?」

そこで須佐之男命は提案しました。

「誓約(うけい)をして子を生みましょう。その生まれた子によって、私たちの心の正しさが分かります」

誓約とは、神に誓って神意を問う儀式です。さまざまな方法があり、多くの場合、夢が使われますが、ここでは現れた子の性別によって神意を伺うことになりました。

こうして二神は天安河(あまのやすかわ)の両岸に立ち、誓約をしました。

天安河は、滋賀の野洲川か、奈良の飛鳥川ではないかといわれています。

最初に天照大御神が、須佐之男命の十拳剣(とつかのつるぎ)を取り、三つに折って天の真名井の清水ですすぎ、噛み砕いて息を吹き放ちました。

その霧の中から生まれたのは、多紀理比売命(たぎりひめのみこと)、市寸島比売命(いちきしまひめのみこと)、多岐都比売命(たぎつひめのみこと)の三女神でした。

次に須佐之男命が、天照大御神の髪や腕に巻かれていた八尺の勾玉の玉飾りを受け取り、同じように清水ですすいで噛み砕き、息を吹き放つと、五柱の男神が生まれました。

生まれたのは、最初に天之忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)、次に天之菩卑能命(あめのほひのみこと)、続いて天津日子根命(あまつひこねのみこと)、さらに活津日子根命(いくつひこねのみこと)、最後に熊野久須毘命(くまのくすびのみこと)です。

剣や勾玉を神聖な水で清めて、その水を口に含んで吐き出すと、霧の中に神霊が出現するとされています。

天照大御神は言いました。

「先に生まれた三柱の女神は、あなたの剣から生まれたのだから、あなたの子です。後に生まれた五柱の男の神は、私の玉飾りから生まれたのだから、私の子です」

この三柱の女神は、宗像三女神、多紀理比売命、市寸島比売命、多岐都比売命として、筑前の宗像大社に祀られるようになりました。

引用元:flickr

引用元:flickr日本書紀や宗像大社の伝承と、古事記のそれでは、三柱の女神、それぞれが祀られている宮が微妙に異なるものの、女神たちが宗像の地で篤く崇敬されていることは共通しています。特に沖ノ島では、多数の祭祀遺跡が発掘されています。

引用元:世界遺産「神宿る嶋」

引用元:世界遺産「神宿る嶋」(※宗像大社の伝承では、多紀理比売命が沖つ宮、多岐都比売命が中つ宮、市寸島比売命が辺つ宮に祀られているとあります)

ところが須佐之男命は、突然勝手な理屈を持ち出し、勝利宣言をしました。

「私の心が清らかなので、私の十拳剣から大人しい女神たちが生まれたのだ。だから私の勝ちだ!」

こう宣言し、得意げに振る舞うと、その勢いに任せて乱暴を働き始めたのです。

日本書紀では、須佐之男命の息から男の神が生まれたのだから自分は潔白であると主張しています。

須佐之男命の乱暴狼藉

須佐之男命は、ますます傲慢になり、乱暴を働き始めました。

天照大御神が大切にしていた田の畔を壊し、溝を埋め、さらに女神が神聖な初穂を召し上がる御殿にまで、排泄物をまき散らしたのです。

これを見た他の神々はあきれ果て、天照大御神に訴えました。

しかし天照大御神はお怒りにならず、こうおっしゃいました。

「その汚物は、おそらくお酒に酔って吐いたものでしょう。畔や溝を壊したのは、せっかくの自然な大地を、そんな形にしておくのが惜しかったからでしょうね」

このように庇ってさえくださいましたが、須佐之男命の振る舞いはますます酷くなるだけした。

ついには、天照大御神が機織場で、神々のお召し物を機織女たちに織らせていたとき、

須佐之男命は機織場の屋根に穴をあけ、皮を剥ぎ、血に塗れたまだら毛の馬、天斑駒(あまのふちこま)のその穴から投げ込みました。

機織女たちは驚き、逃げ惑ううちに、一人の機織女が梭(ひ)という機織りの道具で自らの下腹部を突いて命を落としてしまいました。

梭というは、機をおる時に、横糸を巻いて縦糸の中をくぐらせる舟形の道具です。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

二.天照らす大神と須佐の男の命

誓約

かれここに速須佐の男の命、言したまはく、「然らば天照らす大御神にまをして罷りなむ」と言して、天にまゐ上りたまふ時に、山川悉に動み國土皆震りき。ここに天照らす大御神聞き驚かして、詔りたまはく、「我が汝兄の命の上り來ます由は、かならず善しき心ならじ。我が國を奪はむとおもほさくのみ」と詔りたまひて、すなはち御髮を解きて、御髻に纏かして、左右の御髻にも、御鬘にも、左右の御手にも、みな八尺の勾の五百津の御統の珠を纏き持たして、背には千入の靫を負ひ、平には五百入の靫を附け、また臂には稜威の高鞆を取り佩ばして、弓腹振り立てて、堅庭は向股に蹈みなづみ、沫雪なす蹶ゑ散して、稜威の男建、蹈み建びて、待ち問ひたまひしく、「何とかも上り來ませる」と問ひたまひき。ここに速須佐の男の命答へ白したまはく、「僕は邪き心無し。ただ大御神の命もちて、僕が哭きいさちる事を問ひたまひければ、白しつらく、僕は妣の國に往なむとおもひて哭くとまをししかば、ここに大御神汝はこの國にな住まりそと詔りたまひて、神逐ひ逐ひ賜ふ。かれ罷りなむとする状をまをさむとおもひて參ゐ上りつらくのみ。異しき心無し」とまをしたまひき。ここに天照らす大御神詔りたまはく、「然らば汝の心の清明きはいかにして知らむ」とのりたまひしかば、ここに速須佐の男の命答へたまはく、「おのもおのも誓ひて子生まむ」とまをしたまひき。かれここにおのもおのも天の安の河を中に置きて誓ふ時に、天照らす大御神まづ建速須佐の男の命の佩かせる十拳の劒を乞ひ度して、三段に打ち折りて、ぬなとももゆらに、天の眞名井に振り滌ぎて、さ齧みに齧みて、吹き棄つる氣吹の狹霧に成りませる神の御名は、多紀理毘賣の命、またの御名は奧津島比賣の命といふ。次に市寸島比賣の命、またの御名は狹依毘賣の命といふ。次に多岐都比賣の命三柱。速須佐の男の命、天照らす大御神の左の御髻に纏かせる八尺の勾珠の五百津の御統の珠を乞ひ度して、ぬなとももゆらに、天の眞名井に振り滌ぎて、さ齧みに齧みて、吹き棄つる氣吹の狹霧に成りませる神の御名は、正勝吾勝勝速日天の忍穗耳の命。また右の御髻に纏かせる珠を乞ひ度して、さ齧みに齧みて、吹き棄つる氣吹の狹霧に成りませる神の御名は、天の菩卑の命。また御鬘に纏かせる珠を乞ひ度して、さ齧みに齧みて、吹き棄つる氣吹の狹霧に成りませる神の御名は、天津日子根の命。また左の御手に纏かせる珠を乞ひ度して、さ齧みに齧みて、吹き棄つる氣吹の狹霧に成りませる神の御名は、活津日子根の命。また右の御手に纏かせる珠を乞ひ度して、さ齧みに齧みて、吹き棄つる氣吹の狹霧に成りませる神の御名は、熊野久須毘の命(并はせて五柱。)

- 山川悉に動み國土皆震りき(暴風の襲来する有様で、歴史的には出雲族の襲来を語る)

- 御髻に纏かして(男装される)

- 八尺の勾の五百津の御統の珠(大きな曲玉をたくさん緒に貫いたもの。曲玉は玉の威力の発動の思想を表示する)

- 千入の靫(千本の矢を入れて背負う武具)

- 平(胸のたいらな所)

- 稜威の高鞆(威勢のよい音がする鞆。トモは皮で球形に作り、左の手にはめて、弓を引いた時にそれに当たって音が立つようにする武具)

- 稜威の男建(威勢のよい叫び)

- 誓ひて子生まむ(神に誓って神意を伺う儀式。種々の方法があり、夢が多く使われる。ここでは生まれた子の男女の別によって神意を伺う)

- 天の安の河(高天の原にありとする川。滋賀県の野洲【やす】川だともいう。明日香川の古名か)

- ぬなとももゆらに(玉の音もさやかに)

- 天の眞名井(神聖な水の井)

- ~氣吹の狹霧に成りませる~(以上の行為は、身を清めるために行う。剣を振って水を清めて、その水を口に含んで吐くと霧の中に神霊が出現するとする。以下は剣が玉に変わっているだけ)

- 多紀理毘賣の命・市寸島比賣の命・多岐都比賣の命(以上の三女神は福岡縣の宗像【むなかた】神社の神)

- 正勝吾勝勝速日の忍穗耳の命(皇室の御祖先と伝える)

- 天の菩卑の命(出雲氏等の祖先)

- 天津日子根の命(主として近畿地方に居住した諸氏の祖先。各種の系統の祖先が、この行事によって出現したとするのは民族が同一祖から出たとする思想である)

- 熊野久須毘の命(出雲の国の熊野神社の神)

ここに天照らす大御神、速須佐の男の命に告りたまはく、「この後に生れませる五柱の男子は、物實我が物に因りて成りませり。かれおのづから吾が子なり。先に生れませる三柱の女子は、物實汝の物に因りて成りませり。かれすなはち汝の子なり」と、かく詔り別けたまひき。

かれその先に生れませる神、多紀理毘賣の命は、胸形の奧津宮にます。次に市寸島比賣の命は胸形の中津宮にます。次に田寸津比賣の命は、胸形の邊津宮にます。この三柱の神は、胸形の君等がもち齋く三前の大神なり。

- 奧津宮(福岡県の海上の日本海の沖の島にある)

- 中津宮(福岡県の海上の大島にある)

かれこの後に生れませる五柱の子の中に、天の菩比の命の子建比良鳥の命、こは出雲の國の造、无耶志の國の造、上つ菟上の國の造、下つ菟上の國の造、伊自牟の國の造、津島の縣の直、遠江の國の造等が祖なり。次に天津日子根の命は、凡川内の國の造、額田部の湯坐の連、木の國の造、倭の田中の直、山代の國の造、馬來田の國の造、道の尻岐閇の國の造、周芳の國の造、倭の淹知の造、高市の縣主、蒲生の稻寸、三枝部の造等が祖なり。

天の岩戸

ここに速須佐の男の命、天照らす大御神に白したまひしく、「我が心清明ければ我が生める子手弱女を得つ。これに因りて言はば、おのづから我勝ちぬ」といひて、勝さびに天照らす大御神の營田の畔離ち、その溝埋み、またその大嘗聞しめす殿に屎まり散らしき。かれ然すれども、天照らす大御神は咎めずて告りたまはく、「屎なすは醉ひて吐き散らすとこそ我が汝兄の命かくしつれ。また田の畔離ち溝埋むは、地を惜しとこそ我が汝兄の命かくしつれ」と詔り直したまへども、なほその惡ぶる態止まずてうたてあり。天照らす大御神の忌服屋にましまして神御衣織らしめたまふ時に、その服屋の頂を穿ちて、天の斑馬を逆剥ぎに剥ぎて墮し入るる時に、天の衣織女見驚きて梭に陰上を衝きて死にき。

- 我が心清明ければ我が生める子手弱女を得つ(自分の心が清らかだから女子を得たとする。日本書紀では反対に、男子が生まれたらスサノヲの命が潔白であるとしている。古事記の神話が女子によって語られたとする証明になるところ。オシホミミの命の出現によって勝ったとするのが原形だろう)

- 勝さび(勝にまかせて)

- 營田の畔離ち、その溝埋み、またその大嘗聞しめす殿に屎まり散らしき(田の畦を破り溝を埋め、また御食事をなされる宮殿に不浄の物をまき散らすので、皆暴風の災害である)

- 忌服屋(清浄な機おり場)

- 天の斑馬を逆剥ぎに剥ぎて墮し入るる(これも暴風の災害)

- 梭(機をおる時に、横糸を巻いて縦糸の中をくぐらせる道具)