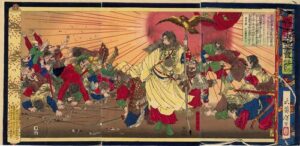

古事記現代語訳(19)豊玉比売と鵜葺草葺不合命

鵜葺草葺不合命の誕生

山佐知毘古、火遠理命は海のお宮から地上に戻りましたが、残された妻の豊玉比売は身ごもっていました。

やがて臨月を迎え、「天の神の御子を海中で産むべきではない」と考え、海を越えて地上へとやってきました。

山佐知毘古は急いで産屋を建てました。

屋根は鵜の羽を重ねて葺きましたが、まだ作り終わらぬうちに豊玉比売は産気づき、中へと入りました。

そのとき姫は、「女性はみんな、自分の国の習わしで子供を産みます。私も本来の姿に戻って出産しますので、決して覗かないでください」と夫に頼みました。

しかし火遠理命は心配になり、隙間から覗いてしまいます。

そこには、八尋(やひろ)もある大鮫となった豊玉比売が、うなりながら出産する姿がありました。

一尋は両手を左右に伸ばした長さをいい、おおよそ1.8メートルなので、八尋は14.4メートルです。

「八尋」には、「大変大きい」という意味があるので、実際の大きさではないと思われます。

山佐知毘古は大鮫を恐れて逃げ出し、豊玉比売は夫に覗かれたことをとても恥ずかしく思い、子供を残したまま「もうここへ通ってくることはできません」と言い残し、海の道を閉ざして帰ってしまいました。

「見るな」のタブー破りは、伊邪那岐命と伊邪那美命の黄泉の国の話やギリシャ神話のオルフェウスの神話に似ています。鶴の恩返しや雪女など、古今東西共通のテーマです。

常に、女性が禁を命じて、男性がその禁を破ることによって別離となります。

こうして生まれた御子は、鵜の羽の屋根が葺き終わらぬ産屋で誕生したため、天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(あまつひこひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと)と名付けられました。

宮崎の日南市にある鵜戸神宮(うどじんぐう)は、豊玉比売が産屋を構えた地に建つ洞窟神社とされ、縁結びや安産のご利益で知られています。主祭神は、鵜葺草葺不合命です。

引用元:flickr

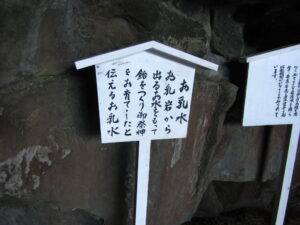

引用元:flickr洞窟内の「お乳岩」は、豊玉比売が息子のために自分の乳房を岩に貼り付けていった跡とされ、鵜葺草葺不合命は、岩から滴る乳水から作った飴で育ったと伝えられています。その飴は、今でも神社でいただけます。

引用元:たびらい

引用元:たびらい

お世話をする母のいない御子の養育は、豊玉比売の妹・玉依比売に任されました。

豊玉比売は恨みを抱きながらも夫を恋しく思い、妹に託して歌を贈りました。

「赤い玉はその紐まで光り輝くほど立派ですが、白い玉のようなあなたの姿は、さらに尊く美しい」

山佐知毘古はこの歌に応えて、

「水鳥の鴨が降り着く島で契を結んだ妻のことは忘れられない。この世の終りまでも」と誓いの歌を返しました。

山佐知毘古は高千穂宮に五百八十年留まり、やがてこの世を去りました。御陵は高千穂の山の西にあります。

鵜葺草葺不合命の御子たち

成長した鵜葺草葺不合命は叔母の玉依比売を妃とし、五瀬命(いつせのみこと)、稲飯命 (いないのみこと)、御毛沼命(みけぬのみこと)と、のちに神武天皇になる神倭伊波礼毘古命 (かむやまといわれびこのみこと)の四子をもうけました。

京都市左京区の下鴨神社の第一摂社 河合神社の御祭神は、この玉依比売命です。

この方は 身も心も玉のように美しい女性で、美人祈願をはじめとする、女性に関するさまざまな願い事を聞き入れ、女性を守護してくださるのです。

鎌倉末期の『山城国風土記』の逸文には、玉依姫は賀茂建角身命(かもたけつぬにものみこと)の娘で、賀茂別雷命(かもいかづちのみこと)の母親だと記されています。

『山城国風土記』は 現存していませんが、他の書物に「引用」という形で残っています。

他の書物に「引用」という形で残っているものを「逸文」といいます。

山城国風土記には、玉依比売が瀬見の小河(現:賀茂川)で遊んでいたところ、川上から丹塗矢が流れてきたため、持ち帰って寝床の近くに置いてみたところ、突然懐妊し、男の御子が生まれたと記されています。

古事記には 『三輪山伝説』として類似の話が記されていて、こちらは、三輪山の大物主神が丹塗矢に身を変えて、活玉依毘売(勢夜陀多良比売)が懐妊しました。

このときに誕生した伊須気余理比売は、のちに神武天皇の皇后になります。

下鴨神社に祀られているのは、丹塗矢伝説の賀茂玉依姫ですが、第一摂社の河合神社の御祭神は、神武天皇のお母さまの方なので、とても複雑です。

玉依比売という名称は固有名詞ではなく、「神霊が依り憑く女性」や「神と婚姻する憑依型の巫女」を意味する普通名詞 普遍的名称だということです 。

御毛沼命は常世国へと渡り、稲飯命は母の国である海原へ入りました。

末っ子の伊波礼毘古命が高千穂に残り、東征を経て天下を治めました。

日本書紀では、四人兄弟全員が東征に参加しましたが、長男の五瀬命の死後、伊波礼毘古命以外の二人も海に入り、消息を絶っています。

伊波礼毘古命の生誕地は、宮崎県西諸県郡高原町の皇子原(おうじばる)神社とされています。皇子原神社は、狭野神社(さのじんじゃ)の末社で、伊波礼毘古命はご幼名を狭野尊(サノノミコト)といいます。

引用元:flickr

引用元:flickrちなみに「神倭伊波礼毘古命」が、正式に「神武天皇」と呼ばれるようになったのは、奈良時代に入ってからのことです。

奈良時代の中盤に、漢風の諡号(しごう)制度が導入されました。諡号は諡(おくりな)と同じで、貴人の死後に奉る生前の事績に基づく名前のことです。

戒名は本来、仏教の戒律を守ることを誓った人に与えられる名前なのですが、日本では故人の他界後の安寧を祈って、故人に授けるものです。

他界後に戒名を授ける習慣は、仏教国のなかで日本特有のものなのです。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

豐玉毘賣の命

ここに海の神の女豐玉毘賣の命、みづからまゐ出て白さく、「妾すでに妊めるを、今産む時になりぬ。こを念ふに、天つ神の御子、海原に生みまつるべきにあらず、かれまゐ出きつ」とまをしき。ここにすなはちその海邊の波限に、鵜の羽を葺草にして、産殿を造りき。ここにその産殿、いまだ葺き合へねば、御腹の急きに忍へざりければ、産殿に入りましき。ここに産みます時にあたりて、その日子ぢに白して言はく、「およそ他し國の人は、産む時になりては、本つ國の形になりて生むなり。かれ、妾も今本の身になりて産まむとす。願はくは妾をな見たまひそ」とまをしたまひき。ここにその言を奇しと思ほして、そのまさに産みますを伺見たまへば、八尋鰐になりて、匍匐ひもこよひき。すなはち見驚き畏みて、遁げ退きたまひき。ここに豐玉毘賣の命、その伺見たまひし事を知りて、うら恥しとおもほして、その御子を生み置きて白さく、「妾、恆は海道を通して、通はむと思ひき。然れども吾が形を伺見たまひしが、いと怍しきこと」とまをして、すなはち海坂を塞きて、返り入りたまひき。ここを以ちてその産みませる御子に名づけて、天つ日高日子波限建鵜葺草葺合へずの命とまをす。然れども後には、その伺見たまひし御心を恨みつつも、戀ふる心にえ忍へずして、その御子を養しまつる縁に因りて、その弟玉依毘賣に附けて、歌獻りたまひき。その歌、

白玉の 君が裝し

貴くありけり。 (歌謠番號八)

かれその日子答へ歌よみしたまひしく、

我が率寢し 妹は忘れじ。

世の盡に。 (歌謠番號九)

かれ日子穗穗出見の命は、高千穗の宮に五百八拾歳ましましき。御陵はその高千穗の山の西にあり。

- 日子(ヒコホホデミの命)

- ~とまをしたまひき(この種の説話の要素の一つである女子の命ずる禁止であり、男子がその禁を破ることによって別離になる。イザナミの命の黄泉訪問の神話にもこれがあった)

- 八尋鰐になりて、匍匐ひもこよひき(大きなワニになって這いまわった)

- 白玉の 君が裝し(白玉のような君の容儀。下のシは強意の助詞)

- 奧つ鳥(説明による枕詞)

八.鵜葺草葺合へずの命

この天つ日高日子波限建鵜葺草葺合へずの命、その姨玉依毘賣の命に娶ひて、生みませる御子の名は、五瀬の命、次に稻氷の命、次に御毛沼の命、次に若御毛沼の命、またの名は豐御毛沼の命、またの名は神倭伊波禮毘古の命四柱。かれ御毛沼の命は、波の穗を跳みて、常世の國に渡りまし、稻氷の命は、妣の國として、海原に入りましき。

- 若御毛沼の命(神武天皇。神武天皇の称は漢風の諡号【しごう】といい奈良時代に奉ったもの)

- 神倭伊波禮毘古の命(大和の国の磐余【いわれ】の地においでになった御方の意)

- 妣の國(亡き母、豊玉毘賣の国)