古事記現代語訳(28)丹波の四女王と登岐士玖能迦玖能木実

丹波の四姉妹

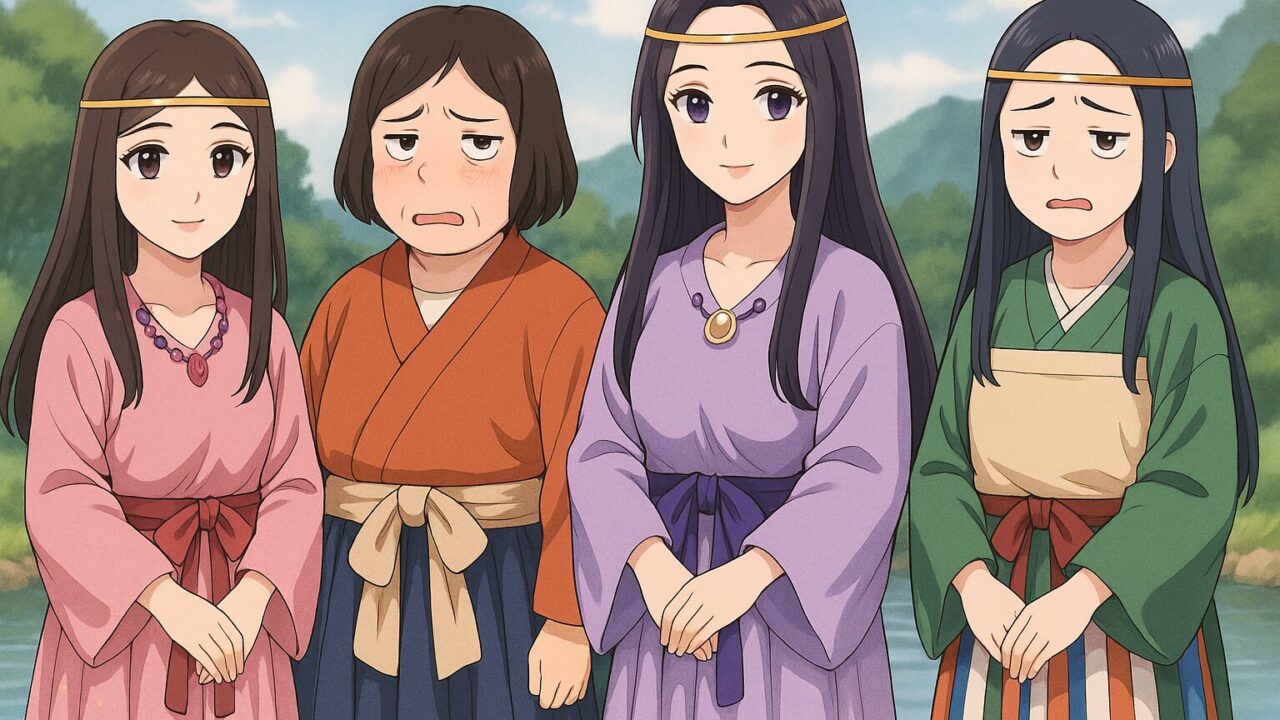

皇后の沙本毘売命が生前、「自分に代わって天皇にお仕えできる女性」として勧めたのは、丹波比古多多須美知能宇斯王(たんばのみちぬしのみこと)の娘である姉妹でした。垂仁天皇は、この四姉妹を都へお呼びになりました。

四姉妹とは、比婆須比売命(ひばすひめのみこと)、弟比売命(おとひめのみこと)、歌凝比売命(うたこりひめのみこと)、円野比売命(まとのひめのみこと)です。

しかし、天皇はその中から比婆須比売命と弟比売命のお二方だけをお選びになり、妹の歌凝比売命と円野比売命の二人は、容姿が気に入らないという理由で、国にお返しになりました。

これを恥じた円野比売命は、「同じ姉妹でありながら、容姿のせいで都から追い返されるなんて、村人に知られたら生きてはいけないわ」と嘆き悲しみ、山城国に至った時、木の枝に身を掛けて命を絶とうとしました。

これによりその地は懸木(さがりき)と呼ばれるようになり、後に相楽(さがらか)と名を改めました。

円野比売命は結局、深い淵に身を投げて亡くなられました。そのため、この地はかつて墮国(おちくに)と呼ばれ、のちに弟国(おとくに)と呼ばれるようになったのです。

山城国の相楽は現在の京都府相楽(そうらく)郡、弟国は現在の京都府乙訓(おとくに)郡です。

登岐士玖能迦玖能木実(橘の実)

ある時、天皇は三宅の連の祖先である多遅摩毛理(たじまもり)を呼び、「常世国へ行って、登岐士玖能迦玖能木実(ときじくのかくのこのみ)という香り高い果実を取ってまいれ」と命じられました。

そこで多遅摩毛理は、はるか彼方の常世国へと渡り、長い年月をかけて、ようやくその地にたどり着きました。

多遅摩毛理は、新羅の王子、天之日矛(あめのひほこ)の子孫です。「登岐士玖能迦玖能木実」は、「非時香菓(ときじくのかくのみ)」とも呼ばれ、現在の橘のことで、「旬でなくても、いつでも良い香りのする木の実」のことをいいます。

ちなにみ神功皇后も天之日矛の子孫です。天之日矛の伝説は、神功皇后の記事で出てきます。

常世国とは、海の彼方にある理想郷の意味。

そこで彼は、枝葉のついた実を八つ、実だけのものを八つ、合計十六の実を手に入れ、再び長い旅を経て都へ戻ってまいりました。

ところが、その時すでに垂仁天皇は崩御されていたのです。

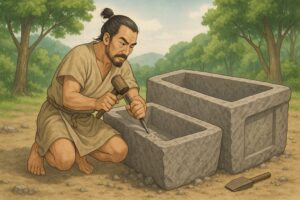

多遅摩毛理は深い悲しみに打ちひしがれながら、枝葉のある実を四つと、実だけのもの四つをお后の比婆須比売命に献上し、残りの四つずつを天皇の御陵に備えました。

そして御陵の前にひれ伏し、両手でその実を高々と差し上げながら、泣き叫びました。

「常世国の登岐士玖能迦玖能木実を、このようにお持ちいたしました!どうかご覧くださいませ!」

彼は繰り返し、繰り返し、いつまでも叫び続け、ついにはその場で絶命してしまいました。

この登岐士玖能迦玖能木実とは、現在の橘であり、当時は不老不死の実とされていました。

垂仁天皇は百五十三歳で崩御され、御陵は菅原の御立野(みたちの)に築かれました。

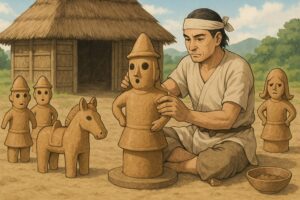

お后の比婆須比売命は、天皇の崩御後、石棺を作る部族の石祝作(いしきつくり)を定め、また埴輪や古墳を作る土師部(はじべ)を置かれたと伝わります。

比婆須比売命の御陵は、狭木之寺間陵(さきのてらまのみささぎ)だとされています。

菅原の御立野は、『日本書紀』では菅原伏見陵と記され、奈良県奈良市尼ヶ辻町の宝来山古墳(ほうらいさんこふん)に治定されています。

狭木之寺間陵は、奈良市山陵町に位置し、佐紀陵山古墳(さきみささぎやまこふん)とされています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

丹波の四女王

またその后の白したまひしまにまに、美知能宇斯の王の女たち、比婆須比賣の命、次に弟比賣の命、次に歌凝比賣の命、次に圓野比賣の命、并はせて四柱を喚上げたまひき。然れども比婆須比賣の命、弟比賣の命、二柱を留めて、その弟王二柱は、いと醜きに因りて本つ土に返し送りたまひき。ここに圓野比賣慚みて「同兄弟の中に、姿醜きによりて、還さゆる事、隣里に聞えむは、いと慚しきこと」といひて、山代の國の相樂に到りし時に、樹の枝に取り懸りて、死なむとしき。かれ其地に名づけて、懸木といひしを、今は相樂といふ。また弟國に到りし時に、遂に峻き淵に墮ちて、死にき。かれ其地に名づけて、墮國といひしを、今は弟國といふなり。

- 山代の国の相樂(京都府相楽郡)

- 弟国(京都府乙訓郡)

時じくの香の木の実

また天皇、三宅の連等が祖、名は多遲摩毛理を、常世の國に遣して、時じくの香の木の實を求めしめたまひき。かれ多遲摩毛理、遂にその國に到りて、その木の實を採りて、縵八縵矛八矛を、將ち來つる間に、天皇既に崩りましき。ここに多遲摩毛理、縵四縵矛四矛を分けて、大后に獻り、縵四縵矛四矛を、天皇の御陵の戸に獻り置きて、その木の實を擎げて、叫び哭びて白さく、「常世の國の時じくの香の木の實を持ちまゐ上りて侍ふ」とまをして遂に哭び死にき。その時じくの香の木の實は今の橘なり。

この天皇、御年一百五十三歳、御陵は菅原の御立野の中にあり。

またその大后比婆須比賣の命の時、石祝作を定め、また土師部を定めたまひき。この后は狹木の寺間の陵に葬めまつりき。

- 多遲摩毛理(天の日矛の子孫)

- 常世の國(海外の国。大陸における橘の原産地まで行ったのだろう)

- 時じくの香の木の實(その時節でなく熟する香のよい木の実)

- 縵八縵矛八矛(カゲは蔓のように輪にしたもの。矛は直線的なもの。どちらも苗木)

- 菅原の御立野(奈良県生駒郡)

- 石祝作(石棺を作る部族)

- 狹木の寺間の陵(奈良県生駒郡)