古事記現代語訳(46)仁徳天皇の御子間での皇位争奪戦

仁徳天皇の御子たち

仁徳天皇には皇子が五人、皇女が一人おありになりました。

その中で、第十七代履中天皇となられた伊邪本和気命(いざほわけのみこと)、第十八代反正天皇となられた水歯別命(みずはわけのみこと)、そして第十九代允恭天皇となられた若子宿禰命(わくごのすくねのみこと)のお三方が、次々と位にお就きになりました。

仁徳天皇の崩御の後、まずお兄さまの伊邪本和気命が皇位を継ぎ、難波の高津宮において履中天皇として即位されました。

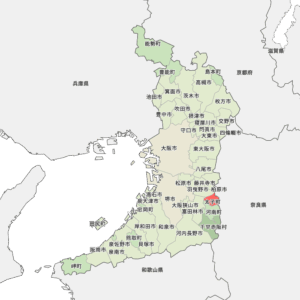

難波の高津宮(たかつのみや)は、大阪市街地を南北に走る上町台地の北端に位置する大阪城本丸地区か中央区法円坂の難波宮跡公園あたりだとされています。

大阪市中央区高津には、仁徳天皇を主祭神とする高津宮(こうづぐう)という神社もあります。

履中天皇の暗殺未遂

大嘗祭の宴会のとき、履中天皇は大いにお酒を召し上がられ、深く酔ってそのままお休みになりました。

参照元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「履中天皇」

参照元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「履中天皇」ところが、すぐ下の弟の墨江之中津王(すみのえのなかつのおう)が、兄を倒して位を奪おうと考え、突如御殿に火を放ちました。

兄弟の母親は、「嫉妬」に関する逸話が数多く残る石之日売(いわのひめ)です。

たちまち炎は四方へ燃え広がり、宮中は大混乱に陥りました。

酔い潰れていた履中天皇を、渡来系の豪族である大和漢直(やまとのあやのあたい)の祖・阿知直(あちのあたい)が急いで抱え出し、馬にお乗せして大和へと逃れました。

河内の多遅比野(たじひの)に至ったとき、天皇はようやく目を覚まされ、

「ここはどこだ」とお尋ねになりました。

阿知直が事情を申し上げると、天皇は驚かれ、次のお歌を詠まれました。

もしここで泊まるとわかっていたなら、夜風を防ぐ屏風を持って来たのに。

さらに波邇賦坂(はにうざか)に立たれて、遠く難波の方を望まれると、いまだ炎々と燃え盛る宮が見えました。そこで歌を詠まれました。

坂の上に立って見れば、家々が燃え盛っている。あの火の中に、妻の宮もあるのだろう。

大嘗祭は、天皇が皇位継承に際して行う最初の特別な新嘗祭(にいなめさい)のこと。新嘗祭は、毎年11月23日に行われる収穫に感謝するための秋祭りです。

河内の多遅比野は、現在の大阪府松原市から羽曳野市のあたり。

波邇賦坂は、現在の羽曳野市野々上の埴生坂のあたりだとされています。

引用元:エナガ先生の講義メモ

引用元:エナガ先生の講義メモ履中天皇、乙女に助けられ石上神宮へ

その後、河内の大坂山、二上山(ふたかみやま)の麓で一人の乙女に道を尋ねると、

「武器を持った人たちが大勢、この山を塞いでおります。當麻路(たぎまじ)からお回りください」と答えました。

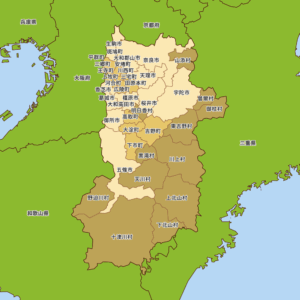

天皇は、當麻路を通って、無事に石上神宮にたどり着かれました。

そこへ二番目の弟、水歯別命(みずはわけのみこと)がやってきました。

参照元:『御歴代百廿一天皇御尊影』

参照元:『御歴代百廿一天皇御尊影』

しかし履中天皇は「お前も中津王と同じ考えではないのか?」と疑いました。

水歯別命は「決してそのようなことはございません」と否定すると、天皇は「ならば中津王を討って来い。それが済んだら会ってやる」と命じました。

二上山は、奈良県葛城市と大阪府南河内郡太子町にまたがる山。登山口は両方にあります。現在は「にじょうざん」と呼ばれています。雄岳(おだけ)、517メートルと雌岳(めだけ)、474メートルの二峰からなります。かつては「大坂山」とも呼ばれていました。

當麻路は、現在の竹内街道(たけのうちかいどう)で、大阪府堺市から奈良県葛城市の長尾神社付近に至る日本最古の古代官道。二上山の南を通ります。

石上神宮(いそのかみじんぐう)は、奈良県天理市布留町にあります。

曽婆訶理を刺客にする水歯別命

水歯別命はすぐさま難波に戻り、墨江之中津王に仕えている隼人の曽婆訶理(そばかり)に「もしお前が私の言うことを聞いてくれるのなら、私が天皇となった後、お前を大臣にして、二人で天下を治めようと思うが、どうだ?」と大臣の地位を約束して、たくさんの物をやり、王の暗殺を企てました。

曽婆訶理は墨江之中津王が厠に入るところを矛で刺し殺しました。

その後、水歯別命は曽婆訶理を伴って大和へ向かいました。

隼人は、九州南方の住民で、当時、宮廷の護衛をしていました。

曽婆訶理の死

しかし大坂の山口で「曽婆訶理は俺の役には立ってくれたが、簡単に主人を裏切るような油断のならないやつだ。そうはいっても、こいつの功績に報いなければ俺が信用を失うことになる。そうだ、こいつに大臣の位を授けてその功績に報いた後、曽婆訶理自体は殺してしまおう」と考えました。

そして曾婆加里に「今日はここ山口に泊まり、まずお前に大臣の位を授け、明日大和に上ることにしよう」と言って、山口に仮宮を作り、役人たちに礼拝をさせ、曽婆訶理を大いに喜ばせました。

大坂の山口は、二上山の西側、現在の大阪府南河内郡太子町付近。「近つ飛鳥、河内飛鳥」と呼ばれています。

大阪の飛鳥は、当時の難波宮(大阪市中央区)から見て、奈良の飛鳥より近いため、近つ飛鳥になります。

そこで曽婆訶理に「新大臣、今宵はあなたと一緒に酒を飮もう」誘い、顏が隠れるほどの大きな盃に、酒を注ぎました。

まず、水歯別命が先に飲み安心させた後、曽婆訶理に代わり、大きな盃を持たせました。

そして、盃が顔を覆ったちょうどその時、水歯別命は、筵(むしろ)の下に隠していた大刀を取り出して、曾婆加里の首をお斬りになりました。

翌日、大和に上って、そこに二日留まり、曾婆加里を殺めた禊を行いました。

そしその場所を「遠つ飛鳥、大和飛鳥」と呼ぶようになりました。遠つ飛鳥は、現在の奈良県高市郡明日香村大字飛鳥です。

そしてその翌日、石上神宮に参拝し、履中天皇に「すべて平定し終って参りました」と奏上しました。

履中天皇は火事の時、自分を助けてくれた阿知直を「蔵の司」という役に任命し、さらに領地を与えました。

そしてその後、伊波礼の若桜宮に遷り、六十四歳で崩御されました。

蔵の司は、宮中の倉を管理する役職で、大蔵大臣のような存在です。

伊波礼の若桜宮は、奈良県桜井市池之内の稚櫻(わかざくら)神社か、桜井市谷の若櫻神社あたりだとされています。

反正天皇の誕生

その後を継いだのが弟の水歯別命であり、第十八代反正天皇として河内の多遅比の柴垣宮にて天下を治められました。

背丈は九尺二寸五分、歯は珠を貫いたように整い、美しい容貌であったと伝えられます。

反正天皇は六十で崩御され、その御陵は毛受野(もずの)にあると伝わっています。

河内の多遅比の柴垣宮は、松原市上田の柴籬(しばがき)神社あたりだとされています。主祭神は反正天皇です。歯が美しいということで、歯の神様として信仰されています。

引用元:柴籬神社

引用元:柴籬神社背丈九尺二寸五分は身長約3メートルです。古事記の数字は常に盛られていますので、長身だったということでしょう。

毛受野は、堺市の三国ヶ丘町に治定されています。仁徳天皇陵の北にあり、百舌鳥耳原北陵(もずのみみはらのきたのみささぎ)、田出井山古墳と呼ばれています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

子伊耶本和氣の王、伊波禮の若櫻の宮にましまして、天の下治らしめしき。この天皇、葛城の曾都毘古の子、葦田の宿禰が女、名は黒比賣の命に娶ひて、生みませる御子、市の邊の忍齒の王、次に御馬の王、次に妹青海の郎女、またの名は飯豐の郎女三柱。

もと難波の宮にましましし時に、大嘗にいまして、豐の明したまふ時に、大御酒にうらげて、大御寢ましき。ここにその弟墨江の中つ王、天皇を取りまつらむとして、大殿に火を著けたり。ここに倭の漢の直の祖、阿知の直、盜み出でて、御馬に乘せまつりて、倭にいでまさしめき。かれ多遲比野に到りて、寤めまして詔りたまはく、「此處は何處ぞ」と詔りたまひき。ここに阿知の直白さく、「墨江の中つ王、大殿に火を著けたまへり。かれ率まつりて、倭に逃るるなり」とまをしき。ここに天皇歌よみしたまひしく、

防壁も 持ちて來ましもの。

寢むと知りせば。 (歌謠番號七六)

かぎろひの 燃ゆる家群、

妻が家のあたり。 (歌謠番號七七)

道問へば 直には告らず、

當岐麻路を告る。 (歌謠番號七八)

- 伊耶本和氣の王(履中天皇)

- 伊波禮の若櫻の宮(奈良県磯城郡)

- 大嘗にいまして(大嘗祭をなさって)

- うらげて(浮かれて)

- 多遲比野(大阪府南河内郡)

- 防壁(コモを編んで風の防ぎとする屏風)

- 持ちて來ましもの(持って来たろうに。仮説の語法)

- 波邇賦坂(大阪府南河内郡から大和に越える坂)

- かぎろひの(比喩による枕詞。カギロヒは陽炎)

- 當岐麻道(奈良県北葛城郡の當麻(古名タギマ)へ越える道で、二上山の南を通る。大坂は二上山の北を越える)

- 直には告らず(まっすぐにとは言わないで)

- 石の上の宮(奈良県山辺郡の石上の神宮)

- 水齒別の命(反正天皇)

- 隼人(九州南方の住民。勇敢なので召し出して宮廷の護衛としている)

- その正身(その本身を)

- 面を隱す大鋺(顔を隠すような大きな椀)

- 近つ飛鳥(大和の飛鳥に対していう)

- 祓禊(隼人を殺して穢を生じたので、それを祓う行事をして)

- 神宮(石上の神宮。天皇の御座所)

- 遠つ飛鳥(奈良県高市郡の飛鳥)

- 藏の官(物の出納をつかさどる役)

- 粮地(領地)

- 水齒別(反正天皇)

- 多治比の柴垣の宮(大阪府南河内郡)

- 珠を貫けるが如く(珠を緒に刺したようだ)