古事記現代語訳(17)邇邇芸命と木花咲耶比売の恋

邇邇芸命と木花咲耶比売の出会い

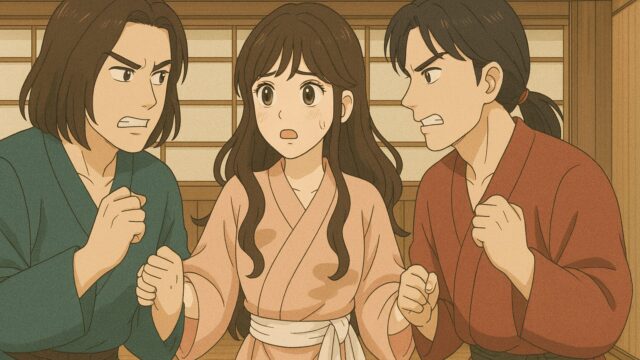

天照大御神の孫の邇邇芸命が、笠沙の岬を歩いておられたとき、それはそれは美しい乙女に出会われました。

「あなたはどなたの娘か?」とお尋ねになると、その乙女は静かに答えました。

「私は大山津見神の娘で、木花佐久夜比売と申します」

参照元:『神仏図会』の「大山祇尊」

参照元:『神仏図会』の「大山祇尊」木花佐久夜比売の別名は、神阿多都(かむあたつ)比賣で、阿多は地名。現在の鹿児島県日置市です。

「きょうだいはいるのか?」とさらに尋ねられると、

「はい、姉に石長比売(いわながひめ)がおります」と答えました。

そこで邇邇芸命は、

「私はあなたを妻に迎えたいと思う。どうだろうか?」とおっしゃいました。

木花佐久夜比売は恥じらいながら、

「私の一存ではお返事できません。父の大山津見神にお尋ねください」と答えました。

天皇の寿命が短くなった理由

それを聞いた大山津見神は大いに喜び、木花佐久夜比売に多くの贈り物を持たせ、さらに姉の石長比売を添えて送り出しました。

しかし、石長比売の容姿が気に入らなかった邇邇芸命は、彼女を受け入れず、そのまま父のもとにお返しになり、妹の木花佐久夜比売だけを妻とされました。

これを大山津見神は深く恥じ、使いを通してこう告げました。

「私が二人をともに差し上げたのには理由があったのです。石長比売をお使いになれば、天孫の命は風雪にさらされたとしても岩のように永遠に堅固でありましょう。木花佐久夜比売をお使いになれば、その名の通り花のように栄えるでしょう。しかし今、石長比売を返された以上、天孫の寿命は花のようにはかなく、永遠ではなくなりました」

こうした理由で、天皇の寿命は、限られるようになったと伝えられています。

三兄弟、無事に誕生

やがて木花佐久夜比売は身ごもり、邇邇芸命に申し上げました。

「私は子を宿しました。これは天孫の御子ですから、勝手に産むわけにはまいりません」

しかし邇邇芸命は、

「たった一夜で身ごもったとは、もしや他の神の子ではないか」と疑いました。

木花佐久夜比売は毅然として答えました。

「もし私が他の神の子を宿しているのなら、決して無事に産むことはできないでしょう。けれど天孫の御子であるのなら、必ず無事に産まれるはずです」

そう言うと、入口のない家を建てて中に入り、粘土で隙間という隙間をすべて塗り固めて、自ら火を放ち、燃え盛る炎の中で出産しました。

火が最も勢いを増したときに生まれたのが火照命(ほでりのみこと)で、のちに隼人の祖となりました。

次に火須勢理命(ほすせりのみこと)、そして末の子として火遠理命(ほおりのみこと)が生まれました。

当時は、出産後に、産屋を焼く風習がありました。火須勢理には、火が衰えるという意味があり、火遠理には、火が鎮まるという意味があります。

木花佐久夜比売は炎の中でも無事に三柱の御子を産み、自ら清廉潔白を証明したのです。

静岡県富士宮市の富士山本宮浅間大社には、火中で出産した木花佐久夜比売が祀られ、子宝、安産にご利益があるとされています。

引用元:flickr

引用元:flickrこれは富士山の噴火を鎮めるための神社でもあり、全国1300社の浅間神社の総本宮です。

また宮崎県西都市の西都原古墳群には、邇邇芸命と木花佐久夜比売の陵墓とされる男狭穂塚(おさほづか)と女狭穂塚(めさほづか)があります。

引用元:flickr

引用元:flickr古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

木の花の佐久夜毘賣

ここに天つ日高日子番の邇邇藝の命、笠紗の御前に、麗き美人に遇ひたまひき。ここに、「誰が女ぞ」と問ひたまへば、答へ白さく、「大山津見の神の女、名は神阿多都比賣。またの名は木の花の佐久夜毘賣とまをす」とまをしたまひき。また「汝が兄弟ありや」と問ひたまへば答へ白さく、「我が姉石長比賣あり」とまをしたまひき。ここに詔りたまはく、「吾、汝に目合せむと思ふはいかに」とのりたまへば答へ白さく、「僕はえ白さじ。僕が父大山津見の神ぞ白さむ」とまをしたまひき。かれその父大山津見の神に乞ひに遣はしし時に、いたく歡喜びて、その姉石長比賣を副へて、百取の机代の物を持たしめて奉り出しき。かれここにその姉は、いと醜きに因りて、見畏みて、返し送りたまひて、ただその弟木の花の佐久夜賣毘を[#「木の花の佐久夜賣毘を」はママ]留めて、一宿婚しつ。ここに大山津見の神、石長比賣を返したまへるに因りて、いたく恥ぢて、白し送りて言さく、「我が女二人竝べたてまつれる由は、石長比賣を使はしては、天つ神の御子の命は、雪零り風吹くとも、恆に石の如く、常磐に堅磐に動きなくましまさむ。また木の花の佐久夜毘賣を使はしては、木の花の榮ゆるがごと榮えまさむと、誓ひて貢進りき。ここに今石長比賣を返さしめて、木の花の佐久夜毘賣をひとり留めたまひつれば、天つ神の御子の御壽は、木の花のあまひのみましまさむとす」とまをしき。かれここを以ちて今に至るまで、天皇たちの御命長くまさざるなり。

- 神阿多都比賣(アタは地名。鹿児島県日置郡)

- 百取の机代の物(多数の机上に乗せる物)

かれ後に木の花の佐久夜毘賣、まゐ出て白さく、「妾は妊みて、今産む時になりぬ。こは天つ神の御子、私に産みまつるべきにあらず。かれ請す」とまをしたまひき。ここに詔りたまはく、「佐久夜毘賣、一宿にや妊める。こは我が子にあらじ。かならず國つ神の子にあらむ」とのりたまひき。ここに答へ白さく、「吾が妊める子、もし國つ神の子ならば、産む時幸くあらじ。もし天つ神の御子にまさば、幸くあらむ」とまをして、すなはち戸無し八尋殿を作りて、その殿内に入りて、土もちて塗り塞ぎて、産む時にあたりて、その殿に火を著けて産みたまひき。かれその火の盛りに燃ゆる時に、生れませる子の名は、火照の命(こは隼人阿多の君の祖なり。)次に生れませる子の名は火須勢理の命、次に生れませる子の御名は火遠理の命、またの名は天つ日高日子穗穗出見の命三柱。

- 戸無し八尋殿(戸の無い大きな家屋。分娩のために特に家を作り、その中に入って周囲を塗り塞ぐ)

- その殿に火を著けて(出産後にその産屋を焼く風習のあるのを、このように表現している)

- 火須勢理の命(火の衰える意の名)

- 火遠理の命(火の鎮まる意の名)