古事記現代語訳(41)応神天皇の御子たち

応神天皇の後継者選び

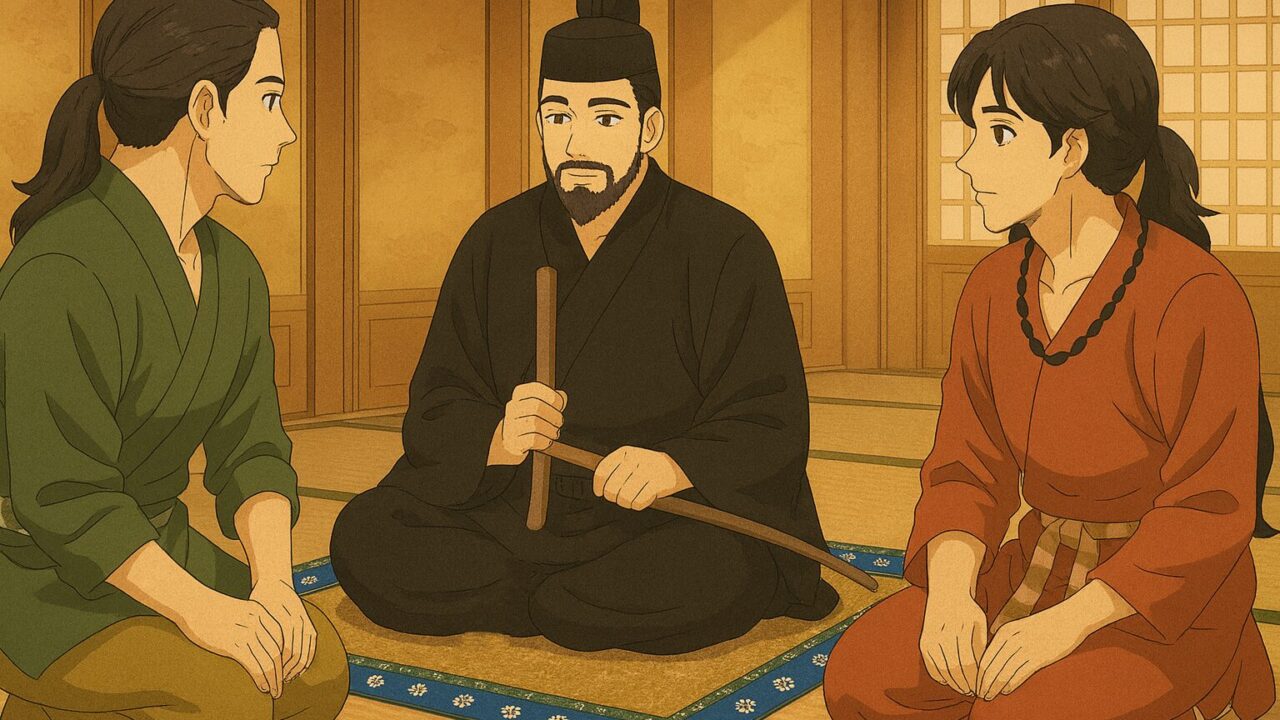

応神天皇は、ある日、御子の大山守命(おおやまもりのみこと)と大雀命(おおさざきのみこと)のお二人をお呼びになり、こうお尋ねになりました。

「おまえたち、子どもというものは、兄と弟とでは、どちらが可愛いと思うか?」

大山守命はすぐに、

「それはもちろん、兄の方が可愛いと思います」

と、あまり深く考えずに答えました。

しかし大雀命は、このお言葉の裏にある父のご意図を悟りました。

つまり父上は、私たち上二人を差し置いても、腹違いの弟の宇遅能和紀郎子に位を譲ろうとお考えなのだ、そう察したのです。ちなみに大山守命と大雀命も異母兄弟です。

そこで大雀命は、

「私は弟の方が可愛いと思います。兄の方はもう成人しており、心配はございません。しかし弟はまだ幼いので、心配でもございます」

と、父の思いに寄り添うように答えました。

応神天皇はこれをお聞きになり、

「雀(さざき)よ、お前の言う通りだ。私も同じ考えだ」

と仰せられました。

三人の中で一番年下の宇遅能和紀郎子は、応神天皇が木幡の村で出会った宮主矢河枝比売(みやぬしやがわえひめ)との間の御子でした。

応神天皇は、この矢河枝比売が一番のお気に入りなのでしょう。

そして、応神天皇は、三人の御子それぞれに役割をお与えになりました。

「大山守は、海と山とを司れ。雀は、次の天皇になる弟を補佐し、政を取り仕切れ。そして和紀郎子には、いずれ私の跡を継いで帝位につかせよう」

こうして応神天皇は御心を明らかにされました。

のちに大山守命は、この詔に背き、弟を亡きものにしようと企てますが、大雀命だけは最後まで父の命に従い、腹違いの弟の和紀郎子を助けて忠義を尽くしました。

その後、品陀和気命、第十五代、応神天皇は、百三十にして崩御なさいました。御陵は河内の恵我藻伏岡(もふしのおか)に営まれました。

今日、羽曳野市にある誉田御廟山(こんだごびょうやまこふん)古墳という前方後円墳が、応神天皇陵と治定されています。

引用元・毎日新聞

引用元・毎日新聞応神天皇を祀る神社は八幡宮、八幡神社、八幡さまと呼ばれ、その数は1万社とも2万社ともいわれ、この数は、稲荷神社に次いで全国2位です。主にお母さまの神功皇后と一緒に祀られています。

大分県宇佐市の宇佐神宮、京都府八幡市の石清水八幡宮、福岡市東区の筥崎宮、神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮がとくに有名です。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

大山守の命と大雀の命

ここに天皇、大山守の命と大雀の命とに問ひて詔りたまはく、「汝等は、兄なる子と弟なる子と、いづれか愛しき」と問はしたまひき。(天皇のこの問を發したまへる故は、宇遲の和紀郎子に天の下治らしめむ御心ましければなり。)ここに大山守の命白さく、「兄なる子を愛しとおもふ」と白したまひき。次に大雀の命は、天皇の問はしたまふ大御心を知らして、白さく、「兄なる子は、既に人となりて、こは悒きこと無きを、弟なる子は、いまだ人とならねば、こを愛しとおもふ」とまをしたまひき。ここに天皇詔りたまはく、「雀、吾君の言ぞ、我が思ほすが如くなる」とのりたまひき。すなはち詔り別けたまひしくは、「大山守の命は、山海の政をまをしたまへ。大雀の命は、食國の政執りもちて白したまへ。宇遲の和紀郎子は、天つ日繼知らせ」と詔り別けたまひき。かれ大雀の命は、大君の命に違ひまつらざりき。

- 大山守の命は、山海の政をまをしたまへ(海山に関する事を司りたまえ。ここは海はつけていうだけで、山林についてである。この大山守の命の物語は、山林の事を支配する部族が、その起こりを語るのである)

- 大雀の命は、食國の政執りもちて白したまへ(天下の政治をおこないたまえ)

- 宇遲の和紀郎子は、天つ日繼知らせ(天皇の位につきたまえ)