古事記現代語訳(20)神倭伊波礼毘古命の東征

伊波礼毘古命と五瀬命の東征

神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと)とその兄・五瀬命(いつせのみこと)は、日向の高千穂の宮においてご相談されました。

「ここ日向は辺鄙で政を行うのには不便だな。どこなら天下を治められるだろうか?やはり東へ進むべきであろう」

こうしてお二人は軍勢を従えて日向を出発し、九州の北方へと向かわれました。

まず豊前の宇佐に到り、土地の豪族、宇佐都比古と宇佐都比売の兄妹が足一騰宮(あしひとつあがりのみや)を築き、酒宴を開いてもてなしてくれました。

豊前とは、現在の福岡県東部及び大分県の北西部で、足一騰宮は、大分県宇佐市の妻垣神社の上宮のことです。

引用元:妻垣神社公式

引用元:妻垣神社公式妻垣神社の上宮(足一騰宮)と、下宮の一ノ殿のご祭神は、比咩大神(ひめおおかみ)という女神ですが、実は、神武天皇の母上の玉依比売のことです。

伊波礼毘古命と五瀬命は、兄妹に酒宴を開いてもらった翌朝、共鑰山(ともかきやま)、別名、 妻垣山(つまがきやま)に母上を祀りました、

足一騰宮という名前の由来は、母上の玉依比売が 岩の上にお姿を現され みなが信心を忘れないようにと、その岩に足一つの印をつけ、共鑰山に騰がられたことです。

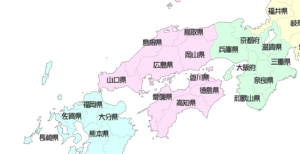

次いで筑前に入り、筑紫の岡田宮に一年滞在し、さらに安芸の多祁理宮(たけりのみや)に七年、備後の高島宮に八年おられました

竺紫の岡田の宮は、福岡県遠賀郡(おんがぐん)の遠賀川の河口の地、阿岐の国の多祁理の宮は、広島県安芸郡、吉備の高島の宮は、岡山県玉野市とされています。

引用元:国土交通省

引用元:国土交通省一方、『日本書紀』には、高千穂から一年足らずで畿内に至ったと記されています。

そこからさらに東へ船を進め、速吸の門(はやすいのと)に差しかかると、亀の甲に乗り釣りをしながらやってくる者に出会いました。

速吸の戸は、潮流の早い海峡という意味で、豊後水道のことです。しかし、岡山県を出て難波に向うのために豊後水道を経由したとするのは地理上不合理です。

『日本書紀』では日向から直接、速吸の門に向かっています。

彼を呼び寄せて「お前は誰か?」と問うと「国つ神の宇豆毘古(うずひこ)と申します」と答えました。

「お前は海の道をよく知っているのか?」と問えば「よく知っています」と言うので、「俺の供をするか?」と尋ねてみると「お仕えします」と答えました。

そこで船から棹を差し出して宇豆毘古を引き入れ、「槁根津日子(さおねつひこ)」という名を与えました。

やがて船団は難波の津を経て、河内の草香邑(くさかむら)の白肩之津(しらかたのつ)に到着しました。

引用元:奈良県県民だより

引用元:奈良県県民だより当時は大阪湾がさらに深く湾入し、大和の国の水を集める大和川は、河内の国に入って、北流して淀川に合流していました。

孔舎衙村(くさかむら)は、大阪府中河内郡にあった村で、現在の東大阪市の北東の端。白肩之津は、現在の東大阪市で、生駒山の西麓です。

那賀須泥毘古との闘い

そこに生駒山の東登美の豪族、那賀須泥毘古(ながすねびこ)が兵を率いて待ち受けており、矢を射かけてきました。

伊波礼毘古命は船中にあった楯を取りだし、雨のように飛ぶ矢の中をくぐって進み、勇敢に戦いました。そこでその土地を楯津(たてつ)と言います。今では、日下の蓼津と言っております。

日下の蓼津は、 現在の東大阪市日下町付近、生駒山の西麓だとされています。

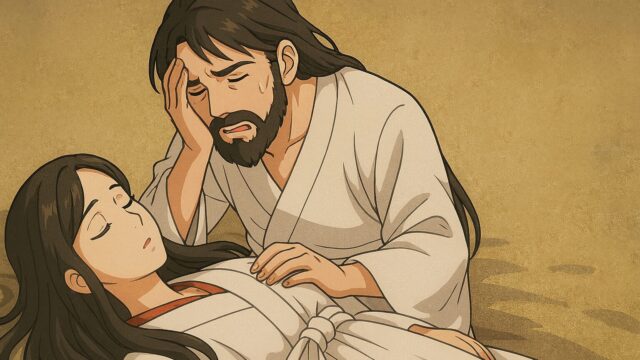

けれどもこの戦いで、兄の五瀬命は深い傷を負いました。五瀬命は「俺たちは日の神の御子なのに、日に向かって戦ったのが良くなかったようだ。これからは日を背にして戦おう」と言い、南へ回りました。

五瀬命が和泉の海で、手の血を洗い流したので、その地を茅渟(ちぬ)と呼ぶようになりました。

茅渟は、泉南市樽井付近。茅渟神社が鎮座しています。この神社には、チヌ(黒鯛)の供養と釣りの安全を祈願するために、全国から釣り愛好家が訪れます。

引用元:泉南市観光協会

引用元:泉南市観光協会しかし、紀伊の男之水門(おのみなと)に至ると、徐々に傷の痛みが激しくなり、「つまらない奴に傷を負わされて死ぬのは本当に悔しい」と叫んでお隠れになりました。五瀬命の御陵は紀伊の亀山にあります。

紀伊の男之水門は、和歌山県の紀の川の河口、紀伊の亀山は、和歌山市和田。竈山(かまやま)神社が鎮座し、その背後には、竈山墓(かまやまのはか)があり、宮内庁が五瀬命の墓に治定しています。

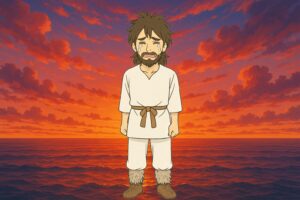

伊波礼毘古命、熊野へ

伊波礼毘古命一行は、紀伊の熊野に至り、那智の滝を目指しました。

那智の滝は、熊野那智大社のご神体で、紀伊山地の東南部に位置する熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の三社を「熊野三山」と呼びます。

するとそこ、熊野に大熊が忽然と現れて消えました。

その毒気にあたり、命も軍勢も皆気絶してしまいました。

そのとき熊野の高倉下(たかくらじ)が一振りの大刀を携えて現れ、横たわる命に差し出しました。

命は目覚めて「随分寝たものだ」と言い、大刀を受け取ると、熊野村の荒ぶる神々はことごとく倒れ、逆に味方の兵士たちは正気を取り戻しました。

命がその太刀の由来を問うと、高倉下は語りました。

「昨晩、私の夢に天照大神と高木神が現れ、建御雷神に向かって『葦原中国が騒がしいようです。私たちの御子が苦しんでいます。かつてあなたが平定した国でなのだから、もう一度降って御子を助けなさい』と言っておられました。

すると建御雷神は『私が降らなくても、平定した時に使った大刀があります。これを降ろしましょう。高倉下という者の倉の屋根を突き破って落とします』と言われ、

今度は、私、高倉下に向かって『お前は目が覚めたら、この大刀を受け取って、天の御子に奉りなさい』とおっしゃいました。

今朝目覚めて倉の中を見れば、本当に剣がありました。

というわけで、こうしてお届けしたのです」

この霊剣は佐士布都神(さじふつのかみ)といい、後に石上(いそのかみ)神宮の御神体となりました。

引用元:奈良県公式

引用元:奈良県公式ちなみに「フツ」は物を斬るときの音を現しています。

石上神宮は、現在の奈良県天理市布留町にあります。

佐士布都神、別名、布都御魂(ふつのみたまのつるぎ)は、拝殿裏の禁足地に埋められましたが、明治になって、当時の宮司に発掘され、現在は、本殿に御神体として祀られています。

また、建御雷神を祀る鹿島神宮にも布都御魂剣する太刀が伝わり、国宝として、宝物館にて展示されされっています、

八咫烏

高木神が雲の上から諭されました。

「天の御子、伊波礼毘古命よ、これより奥に進んではならぬ。荒ぶる神が多い。今お前に、八咫烏を遣わす。それに従って進め」

すると突然、八咫烏が現れ、命がその後をついて行くと、吉野川の河口に至りました。

そこで筌(うえ)という竹で編んだ道具で魚を捕る贄持之子(にへもつのこ)という土地の神に出会い、

さらに進むと尻尾を持つ井氷鹿(ゐひか)という神が井戸から現れました。その時、井戸は光を放っていました。

さらに山の中に入ると、尻尾のある石押分之子(いわおしわくのこ)という神が、岩を押し分けて現れ、「私は御子をお迎えに参りました」と言いました。

こうして命は尾を持つ神々を従え、険しい山々を踏み穿って、ついに大和の宇陀へと到られたのです。そのためここを宇陀の穿(うがち)と言います。

八咫烏の八咫は、咫の8倍のこと、咫(あた)は、親指と中指とを広げた長さ(約18㎝)なので、八咫は約144㎝なのですが、これも、大勢の神様という意味の八十神などと同じで、漠然と大きいことは長いことを現します、

八咫烏は大きな烏の意味。八咫鏡は 大きな鏡という意味です。

賀茂建角身命(かもたけつぬのみこと)が八咫烏に化身しているとされています。

賀茂建角身命は、下賀茂神社の西殿の御祭神です。東殿には 娘の賀茂玉依姫が祀られています。

「尾のある神」とは、尻尾のように後ろに布が垂れ下がった着物を着た神だったと言うことでしょう。

宇陀の穿については、現在も奈良県宇陀市菟田野宇賀志という地名が存在しています。

この場所には、宇迦斯神を祀る宇賀神社も鎮座しています。

引用元:うだ探訪ナビ

引用元:うだ探訪ナビ古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

一.神武天皇

東征

神倭伊波禮毘古の命、その同母兄五瀬の命と二柱、高千穗の宮にましまして議りたまはく、「いづれの地にまさば、天の下の政を平けく聞しめさむ。なほ東のかたに、行かむ」とのりたまひて、すなはち日向より發たして、筑紫に幸でましき。かれ豐國の宇沙に到りましし時に、その土人名は宇沙都比古、宇沙都比賣二人、足一騰の宮を作りて、大御饗獻りき。其地より遷りまして、竺紫の岡田の宮に一年ましましき。またその國より上り幸でまして、阿岐の國の多祁理の宮に七年ましましき。またその國より遷り上り幸でまして、吉備の高島の宮に八年ましましき。

- 日向(九州の東方)

- 豐國の宇沙(大分県宇佐)

- 足一騰の宮(柱が一本浮き上った宮殿)

- 竺紫の岡田の宮(福岡県遠賀郡の遠賀川の河口の地)

- 阿岐の國の多祁理の宮(広島県安芸郡)

- 吉備の高島の宮(岡山県児島郡)

速吸の門

かれその國より上り幸でます時に、龜の甲に乘りて、釣しつつ打ち羽振り來る人、速吸の門に遇ひき。ここに喚びよせて、問ひたまはく、「汝は誰ぞ」と問はしければ、答へて曰はく、「僕は國つ神なり」とまをしき。また問ひたまはく「汝は海つ道を知れりや」と問はしければ、答へて曰はく、「能く知れり」とまをしき。また問ひたまはく「從に仕へまつらむや」と問はしければ、答へて曰はく「仕へまつらむ」とまをしき。かれここに槁を指し度して、その御船に引き入れて、槁根津日子といふ名を賜ひき。(こは倭の國の造等が祖なり。)

- 打ち羽振り來る人(勢いよくやってくる人)

- 速吸の門(潮のさしひきの早い海峡。豊後水道。岡山県を出て難波に向うのに豊後水道を通ったとするは地理上不合理であるが、元来この一節は別に遊離していたものが挿入されたので、このような形になった。日本書紀では日向から出て直に速吸の門にかかっている)

五瀬の命

かれその國より上り行でます時に、浪速の渡を經て、青雲の白肩の津に泊てたまひき。この時に、登美の那賀須泥毘古、軍を興して、待ち向へて戰ふ。ここに、御船に入れたる楯を取りて、下り立ちたまひき。かれ其地に號けて楯津といふ。今には日下の蓼津といふ。ここに登美毘古と戰ひたまひし時に、五瀬の命、御手に登美毘古が痛矢串を負はしき。かれここに詔りたまはく、「吾は日の神の御子として、日に向ひて戰ふことふさはず。かれ賤奴が痛手を負ひつ。今よは行き廻りて、日を背に負ひて撃たむ」と、期りたまひて、南の方より廻り幸でます時に、血沼の海に到りて、その御手の血を洗ひたまひき。かれ血沼の海といふ。其地より廻り幸でまして、紀の國の男の水門に到りまして、詔りたまはく、「賤奴が手を負ひてや、命すぎなむ」と男健して崩りましき。かれその水門に名づけて男の水門といふ。陵は紀の國の竈山にあり。

- 浪速の渡(難波の渡。当時は大阪湾が更に深く湾入し、大和の国の水を集めた大和川は、河内の国に入って北流して淀川に合流していた。それを溯上【そじょう】して河内に入ったのである)

- 青雲(枕詞)

- 白肩の津(大阪府中河内郡、生駒山の西麓)

- 登美の那賀須泥毘古(生駒山の東登美にいた豪族の主長)

- 血沼の海(大阪府泉南郡の海岸)

- 紀の國の男の水門(和歌山県、紀の川の河口)

- 紀の國の竈山(和歌山県海草郡)

熊野より大和へ

かれ神倭伊波禮毘古の命、其地より廻り幸でまして、熊野の村に到りましし時に、大きなる熊、髣髴に出で入りてすなはち失せぬ。ここに神倭伊波禮毘古の命焂忽にをえまし、また御軍も皆をえて伏しき。この時に熊野の高倉下、一横刀をもちて、天つ神の御子の伏せる地に到りて獻る時に、天つ神の御子、すなはち寤め起ちて、「長寢しつるかも」と詔りたまひき。かれその横刀を受け取りたまふ時に、その熊野の山の荒ぶる神おのづからみな切り仆さえき。ここにそのをえ伏せる御軍悉に寤め起ちき。かれ天つ神の御子、その横刀を獲つるゆゑを問ひたまひしかば、高倉下答へまをさく、「おのが夢に、天照らす大神高木の神二柱の神の命もちて、建御雷の神を召びて詔りたまはく、葦原の中つ國はいたく騷ぎてありなり。我が御子たち不平みますらし。その葦原の中つ國は、もはら汝が言向けつる國なり。かれ汝建御雷の神降らさね」とのりたまひき。ここに答へまをさく、「僕降らずとも、もはらその國を平けし横刀あれば、この刀を降さむ。(この刀の名は佐士布都の神といふ。またの名は甕布都の神といふ、またの名は布都の御魂。この刀は石上の神宮に坐す。)この刀を降さむ状は、高倉下が倉の頂を穿ちて、そこより墮し入れむとまをしたまひき。かれ朝目吉く汝取り持ちて天つ神の御子に獻れと、のりたまひき。かれ夢の教のまにま、旦におのが倉を見しかば、信に横刀ありき。かれこの横刀をもちて獻らくのみ」とまをしき。

- 熊野の村(和歌山県南方の海岸一帯)

- 大きなる熊(荒ぶる神が熊になって現れたので、その毒気を受けたとする)

- 焂忽にをえまし(病み疲れたまい)

- 天つ神の御子(神武天皇のこと。天つ神の御子として降下したとする)

- 不平みますらし(悩んで居られるらしい)

- 石上の神宮~布都の御魂(奈良県山辺郡の石上神宮。フツは剣の威力。物を斬る音という)

ここにまた高木の大神の命もちて、覺し白したまはく、「天つ神の御子、こよ奧つ方にな入りたまひそ。荒ぶる神いと多にあり。今天より八咫烏を遣はさむ。かれその八咫烏導きなむ。その立たむ後より幸でまさね」と、のりたまひき。かれその御教のまにまに、その八咫烏の後より幸でまししかば、吉野河の河尻に到りましき。時に筌をうちて魚取る人あり。ここに天つ神の御子「汝は誰そ」と問はしければ、答へ白さく、「僕は國つ神名は贄持の子」とまをしき。(こは阿陀の鵜養の祖なり。)其地より幸でまししかば、尾ある人井より出で來。その井光れり。「汝は誰そ」と問はしければ、答へ白さく、「僕は國つ神名は井氷鹿」とまをしき。(こは吉野の首等が祖なり。)すなはちその山に入りまししかば、また尾ある人に遇へり。この人巖を押し分けて出で來。「汝は誰そ」と問はしければ、答へ白さく、「僕は國つ神名は石押分の子、今天つ神の御子幸でますと聞きつ。かれ、まゐ向へまつらくのみ」とまをしき。(こは吉野の國巣が祖なり。)其地より蹈み穿ち越えて、宇陀に幸でましき。かれ宇陀の穿といふ。

- 八咫烏(大きな烏。頭八つの烏とするは誤。ヤタは寸法。ヤアタの鏡のヤアタに同じ。この烏は鴨の建角身の命【かもたけつぬみのみこと】という豪傑だという)

- 吉野河の河尻(大和の国内での吉野川の下流)

- 筌(竹で編んで河に漬けて魚を取る漁法)

- 尾ある人(後部に垂れたもののある服裝の人)

- 宇陀(奈良県宇陀郡。大和の国の東部)