古事記現代語訳(21)神武天皇誕生

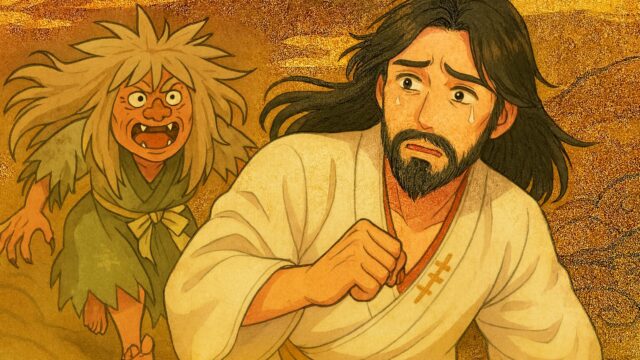

兄宇迦斯と弟宇迦斯

伊波礼毘古命が宇陀に進軍したとき、そこには兄宇迦斯(えうかし)と弟宇迦斯(おとうかし)という二人の荒ぶる兄弟がいました。

兄宇迦斯と弟宇迦斯は、実の兄弟ではなく、首領と副首領の関係だったようです。

二人は宇迦斯に住んでいました。「宇迦斯」は、現在の奈良県宇陀市菟田野宇賀志です。

宇賀志には、宇迦斯神(うかしのかみ)を祀る宇賀神社が鎮座しています。

引用元:うだ探訪ナビ

引用元:うだ探訪ナビ伊波礼毘古命は、八咫烏を使いに出して、「天の神の御子がおいでになったぞ。お前たちはお仕えするか?」と問わせました。

すると兄宇迦斯は、いきなり鏑矢を放って八咫烏を追い返しました。その鏑矢の落ちたところを訶夫羅前(かぶらさき)と言います。訶夫羅前が現在のどこなのかは不明です。

兄宇迦斯は、兵を集めて戦おうとしましたが、思うように集まらなかったため、仕方なく「お仕えします」と偽り、大殿という大きな御殿を築き、吊り天井に罠を仕掛けて待ちました。

しかし、弟宇迦斯はこっそり伊波礼毘古命のところに駆けつけて、「兄は御殿に罠を仕掛けて、あなたを討とうとしています」と密告しました。

そこで道臣命(みちのおみのみこと)と大久米命(おおくめのみこと)が兄宇迦斯を呼びつけ、「お前が造った御殿なら、まずおまえ自身が入ってみろ」と詰め寄り、矢をつがえて追い立てました。

兄宇迦斯は逃げる拍子に自ら仕掛けた罠にかかり、吊り天井が落ちて圧死しました。その亡骸は引き出され、切り刻まれて捨てられました。その土地を宇陀の血原と言います。宇陀の血原の具体的な場所は特定されていません。

伊波礼毘古命は、弟宇迦斯が差し出したご馳走を、味方の軍勢に振る舞い、勝利の宴を開きました。そして歌を詠まれました。

宇陀の高台にシギの網を張る。待っていたシギはかからず、思いも寄らぬ大きな鷹がかかった。ええ、やっつけてしまったぞ、痛快だ。

この歌には、

古妻が食物を乞うたら、実の少ないソバノキを少しばかり与えてやれ。

新しい妻が食物を乞うたら、たっぷり実ったヒサカキをたくさん与えてやれ。

というモラハラめいた文言が続きます。

このフレーズはもちろん、伊波礼毘古命が兄宇迦斯を倒したこととは無関係ですが、男性たちの宴会での、戯歌の元祖とされています。

朝鮮語では鷹をクチというため、網にかかったのは、鷹ではなく鯨とする説もあります。

土雲の八十建

続いて忍坂(おさか)に至ると、そこには土雲の八十建(やそたける)と呼ばれる、尻尾を持つ荒ぶる武士たちが岩屋に籠もっていました。

忍坂(おっさか)は、奈良県桜井市の地名で初瀬渓谷の入り口です。土雲とは、洞窟に住んでいる先住民のこと。八十建の八十は、名前ではなく人数が多いという意味です。

尻尾を持っているというのは、尻尾のような布が垂れ下がった服装をしているということのようです。

伊波礼毘古命は宴を設けて油断させ、給仕役に扮した大勢の兵士たちに太刀を隠し持たせて、

威勢のよい久米の人々が、大刀でもって、それ今、撃つがよいぞ。

といった合図の歌で一斉に討たせました。

兄師木・弟師木

さらに磯城の豪族、兄師木、弟師木との戦いでは、伊波礼毘古命の兵士たちが食糧不足に悩まされました。

そこで命は次の歌を詠んで士気を鼓舞しました。

楯を並べて射る伊那佐の山の木々の間、戦をするにも腹が減ったよ。

島の鵜飼いたちよ、早く魚を持って助けに来てくれ。

かつては、奈良県の宇陀郡に稲佐村がありましたが、現在は、宇陀市榛原(はいばら)となっています。

そして最後に、兄の五瀬命を死に追いやった宿敵であった登美の那賀須泥毘古との決戦を迎えました。

伊波礼毘古命はその恨みを「韮の根を引き抜くように敵を根絶やしにせよ」「久米の山椒は口がひりひりする。兄さんを殺された恨みと同じだ。やっつけてしまうぞ」「伊勢の海の石にまとわりつく細螺(きさご)のように取り囲んで討て」などと歌い、見事に討ち滅ぼしました。

邇芸速日命、伊波礼毘古命に帰順

その後、那賀須泥毘古の主である、天つ神の血を引く邇芸速日命(にぎはやひのみこと)は、伊波礼毘古命に帰順して宝物を献上してきました。

この邇芸速日命が那賀須泥毘古の妹、登美夜比売(とみやひめ)と結婚して生んだ子が宇摩志麻遅命(うましまぢのみこと)です。

出典:菊池容斎『前賢故実』

出典:菊池容斎『前賢故実』宇摩志麻遅命は、物部氏らの祖先とされ、神武天皇即位の後、邇芸速日命の遺した10種の天璽瑞宝(あまつしるしのみづたから)を献上したと伝わる人物です。

天璽瑞宝は、十種神宝(とくさのかんだから)とも呼ばれ、邇芸速日命が天降りする際に、天神御祖(あまつかみみおや)から授けられた伝わる宝物です。

天神御祖とは、天照大神と高御産巣日神のことをさします。

十種神宝は、沖津鏡(おきつかがみ)、辺津鏡(へつかがみ)、八握剣(やつかのつるぎ)、生玉(いくたま)、死返玉(まかるかへしのたま)、足玉(たるたま)、道返玉(ちかへしのたま)、蛇比礼(おろちのひれ)、蜂比礼(はちのひれ)、品物之比礼(くさぐさのもののひれ)です。

日本書紀では、那賀須泥毘古は、邇芸速日命が帰順した後にも、抵抗を続けたため、邇芸速日命に殺されたと記されています。

古事記において、邇芸速日命は系統不明の人物ですが、『先代旧事本紀』(せんだいくじほんぎ)には、天之忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)の御子だと書かれています。ということは、邇邇芸命の兄弟ということになりますね。

神武天皇の誕生

以後、伊波礼毘古命は、荒ぶる神々や人々を次々と平定し、ついに天下統一を成し遂げられました。

こうして伊波礼毘古命は大和の畝傍(うねび)の橿原宮に即位し、我が国最初の天皇、神武天皇となられました。

これは、紀元前660年2月11日のことだと伝えられています。

現在、その御即位の地、標高199.2メートルの畝傍山の東南には、約50万平方メートルの橿原神宮が鎮座し、広大な社域をもって初代天皇の功績を今に伝えています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

久米歌

かれここに宇陀に、兄宇迦斯弟宇迦斯と二人あり。かれまづ八咫烏を遣はして、二人に問はしめたまはく、「今、天つ神の御子幸でませり。汝たち仕へまつらむや」と問ひたまひき。ここに兄宇迦斯、鳴鏑もちて、その使を待ち射返しき。かれその鳴鏑の落ちし地を、訶夫羅前といふ。「待ち撃たむ」といひて、軍を聚めしかども、軍をえ聚めざりしかば、仕へまつらむと欺陽りて、大殿を作りて、その殿内に押機を作りて待つ時に、弟宇迦斯まづまゐ向へて、拜みてまをさく、「僕が兄兄宇迦斯、天つ神の御子の使を射返し、待ち攻めむとして軍を聚むれども、え聚めざれば、殿を作り、その内に押機を張りて、待ち取らむとす、かれまゐ向へて顯はしまをす」とまをしき。ここに大伴の連等が祖道の臣の命、久米の直等が祖大久米の命二人、兄宇迦斯を召びて、罵りていはく、「儞が作り仕へまつれる大殿内には、おれまづ入りて、その仕へまつらむとする状を明し白せ」といひて、横刀の手上握り、矛ゆけ矢刺して、追ひ入るる時に、すなはちおのが作れる押機に打たれて死にき。ここに控き出して斬り散りき。かれ其地を宇陀の血原といふ。然してその弟宇迦斯が獻れる大饗をば、悉にその御軍に賜ひき。この時、御歌よみしたまひしく、

- 兄宇迦斯、弟宇迦斯(ウカチの地に居る人の義。兄弟とするのは首領と副首領の意)

- 訶夫羅前(所在不明)

- 儞(二人称の賤称【せんしょう】)

- おれ(同前)

- 手上握り(大刀のつかをしかと握って)

- 矛ゆけ矢刺して(矛を向け矢をつがえて)

- 宇陀の血原(所在不明)

我が待つや 鴫は障らず、

いすくはし 鷹ら障る。

前妻が 菜乞はさば、

立柧棱の 實の無けくを

こきしひゑね。

後妻が 菜乞はさば、

柃實の大けくを

こきだひゑね (歌謠番號一〇)

ええ、しやこしや。こはいのごふぞ。ああ、しやこしや。こは嘲咲ふぞ。

かれその弟宇迦斯、こは宇陀の水取等が祖なり。

- 高城(高い築造物)

- 我が待つや(ヤは間投の助詞)

- いすくはし(枕詞。語義不明)

- 鷹ら障る(朝鮮語では鷹をクチという。鯨とする説もある。この句まで比喩)

- 前妻(コナミは前に娶つた妻。古い妻である)

- 立柧棱の(ソバノ木、カナメモチ)

- こきしひゑね(語義不明の句。原文、「許紀志斐惠泥。」紀はキの乙類であるから、コキは動詞扱くとすれば上二段活になる)

- 後妻(妻のある上に更に娶った妻)

- 柃實(ヒサカキ)

- こきだひゑね(語義不明の句。原文「許紀陀斐惠泥。」紀はキの乙類であるから、コキダは、許多の意のコキダクと同語では無いらしい)

- こはいのごふぞ(いばるのだ。霊異記に犬が威圧するのにイノゴフと訓している。イゴノフゾとする説は誤り)

其地より幸でまして、忍坂の大室に到りたまふ時に、尾ある土雲八十建、その室にありて待ちいなる。かれここに天つ神の御子の命もちて、御饗を八十建に賜ひき。ここに八十建に宛てて、八十膳夫を設けて、人ごとに刀佩けてその膳夫どもに、誨へたまはく、「歌を聞かば、一時に斬れ」とのりたまひき。かれその土雲を打たむとすることを明して歌よみしたまひしく、

- 忍坂(奈良県磯城郡、泊瀬渓谷の入口)

- 土雲(穴居していた先住民)

- 待ちいなる(待ちうなる)

人多に 來入り居り。

人多に 入り居りとも、

みつみつし 久米の子が、

頭椎い 石椎いもち

撃ちてしやまむ。

みつみつし 久米の子らが、

かく歌ひて、刀を拔きて、一時に打ち殺しつ。

然ありて後に、登美毘古を撃ちたまはむとする時、歌よみしたまひしく、

粟生には 臭韮一莖、

そねが莖 そね芽繋ぎて

撃ちてしやまむ。 (歌謠番號一二)

また、歌よみしたまひしく、

垣下に 植ゑし山椒、

口ひひく 吾は忘れじ。

撃ちてしやまむ。 (歌謠番號一三)

また、歌よみしたまひしく、

大石に はひもとほろふ

細螺の、いはひもとほり

撃ちてしやまむ。 (歌謠番號一四)

また兄師木弟師木を撃ちたまふ時に、御軍暫疲れたり。ここに歌よみしたまひしく、

樹の間よも い行きまもらひ

戰へば 吾はや飢ぬ。

島つ鳥 鵜養が徒、

今助けに來ね。 (歌謠番號一五)

- みつみつし(敍述による枕詞。威勢のよい)

- 頭椎い(イは語勢の助詞。イシツツイも同じ。石器である)

- 臭韮一莖(くさいニラが一本)

- そねが莖 そね芽繋ぎて(その根もとと芽とを一つにして)

- 山椒(ショウガは薬用植物で外来種であるから、ここはサンショウだろうという)

- 口ひひく(口がひりひりする)

- 神風の(枕詞。国つ神が大風を起して退去したからいうと伝える)

- はひもとほろふ(這いまわっている)

- 細螺(ラセン形の貝殼の貝。肉は食料にする)

- 兄師木弟師木(磯城の地に居た豪族)

- 楯並めて(枕詞。楯を並べて射るとイの音に続く)

- 伊那佐の山(奈良県宇陀郡伊那佐村)

- 樹の間よも い行きまもらひ(樹の間から行き見守って)

- 吾はや飢ぬ(わたしは飢え疲れた)

- 島つ鳥(枕詞)

- 鵜養が徒(阿多の鵜養たち。鵜に助けに来いというのは、魚を持って来いの意である)

かれここに邇藝速日の命まゐ赴きて、天つ神の御子にまをさく、「天つ神の御子天降りましぬと聞きしかば、追ひてまゐ降り來つ」とまをして、天つ瑞を獻りて仕へまつりき。かれ邇藝速日の命、登美毘古が妹登美夜毘賣に娶ひて生める子、宇摩志麻遲の命。(こは物部の連、穗積の臣、婇臣が祖なり。)かれかくのごと、荒ぶる神どもを言向けやはし、伏はぬ人どもを退け撥ひて、畝火の白檮原の宮にましまして、天の下治らしめしき。

- 邇藝速日の命(系統不明。旧事本紀にはオシホミミの命の子とする)

- 天つ瑞(天から持って来た宝物)

- 畝火の白檮原の宮(奈良県畝傍山の東南の地)