古事記現代語訳(7)天の岩戸隠れ

天照大御神の天岩戸隠れ

須佐之男命の度重なる乱暴狼藉に、さすがの天照大御神も堪えかねて、天岩戸(あまのいわと)という大きな石窟の中へお隠れになり、入口の岩戸を固く閉ざしてしまわれました。

すると、日の神である天照大御神がお姿を隠されたため、高天原も葦原中国(あしはらのなかつくに)、人の世界も、すべてが闇に覆われました。

どこもかしこも昼と夜の区別がない、終わりのない暗黒の世界になり、その隙を突いて悪しき神々が騒ぎ立て、天地には災いが満ちあふれました。

困り果てた神々は、天の安河原(あまのやすかわら)に集まり、どうすれば天照大御神に岩戸から出もらえるかを話し合いました。

そして、高御産巣日神(たかみむすびのかみ)の子で知恵に優れた思金神(おもいかねのかみ)が策をめぐらしました。

まず、海外から集めた長鳴鳥(ながなきどり)、鶏を鳴かせ、夜明けを告げる声を響かせました。

さらに天堅石(あめのかたしわ)と天金山(あめのかなやま)の鉄を取り寄せ、鍛冶神の天津麻羅(あまつまら)に鉄を鍛えさせました。

石凝姥命(いしこりどめのみこと)には八咫鏡(やたのかがみ)を作らせ、玉祖命(たまのおやのみこと)には八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)を連ねた玉飾りを作らせました。

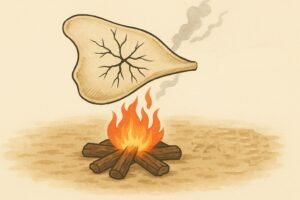

そして、天児屋命(あめのこやねのみこと)と布刀玉命(ふとだまのみこと)とを呼んで、天香具山(あまのかぐやま)に棲む男鹿の肩の骨をそっくり抜き、波波迦木(ははかのき)を採ってきて、その鹿の肩骨を焼いて占わせました。

波波迦木は、カバノキです。この木の薪で鹿の肩の骨を焼いてひびの入り方を見て占います。

次に、天香具山(あまのかぐやま)の賢木(さかき)を根こそぎ抜き、上の枝には勾玉を掛け、中の枝には鏡を掛け、下の枝には麻や楮(こうぞ)の布を垂らし、神霊を呼ぶ儀式を行いました。

古来、楮の樹皮から繊維を採って糸や布を作っていました。麻を白和幣(にぎて)、楮を青和幣と呼びます。

和幣(にぎて)とは、麻や絹などの、まだ織り上げていない素材をさし、神さまへの捧げ物として用いられています。

布刀玉命がこれを捧げ持ち、天児屋命が荘厳な祝詞を唱え、天之手力男神(あめのたぢからおのかみ)が、岩戸の陰に隠れて待機しました。

天宇受売命(あめのうずめのみこと)は、天香具山の日陰蔓(ひかげのかずら)をたすきにかけ、真拆葛(まさきのかずら)を髪飾りにし、手には笹の葉を束ねて持ち、岩戸の前に伏せて置いた桶の上に立ちました。これは神懸かりになるために準備です。

日陰鬘は現在でも、ひかげのかずらなのですが、真拆葛は、現在の、定家葛(ていかかずら)か、蔓柾(つるまさき)だと言われています。

ちなみに定家葛の名前の由来は、式子内親王をこよなく愛した藤原定家が、死後も彼女を忘れられずに、植物に生まれ変わって彼女のお墓にからみついたという伝説によります。

天宇受売命は神懸かりとなり、裳の紐を陰部まで垂らして足を踏み鳴らし、面白おかしく舞い踊りました。天宇受売命は、芸能の女神さまで、福の神、おたふく、おかめと称されることもあります。

その楽しげな姿に、集まった神々はどっと笑い転げ、天地がどよめきました。

ここに集まった神様の多くは、天孫降臨の際に、邇邇芸命のお供をした、祭祀氏族の祖とされています。

天照大御神は不思議に思い、岩戸の隙間から問いかけました。

「私が隠れているのだから、世界は暗いはずです。なのに、なぜ、天宇受売命は舞い、神々は笑っているのですか?」

すると天宇受売命は答えました。

「あなたさまよりも、さらに尊い神さまがお出ましになられたので、みんな、喜んで笑っているのです」

そんな話をしている間に、布刀玉命と天児屋命が八咫鏡を差し出しました。

鏡には天照大御神ご自身のお姿が映り、その神秘的な姿に驚かれた女神は、もっとよく見ようとして身を乗り出しました。

その瞬間、待ち構えていた天之手力男神が岩戸を大きく開け、女神の手を取って外へと引き出しました。

そして布刀玉命が後ろから注連縄を張り巡らして

「もうここから内にはお戻りなさいますな」と申し上げました。

こうして天照大御神がお姿を現されると、世界は再び光に満ち、昼が戻ってきました。

その後、神々は相談の上、須佐之男命に、罪の穢れを祓わせるために、多くの品物、つまり千座の置戸(ちくらのおきど)を出させ、さらに鬚を切り、手足の爪を剥ぎ取り、高天原から追放しました。

宮崎県高千穂町の天岩戸神社には、この伝説の舞台とされる「仰慕窟(ぎょうぼがいわや)」という大きな洞窟があり、「ここで願いを込めて小石を積むとその願いが叶う」と伝えられています。

また、この天岩戸隠れの伝説は日食を象徴しているとも考えられています。

長野県の戸隠神社は五社からなり、奥社には天之手力男神、中社には思兼命、火之御子社には天宇受売命が祀られています。

ここには天岩戸隠れで活躍した神々が祀られ、残る宝光社には思兼命の御子・天表春命(あめのうわはるのみこと)、九頭龍社には地主神・九頭龍大神が祀られています。

穀物の種

高天原を追われた須佐之男命は、地上へと下ってこられました。そこで穀物の女神である大気都比売神(おおけつひめのかみ)に向かい、

「食べ物を出せ」とお命じになりました。

大気都比売神はその言葉に従い、鼻や口、さらにはお尻からさまざまな食材を取り出し、それらを調理して須佐之男命に差し上げました。

ところが須佐之男命は、調理の様子を覗き見していたため、激しく怒り出しました。

「おまえは、なんと汚らわしい方法で食べ物ふるまうのだ!無礼者めが!」

そう叫ぶと剣を抜き放ち、大気都比売神を斬り殺してしまったのです。

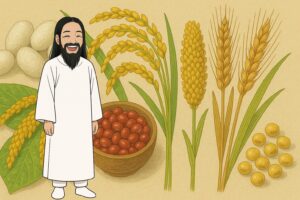

すると、大気都比売神の亡骸から不思議なものが次々と生まれました。頭からは蚕、両目からは稲、耳からは粟、鼻からは小豆、股からは麦、尻からは豆が出てきました。

神産巣日神(かみむすびのかみ)は、これらをかき集め、五穀をはじめとする穀物の種とされたのです。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

天の岩戸

かれここに天照らす大御神見畏みて、天の石屋戸を開きてさし隱りましき。ここに高天の原皆暗く、葦原の中つ國悉に闇し。これに因りて、常夜往く。ここに萬の神の聲は、さ蠅なす滿ち、萬の妖悉に發りき。ここを以ちて八百萬の神、天の安の河原に神集ひ集ひて、高御産巣日の神の子思金の神に思はしめて、常世の長鳴鳥を集へて鳴かしめて、天の安の河の河上の天の堅石を取り、天の金山の鐵を取りて、鍛人天津麻羅を求ぎて、伊斯許理度賣の命に科せて、鏡を作らしめ、玉の祖の命に科せて八尺の勾の五百津の御統の珠を作らしめて天の兒屋の命布刀玉の命を召びて、天の香山の眞男鹿の肩を内拔きに拔きて、天の香山の天の波波迦を取りて、占合まかなはしめて、天の香山の五百津の眞賢木を根掘じにこじて、上枝に八尺の勾の五百津の御統の玉を取り著け、中つ枝に八尺の鏡を取り繋け、下枝に白和幣青和幣を取り垂でて、この種種の物は、布刀玉の命太御幣と取り持ちて、天の兒屋の命太祝詞言祷ぎ白して、天の手力男の神、戸の掖に隱り立ちて、天の宇受賣の命、天の香山の天の日影を手次に繋けて、天の眞拆を鬘として、天の香山の小竹葉を手草に結ひて、天の石屋戸に覆槽伏せて蹈みとどろこし、神懸りして、胸乳を掛き出で、裳の緒を陰に押し垂りき。ここに高天の原動みて八百萬の神共に咲ひき。

- 天の石屋戸(イハは堅固である意を現すためにつけていう。墳墓の入口の石の戸とする説もある)

- 常夜往く(永久の夜が続く)

- 思金の神(思慮智恵の神格化)

- 常世の長鳴鳥(鶏。常世は、恒久の世界の義で、空想上の世界から転じて海外をいう)

- 天の香山の眞男鹿の肩を内拔きに拔きて(香具山の鹿の肩の骨をそっくり拔いて)

- 波波迦(樹名、カバノキ。これで鹿骨を焼く)

- 占合まかなはしめて(占いをし適合させて。卜占によつて祭の実行方法を定める)

- 天の香山の五百津の眞賢木を根掘じにこじて(香具山の繁った木を根と共に掘って。マサカキは繁った常緑木で、今いうツバキ科の樹名サカキには限らない。神聖な清浄な木を引く意味で、山から採ってくる)

- 勾・鏡・白和幣青和幣(サカキに玉と鏡と麻楮をつけるのは、神霊を招く意の行事で、他の例では剣もつける。シラニギテはコウゾ、アヲニギテはアサ)

- 手力男の神(力の神格)

- 日影を手次に繋けて、天の眞拆を鬘として(ヒカゲカズラを手次【たすき】にかけ、マサキノカズラをカヅラにする。神がかりをするための用意)

- 小竹葉を手草に結ひて(小竹の葉をつけて手で持つ)

- 覆槽伏せて(中のうつろの箱のようなものを伏せて)

ここに天照らす大御神怪しとおもほして、天の石屋戸を細に開きて内より告りたまはく、「吾が隱りますに因りて、天の原おのづから闇く、葦原の中つ國も皆闇けむと思ふを、何とかも天の宇受賣は樂し、また八百萬の神諸咲ふ」とのりたまひき。ここに天の宇受賣白さく、「汝命に勝りて貴き神いますが故に、歡喜び咲ひ樂ぶ」と白しき。かく言ふ間に、天の兒屋の命、布刀玉の命、その鏡をさし出でて、天照らす大御神に見せまつる時に、天照らす大御神いよよ奇しと思ほして、やや戸より出でて臨みます時に、その隱り立てる手力男の神、その御手を取りて引き出だしまつりき。すなはち布刀玉の命、尻久米繩をその御後方に控き度して白さく、「ここより内にな還り入りたまひそ」とまをしき。かれ天照らす大御神の出でます時に、高天の原と葦原の中つ國とおのづから照り明りき。ここに八百萬の神共に議りて、速須佐の男の命に千座の置戸を負せ、また鬚と手足の爪とを切り、祓へしめて、神逐ひ逐ひき。

- 尻久米繩(シメ繩。出入禁止の意の表示)

- 千座の置戸を負せ(罪を犯した者に多くの物を出させる)

ここに天照らす大御神怪しとおもほして、天の石屋戸を細に開きて内より告りたまはく、「吾が隱りますに因りて、天の原おのづから闇く、葦原の中つ國も皆闇けむと思ふを、何とかも天の宇受賣は樂し、また八百萬の神諸咲ふ」とのりたまひき。ここに天の宇受賣白さく、「汝命に勝りて貴き神いますが故に、歡喜び咲ひ樂ぶ」と白しき。かく言ふ間に、天の兒屋の命、布刀玉の命、その鏡をさし出でて、天照らす大御神に見せまつる時に、天照らす大御神いよよ奇しと思ほして、やや戸より出でて臨みます時に、その隱り立てる手力男の神、その御手を取りて引き出だしまつりき。すなはち布刀玉の命、尻久米繩をその御後方に控き度して白さく、「ここより内にな還り入りたまひそ」とまをしき。かれ天照らす大御神の出でます時に、高天の原と葦原の中つ國とおのづから照り明りき。ここに八百萬の神共に議りて、速須佐の男の命に千座の置戸を負せ、また鬚と手足の爪とを切り、祓へしめて、神逐ひ逐ひき。

三.須佐の男の命

穀物の種(挿入神話)

また食物を大氣都比賣の神に乞ひたまひき。ここに大氣都比賣、鼻口また尻より、種種の味物を取り出でて、種種作り具へて進る時に、速須佐の男の命、その態を立ち伺ひて、穢汚くして奉るとおもほして、その大宜津比賣の神を殺したまひき。かれ殺さえましし神の身に生れる物は、頭に蠶生り、二つの目に稻種生り、二つの耳に粟生り、鼻に小豆生り、陰に麥生り、尻に大豆生りき。かれここに神産巣日御祖の命、こを取らしめて、種と成したまひき。

- 穀物の種(この一節は挿入神話である。文章が前の章からよく接続しないことに注意。オホゲツヒメは穀物の女神。既出)

- 味物(うまい物)