古事記現代語訳(15)大国主命の国譲り

大国主命の国譲り

天照大御神は、天若日子も任務を果たせなかったので、再び神々をお集めになり、

「今度こそ、誰を遣わすべきなのか」と相談されました。

思金神は言いました。

「それでは、天安河の河上の天岩戸におられる水神で、剣の神霊である天之尾羽張神(あめのおはばりのかみ)がよろしいでしょう。もしそれが難しいのなら、その御子である建御雷神(たけみかづちのかみ)を遣わされるのがよいでしょう。ただし尾羽張神は、安河の水を逆流させて道を塞いでおられますので、鹿の神霊である天迦久神(あめのかくのかみ)を差し向けて、お考えを聞くのがよいと思います。天迦久神しかそこへはたどり着けません」

天照大神はすぐに天迦久神を遣わしました。

すると天之尾羽張神は、

「その務めなら、私よりも息子の建御雷神が適任ですね」と言って、建御雷神を天照大御神のもとへ送り出しました。

そこで天照大御神は、建御雷神に天鳥船神(あめのとりふねのかみ)をそえて遣わされました。

『日本書紀』では、建御雷神の相棒は天鳥船神ではなく、剣の神の経津主神(ふつぬしのかみ)です。建御雷神は茨城県の鹿島神宮、経津主神は千葉県の香取神宮の御祭神です。

引用元:flickr

引用元:flickr建御雷神と天鳥船神の二柱は、出雲の国の伊耶佐(稲佐)の浜に降り立ち、長い剣を抜いて逆さに突き立て、自分は胡坐をかいて大国主命に言いました。

稲佐が浜は、出雲大社の西方約1kmに位置する海岸。旧暦10月10日に、全国の八百万の神々をお迎えする場所でもあります。

稲佐が浜でお砂をいただき、出雲大社の御本殿を後方から見守る「素鵞社」にある砂箱のお砂と交換して、自宅に持ち帰りましょう。お守り袋に入れて持ち歩いたり、お庭に撒いてお家を浄めます。

「我々は天照大御神と高御産巣日神の命を受けてやってきた。葦原中国は、天照大御神の御子が治めるべき国だと定められたのだが、大国主よ、おまえはどう思う?」

大国主命は答えました。

「私は何とも申せません。息子の八重事代主神(やえことしろぬしのかみ)が申し上げるべきなのですが、なにぶん今は、御大の岬へ漁に出ています」

八重事代主神は、言葉に宿る神霊です。大きな物事を決めるときに神意を伺えば、事代主神が言葉で伝えてくれるとされています。「八重」は栄えるという意味です。

そこで建御雷神は、天鳥船神を遣わして事代主神を呼び寄せ、問いただすと、事代主神は父の大国主命に向って、

「それはそれは、おそれ多いことです。この国は、天の御子にお譲りなさいませ」と申し上げ、自分の船を踏んで少し傾けました。そして、手の甲で、手を打つと、突然その船が、青々とした生垣に変わり、事代主神は、その中に身を隠して鎮まりました。

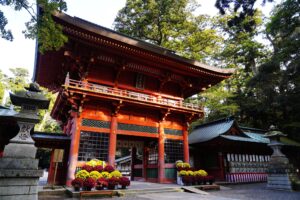

島根県松江市にある美保神社には、事代主神が祀られています。

引用元:flickr

引用元:flickr12月3日の諸手船(もろたぶね)神事は、大国主神が国譲りの是非を相談するため息子の言代主神に使者を送ったという故事を再現し、4月7日の青柴垣(あおふしがき)神事は、国譲りを決めた言代主神が、船を青柴垣に変えてその中に身を隠したものの、再び神として甦る様子を再現しています。

建御雷神は再び大国主命に問いました。

「事代主神はこのように申した。他の子はどうだ?」

大国主命は答えました。

「もう一人、建御名方神(たけみなかたのかみ)がおります。それ以外の子どもたちはとくに何も言わないでしょう」

すると突然、建御名方神が現れ、大岩を軽々と持ちあげて言いました。

「誰だ、俺の国にきて、こそこそ内緒話をしているのは。さあ力比べをしよう!」

彼は建御雷神の手を掴みましたが、その手は氷の柱となり、次の瞬間には鋭い剣となって光りました。

建御名方神は恐れをなし、退きました。

今度は建御雷神が建御名方神の手を掴むと、まるで若い葦を握り潰したかのように、たちまち粉々にして投げ捨てました。

建御名方神は真っ青になって逃げ出し、信濃の諏訪湖まで追い詰められました。

観念した建御名方神は震えながら言いました。

「どうか命だけはお助けください。この地から外へは出ません。父の言葉にも背きません。この葦原中国は天の御子にお譲りいたします」

長野県諏訪市の諏訪湖は、冬になると氷結した湖面が盛り上がります。

この現象を「御神渡り(おみわたり)」とよび、建御名方神が歩いた跡とされています。

引用元:flickr

引用元:flickr諏訪大社は、諏訪湖周辺に四社あり、建御名方神と妻の八坂刀売神(やさかとめのかみ)を祀っています。6年に一度の御柱祭で有名。

こうして建御雷神は出雲に戻り、大国主命に問いました。

「おまえの二人の子は、いずれも天照大御神の命に従うと言った。おまえの気持ちはどうだ?」

大国主命は答えました。

「私も子らの言葉に異存はありません。この葦原中国は、すべて天照大御神の御子に献上いたします。けれども一つだけお願いがございます。どうか私の住まいとして、天の御殿に劣らぬ壮大な宮殿を建てていただきたい。それが叶えば、私はそこに隠れ住み、遠い世界から、いつまでも天照大神のご子孫にお仕え申します。ほかの子らは皆、事代主神に従うでしょう」

こうして国譲りが決まりました。

出雲の多芸志の浜に壮大な宮殿が築かれ、櫛八玉神(くしやたまのかみ)が料理役を務めました。

彼は鵜となって海底の土を咥え、その土で神聖な土器(かわらけ)を作り、海草の幹で火切臼と火切杵を作って火を起こしました。

櫛八玉神は、「この火は天の御殿の竈のように絶えず燃え続け、供物を絶やすことはありません。海人(あま)の釣り上げた大きな鱸(すずき)で、天の神様が召し上がるような立派な天之眞魚咋(あまのまなぐい)を作り、献上致しましょう」と言って、大国主命に捧げました。

こうして建御雷神は天に戻り、国譲りの経緯を天照大神と高御産巣日神に奏上しました。

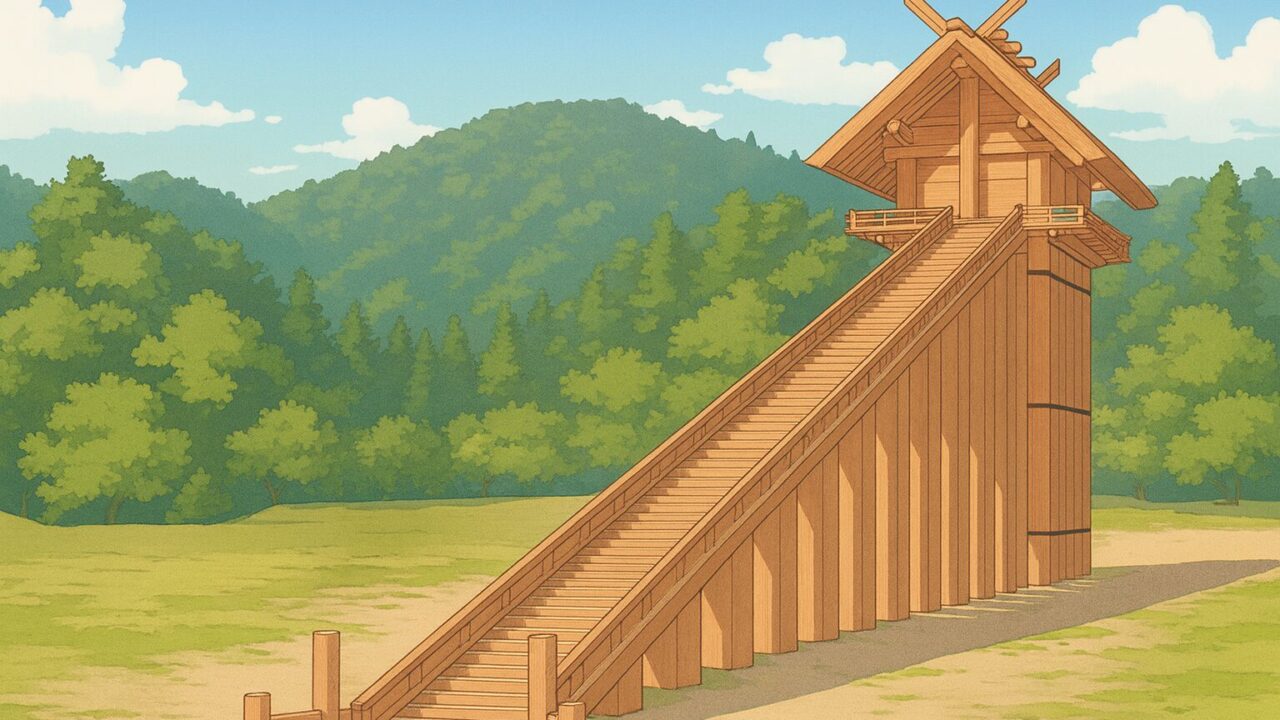

その後、大国主命の願いによって建てられた出雲大社は、古代には高さ48メートルを誇る壮大な御殿であったと伝わっています。これは現在の出雲大社の2倍の高さになります。

2000年に発掘された巨大な心御柱と宇豆柱が、その伝承の信憑性を裏付けています。

引用元:出雲大社公式

引用元:出雲大社公式1980年台半ば、島根県出雲市の荒神谷遺跡で、銅剣358本、銅鐸6個、銅矛16本という大量の青銅器が発掘されました。これは、出雲に巨大な「出雲王国」が存在していた証拠とされています。

ちなみに出雲大社に祀られている大国主命は、御本殿の正面ではなく、建御雷神が国譲りをせまった稲佐が浜のある西側を向いて鎮座されています。西側からも手を合わせましょう。

また、参拝方法が通常の神社とは異なり、出雲大社は『二礼四拍手一礼』が基本となります。

なお、出雲大社のシンボルである全長約13.6メートル、重量約5.2トンという巨大注連縄は、本殿から少し離れた左側の神楽殿にあるので、注意が必要です。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

国譲り

ここに天照らす大御神の詔りたまはく、「またいづれの神を遣はして吉けむ」とのりたまひき。ここに思金の神また諸の神たち白さく、「天の安の河の河上の天の石屋にます、名は伊都の尾羽張の神、これ遣はすべし。もしまたこの神ならずは、その神の子建御雷の男の神、これ遣はすべし。またその天の尾羽張の神は、天の安の河の水を逆に塞きあげて、道を塞き居れば、他し神はえ行かじ。かれ別に天の迦久の神を遣はして問ふべし」とまをしき。

- 伊都の尾羽張の神(イザナギの命の剣の神霊。水神)

- 天の迦久の神(鹿の神霊)

かれここに天の迦久の神を使はして、天の尾羽張の神に問ひたまふ時に答へ白さく、「恐し、仕へまつらむ。然れどもこの道には、僕が子建御雷の神を遣はすべし」とまをして、貢進りき。

ここに天の鳥船の神を建御雷の神に副へて遣はす。ここを以ちてこの二神、出雲の國の伊耶佐の小濱に降り到りて、十掬の劒を拔きて浪の穗に逆に刺し立てて、その劒の前に趺み坐て、その大國主の神に問ひたまひしく、「天照らす大御神高木の神の命もちて問の使せり。汝が領ける葦原の中つ國に、我が御子の知らさむ國と言よさしたまへり。かれ汝が心いかに」と問ひたまひき。ここに答へ白さく、「僕はえ白さじ。我が子八重言代主の神これ白すべし。然れども鳥の遊漁して、御大の前に往きて、いまだ還り來ず」とまをしき。かれここに天の鳥船の神を遣はして、八重事代主の神を徴し來て、問ひたまふ時に、その父の大神に語りて、「恐し。この國は天つ神の御子に獻りたまへ」といひて、その船を蹈み傾けて、天の逆手を青柴垣にうち成して、隱りたまひき。

- 出雲の國の伊耶佐の小濱(島根県出雲市付近の海岸。伊那佐の小濱とする伝えもある。日本書紀に五十田狹之小汀【いたさのをばま】)

- 浪の穗に逆に刺し立てて(波の高みに剣先を上にして立てて)

- 八重言代主の神(言語に現れる神霊。大事を決するのに神意を伺い、その神意が言語によって現れたことをこの神の言として伝える。八重は栄える意に冠する)

- 鳥の遊漁(鳥を狩すること)

- ~といひて、その船を蹈み傾けて、天の逆手を青柴垣にうち成して、隱りたまひき(神意を述べ終って、海を渡って来た乗物を傾けて、逆手を打って青い樹枝の垣に隠れた。逆手を打つは、手を下方に向けて打つことで呪術を行う時にする。青柴垣は神霊の座所。神霊が託宣をしてもとの神座に帰ったのである)

かれここにその大國主の神に問ひたまはく、「今汝が子事代主の神かく白しぬ。また白すべき子ありや」ととひたまひき。ここにまた白さく、「また我が子建御名方の神あり。これを除きては無し」と、かく白したまふほどに、その建御名方の神、千引の石を手末に擎げて來て、「誰そ我が國に來て、忍び忍びかく物言ふ。然らば力競べせむ。かれ我まづその御手を取らむ」といひき。かれその御手を取らしむれば、すなはち立氷に取り成し、また劒刃に取り成しつ。かれここに懼りて退き居り。ここにその建御名方の神の手を取らむと乞ひ歸して取れば、若葦を取るがごと、搤み批ぎて、投げ離ちたまひしかば、すなはち逃げ去にき。かれ追ひ往きて、科野の國の洲羽の海に迫め到りて、殺さむとしたまふ時に、建御名方の神白さく、「恐し、我をな殺したまひそ。この地を除きては、他し處に行かじ。また我が父大國主の神の命に違はじ。八重事代主の神の言に違はじ。この葦原の中つ國は、天つ神の御子の命のまにまに獻らむ」とまをしき。

- 建御名方の神(長野県諏訪郡諏訪神社上社の祭神。この神に関することは日本書紀に無い。挿入説話である)

- 千引の石(千人で引くような巨岩)

- かれ我まづその御手を取らむ(手のつかみ合いをするのである)

- 立氷に取り成し(立っている氷のように感ずる)

- 科野の國の洲羽の海(長野県の諏訪湖)

かれ更にまた還り來て、その大國主の神に問ひたまひしく、「汝が子ども事代主の神、建御名方の神二神は、天つ神の御子の命のまにまに違はじと白しぬ。かれ汝が心いかに」と問ひたまひき。ここに答へ白さく、「僕が子ども二神の白せるまにまに、僕も違はじ。この葦原の中つ國は、命のまにまに既に獻りぬ。ただ僕が住所は、天つ神の御子の天つ日繼知らしめさむ、富足る天の御巣の如、底つ石根に宮柱太しり、高天の原に氷木高しりて治めたまはば、僕は百足らず八十坰手に隱りて侍はむ。また僕が子ども百八十神は八重事代主の神を御尾前として仕へまつらば、違ふ神はあらじ」と、かく白して出雲の國の多藝志の小濱に、天の御舍を造りて、水戸の神の孫櫛八玉の神膳夫となりて、天つ御饗獻る時に、祷ぎ白して、櫛八玉の神鵜に化りて、海の底に入りて、底の埴[#ルビの「はこ」はママ]を咋ひあがり出でて、天の八十平瓮を作りて、海布の柄を鎌りて燧臼に作り、海蓴の柄を燧杵に作りて、火を鑽り出でてまをさく、「この我が燧れる火は、高天の原には、神産巣日御祖の命の富足る天の新巣の凝烟の八拳垂るまで燒き擧げ、地の下は、底つ石根に燒き凝して、㭳繩の千尋繩うち延へ、釣する海人が、口大の尾翼鱸さわさわに控きよせ騰げて、拆竹のとををとををに、天の眞魚咋獻る」とまをしき。かれ建御雷の神返りまゐ上りて、葦原の中つ國を言向け平しし状をまをしき。

- 富足る天の御巣の如(天皇がその位におつきになる尊い宮殿のように。神が宮殿造営を求めるのは託宣の定型の一である)

- 百足らず(枕詞)

- 八十坰手に隱りて侍はむ(多くある物のすみに隠れておりましょう)

- 御尾前(指導者)

- 多藝志の小濱(島根県出雲市の海岸)

- 天の御舍(宮殿。出雲大社のこと。その鎮座縁起)

- 膳夫(料理人)

- 天つ御饗(尊い御食事)

- 海の底に入りて、底の埴を咋ひあがり出でて(海底の土を清浄とし、それを取って祭具を作る)

- 天の八十平瓮(多数の平たい皿)

- 海布の柄を鎌りて燧臼に作り、海蓴の柄を燧杵に作りて、火を鑽り出でて(海藻の堅い部分を臼と杵とにして摩擦して火を作って)

- 富足る天の新巣の凝烟の八拳垂るまで燒き擧げ(富み栄える新築の家の煤のように長く垂れるほどに火を焚き)

- 㭳繩の千尋繩うち延へ(楮の長い縄を延ばして)

- 口大の尾翼鱸(口が大きく、尾ひれの大きい鱸)

- 拆竹のとををとををに(魚のたわむ形容。さき竹のは枕詞)

- 天の眞魚咋(尊い御馳走)