古事記現代語訳(4)黄泉の国での別れ

黄泉の国

伊邪那美命は、すでに黄泉の国の御殿に着いていました。

そこへ夫の伊邪那岐命が、遠くから妻を探して訪ねてきたのです。

伊邪那美命は急いで戸口へ出て迎えました。

伊邪那岐命は呼びかけます。

「愛しい妻よ。お前と一緒に作った国は、まだ完成していない。どうかもう一度戻ってきてくれ」

伊邪那美命は残念そうに答えました。

「もっと早く迎えに来てくださればよかったのに。私はすでに黄泉の国の食べ物を口にしてしまいました。ですから、本来ならもう戻ることはできません。しかし、あなたがわざわざ来てくださったのですから、なんとかして戻りたいと思います。これから黄泉の国の神々に相談してまいります。その間、決して私の姿をのぞかないでくださいね」

そう言って御殿の奥へ入りましたが、なかなか戻ってきません。

長く待たされていた伊邪那岐命は、ついに我慢ができなくなり、髪に挿していた湯津爪櫛(ゆつつまぐし)という神聖な櫛の歯を一本抜き、それに火を灯して、御殿の中を照らしながら奥へと進みました。

湯津爪櫛(ゆつつまぐし)とは、髮を左右に分けて耳の辺で輪にし、そこに挿した神聖な櫛のこと。この櫛は竹で作られ、魔よけとして、妻が夫に挿す風習がありました。

しかし、そこにいた伊邪那美命の姿は、すでに変わり果てていました。

体は腐り、悪臭が立ち込め、蛆が群がりゴロゴロと音がして、さらに頭や胸、腹、手足には、八種類もの恐ろしい雷神がまとわりついていたのです。

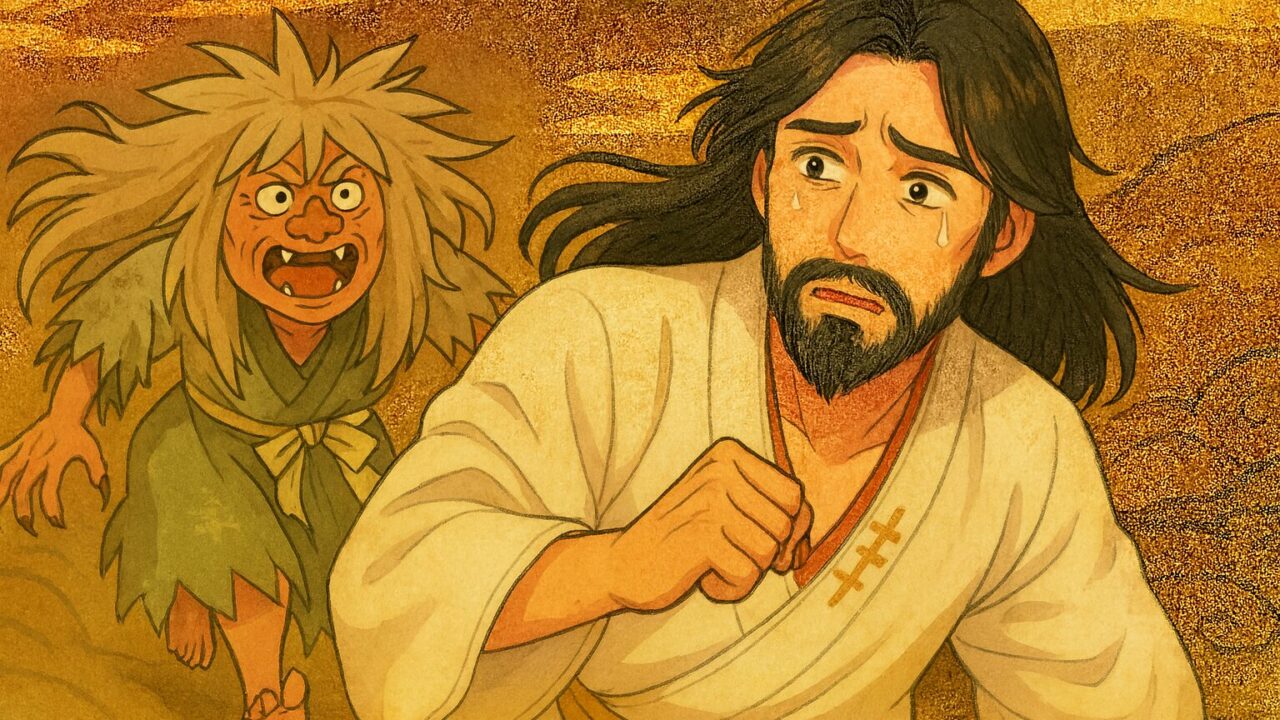

伊邪那岐命は驚き、恐ろしくなって逃げ出しました。

そのとき伊邪那美命は起き上がり、

「私があれほど見るなと言ったのに!あなた、私に恥をかかせましたね。なんてひどい人なんでしょう!」

と激しく怒り出し、黄泉醜女(よもつしこめ)という恐ろしい鬼女たちを追っ手として差し向けました。

伊邪那岐命は逃げながら、髪に挿していた魔よけの黒い蔓を抜いて投げました。蔓は、植物を輪にしたものです。

するとそこから葡萄が生え、醜女たちはそれを食べるのに夢中になりました。

その隙に伊邪那岐命は逃げましたが、再び追いつかれてしまいました。今度は右の鬢に差していた櫛の歯を投げると、そこから筍が生え、醜女たちは、またそれを食べ始めました。

しかし、伊邪那美命の体から生まれた雷神たちが、さらに黄泉の軍勢を率いて伊邪那岐命を追ってきました。

伊邪那岐命は剣を抜いて振り回しながら必死に逃げ、ようやく黄泉と現世の境にある黄泉比良坂(よもつひらさか)へとたどり着きました。

そこには桃の木がありました。

伊邪那岐命はその実を三つ取って投げつけると、雷神や鬼たちは驚いて逃げ去りました。

伊邪那岐命はその桃に向かって言いました。

「私を救ってくれたように、今度は葦原中国(あしはらのなかつくに)の人々が苦しむのを救ってやってくれ。」

こうして桃には「意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)」という神名が与えられたのです。

それでもなお伊邪那美命は追ってきました。そこで伊邪那岐命は、千引の岩という巨大な岩を動かし、坂の出入口をふさいでしまいました。

二神はその巨岩を挟んで最後の言葉を交わします。

伊邪那美命は叫びました。

「夫よ、私は、一日に千人を殺してみせましょう!」

伊邪那岐命は答えました。

「妻よ、ならば私は、一日に千五百の産屋を建ててみせよう!」

この誓いによって、人は一日に必ず千人が死に、千五百人が生まれるようになったのです。

こうして伊邪那美命は黄泉津大神(よもつおおかみ)と呼ばれるようになり、また伊邪那岐命に「追いついた(及んだ)」ことから、道反大神(ちがえしのおおかみ)・道返大神(ちしきのおおかみ)といった名でも祀られるようになりました。

さらに、黄泉の入口をふさいだ千引の岩そのものは、黄泉戸大神(よみどのおおかみ)と呼ばれています。

黄泉比良坂は、今の出雲国の伊賦夜坂(いぶやざか)だと伝えられています。

引用元:朝日新聞デジタル

引用元:朝日新聞デジタル伊賦夜坂は、現在の松江市東出雲町揖屋にあります。

黄泉比良坂には、実際に大きな岩があり、近くの揖夜(いや)神社には伊邪那美命が祀られています。

引用元:揖夜神社公式

引用元:揖夜神社公式古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

黄泉の国

ここに殿の縢戸より出で向へたまふ時に、伊耶那岐の命語らひて詔りたまひしく、「愛しき我が汝妹の命、吾と汝と作れる國、いまだ作り竟へずあれば、還りまさね」と詔りたまひき。ここに伊耶那美の命の答へたまはく、「悔しかも、速く來まさず。吾は黄泉戸喫しつ。然れども愛しき我が汝兄の命、入り來ませること恐し。かれ還りなむを。しまらく黄泉神と論はむ。我をな視たまひそ」と、かく白して、その殿内に還り入りませるほど、いと久しくて待ちかねたまひき。かれ左の御髻に刺させる湯津爪櫛の男柱一箇取り闕きて、一つ火燭して入り見たまふ時に、蛆たかれころろぎて、頭には大雷居り、胸には火の雷居り、腹には黒雷居り、陰には拆雷居り、左の手には若雷居り、右の手には土雷居り、左の足には鳴雷居り、右の足には伏雷居り、并はせて八くさの雷神成り居りき。

- 殿の縢戸(宮殿の閉してある戸。殿の騰戸【あがりど】とする伝えもある)

- 黄泉戸喫(黄泉の国の火で作った食物を食ったので黄泉の人となってしまった。同一の火による団結の思想である。)

- 湯津爪櫛(髮を左右に分けて耳の辺で輪にする。それにさした神聖な櫛。櫛は竹で作り。魔よけとして女が挿してくれる。)

- 蛆たかれころろぎて(蛆がわいてゴロゴロ鳴って。トロロギテとする伝えがあるが誤り)

ここに伊耶那岐の命、見畏みて逃げ還りたまふ時に、その妹伊耶那美の命、「吾に辱見せつ」と言ひて、すなはち黄泉醜女を遣して追はしめき。ここに伊耶那岐の命、黒御鬘を投げ棄てたまひしかば、すなはち蒲子生りき。こを摭ひ食む間に逃げ行でますを、なほ追ひしかば、またその右の御髻に刺させる湯津爪櫛を引き闕きて投げ棄てたまへば、すなはち笋生りき。こを拔き食む間に、逃げ行でましき。また後にはかの八くさの雷神に、千五百の黄泉軍を副へて追はしめき。ここに御佩の十拳の劒を拔きて、後手に振きつつ逃げ來ませるを、なほ追ひて黄泉比良坂の坂本に到る時に、その坂本なる桃の子三つをとりて持ち撃ちたまひしかば、悉に逃げ返りき。ここに伊耶那岐の命、桃の子に告りたまはく、「汝、吾を助けしがごと、葦原の中つ國にあらゆる現しき青人草の、苦き瀬に落ちて、患惚まむ時に助けてよ」とのりたまひて、意富加牟豆美の命といふ名を賜ひき。最後にその妹伊耶那美の命、身みづから追ひ來ましき。ここに千引の石をその黄泉比良坂に引き塞へて、その石を中に置きて、おのもおのも對き立たして、事戸を度す時に、伊耶那美の命のりたまはく、「愛しき我が汝兄の命、かくしたまはば、汝の國の人草、一日に千頭絞り殺さむ」とのりたまひき。ここに伊耶那岐の命、詔りたまはく、「愛しき我が汝妹の命、汝然したまはば、吾は一日に千五百の産屋を立てむ」とのりたまひき。ここを以ちて一日にかならず千人死に、一日にかならず千五百人なも生まるる。

- 黄泉醜女(黄泉の国の見にくい化け物の女)

- 黒御鬘(植物を輪にして魔よけとして髮の上にのせる)

- 蒲子(山葡萄)

- 笋(筍)

- 黄泉比良坂(黄泉の国の入口にある坂。黄泉の国に向って下る。墳墓の構造からきている)

- 青人草(現実にある人間)

- 事戸を度す時(日本書紀には「絶妻の誓」とある。言葉で戸を立てる。別れの言葉をいう)

かれその伊耶那美の命に號けて黄泉津大神といふ。またその追ひ及きしをもちて、道敷の大神ともいへり。またその黄泉の坂に塞れる石は、道反の大神ともいひ、塞へます黄泉戸の大神ともいふ。かれそのいはゆる黄泉比良坂は、今、出雲の國の伊賦夜坂といふ。

- 道敷の大神(道路を追いかける神)

- 伊賦夜坂(島根県八束郡)