古事記現代語訳(13)大国主命の国造り~少名毘古那神と大物主神

少名毘古那神と大国主命の国造り

ある日のこと。

大国主命が出雲の御大(みほ)の岬、現在の島根県松江市の美保関(みほのせき)にいらっしゃったとき、海の向こうから小さな小さな神さまが、舟に乗って近づいてこられました。

その舟は、ががいも(蔓芋)の鞘を割って作った小さな小さな舟で、着物は灯取虫、蛾の皮を丸ごと剥いだものでした。

大国主命がその神に「あなたはどなたですか」と尋ねても、小さな神は口を閉ざしたままでした。

大国主命がお供の神々に尋ねてみても、誰も知りませんでした。

そこにヒキガエルの多邇具久(たにぐく)が現れ、「きっと久延毘古(くえひこ)なら知っているでしょう」と教えてくれました。

久延毘古とは田んぼの中に立っている案山子のことで、歩くことこそできませんが、天下のことは、すべて知り尽くしている物知りな神なのです。案山子は古代から智恵の象徴とされていました。

さっそく尋ねてみると、久延毘古はこう答えました。

「あの方は神産巣日神(かみむすびのかみ)の御子で、少名毘古那神(すくなびこなのかみ)です」

大国主命は神産巣日神に尋ねてみました。

すると神は、

「確かにあれは私の子です。子どもの中でも、私の手の隙間からこぼれ落ちるほど小さな子です。大国主命よ、あなたは少名毘古那神と兄弟となり、この国を共に造り固めなさい」

とおおせになりました。

こうして大国主命と少名毘古那神は力を合わせ、国を造り、整えていきました。

『日本書紀』によれば、少名毘古那神は人間や家畜の病の治療法を定め、医療・穀物・酒造・温泉などあらゆる産業を導いたとされています。

有馬温泉の起源も、大国主命と少名毘古那神が薬草を探してたどり着いた際、三羽の烏が赤い湯で傷を癒したことを知り、この温泉の素晴らしい薬効に気づいたことに由来します。

『伊予風土記逸文』では、道後温泉の湯で大国主命の病を癒したとも語られています。

『伊豆風土記』にも、

「天孫降臨の前に、大己貴命(おおなむちのみこと)は、秋津の国(=地上世界)の人々が若くして亡くなることを哀れに思い、少彦名命に『薬として使う温泉のノウハウ』を授けた。そして伊豆の神の湯にこれを残された。この湯は普通のお湯ではなく、昼夜に二度激しく沸き立って噴き出す。その湯を桶に汲んで体を浸せば、あらゆる病が治った」と記されています。

この記述は、熱海温泉で最も古くから知られている源泉「大湯(おおゆ)」を指すものだと考えられています。

残念ながら大湯は、明治中頃から次第に減少し、1923年、大正12年に止まってしまいました、現在は5分ごとに人工的に湯を噴出させています、

そして、二人は実の兄弟のように仲が良く、播磨の国を旅していたとき、面白い我慢比べをして遊びました。

少名毘古那神は重いはに(粘土)(堲・はに)を担ぎ、大国主命はお手洗いを我慢して歩きました。

数日後、大国主命が我慢できずに笹の茂みにしゃがみ込んで用を足すと、少名毘古那神も「僕ももう無理だ」と粘土を放り投げて、二人で大笑いしました。

その粘土が丘となり「堲岡(はにおか)」と呼ばれ、大国主命が用を足した場所にあった笹が跳ね返って着物を汚したため、その地は「波自賀村(はじかのむら)」と呼ばれるようになったのです。

現在の兵庫県神崎郡市川町屋形。標高507.8メートルの初鹿野山(はしかのやま)という山があります。

そんな少名毘古那神でしたが、突然、海の彼方の常世国へ渡り、姿を消してしまいました。

常世国とは 「海のはるか彼方」に存在するとされている理想郷で、不老不死の国 そして祖霊が集まる異郷のことです。

常世国に行くということは、天国に行ったことを現す概念だともされています。

薬の街である大阪市中央区道修町にある「少彦名神社(神農さん)」は、この少名毘古那神と、医療と農耕の知識を古代中国の人々に広めた三皇五帝の一人、神農炎帝(しんのうえんてい)を祀っています。

大物主神と大国主命の国造り

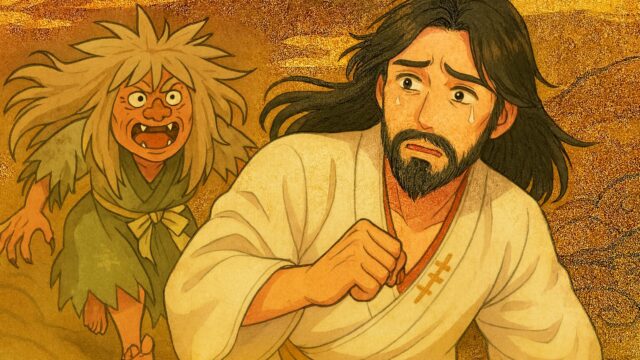

大国主命は、少名毘古那神が常世国に渡った後、思い悩んで、こうおっしゃいました。

「私一人きりでは、思いどおりにこの国を造り、固めていくことはできない。いったい誰と力を合わせればよいのだろうか」

そのとき、不思議なことに、海上一面がきらきらと光り輝き、その光の中から一柱の神様が近づいてこられました。

その神様は大国主命に向かって、こうお告げになりました。

「私を手厚く祀ってくれるのなら、お前と一緒にこの国を造り固めてやろう。というより、そうしなければ、この国を治めることは難しいだろうな」

大国主命が「それでは、どのようにお祀りすればよいのでしょうか」とお尋ねになると、神さまは答えました。

「私を大和の国の東方の、青い山の上に祀るがよい」

この御諸山(みもろやま)に鎮まる神様こそ、大物主神であります。

大物主神は、奈良県桜井市の大神神社にお祀りされている神様です。

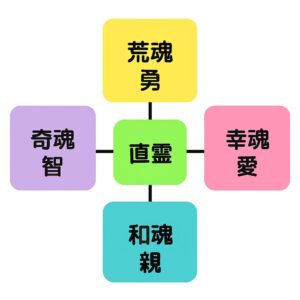

『日本書紀』によれば、大物主神は大国主命の「幸魂(さちみたま)」と「奇魂(くしみたま)」であると記されています。

神の霊魂には四つの働きがあるとされ、

荒魂(あらみたま)は勇ましく積極的な側面、和魂(にぎみたま)は穏やかで調和的な側面、幸魂は人々に幸福や豊かさを授ける働き、奇魂は霊妙な力や奇跡をもたらす働きだててかとされています。

こうして大国主命は大物主神を祀り、その加護を得て、共に国造りを進めていかれました。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

少名毘古那の神

かれ大國主の神、出雲の御大の御前にいます時に、波の穗より、天の羅摩の船に乘りて、鵝の皮を内剥ぎに剥ぎて衣服にして、歸り來る神あり。ここにその名を問はせども答へず、また所從の神たちに問はせども、みな知らずと白しき。ここに多邇具久白して言さく、「こは久延毘古ぞかならず知りたらむ」と白ししかば、すなはち久延毘古を召して問ひたまふ時に答へて白さく、「こは神産巣日の神の御子少名毘古那の神なり」と白しき。かれここに神産巣日御祖の命に白し上げしかば、「こは實に我が子なり。子の中に、我が手俣より漏きし子なり。かれ汝葦原色許男の命と兄弟となりて、その國作り堅めよ」とのりたまひき。かれそれより、大穴牟遲と少名毘古那と二柱の神相並びて、この國作り堅めたまひき。然ありて後には、その少名毘古那の神は、常世の國に度りましき。かれその少名毘古那の神を顯し白しし、いはゆる久延毘古は、今には山田の曾富騰といふものなり。この神は、足はあるかねども、天の下の事を盡に知れる神なり。

- 出雲の御大の御前(島根県八束郡美保の岬)

- 波の穗(波の高みに乗って)

- 天の羅摩の船(カガミはガガイモ科の蔓草。ガガイモ。その果実は莢【さや】であり、割れると白い毛のある果実が飛ぶ。それをもとにした神話)

- 鵝の皮を内剥ぎに剥ぎて(蛾の皮をそっくり剥いで)

- 多邇具久(ひきがえる。谷潜りの義)

- 久延毘古(かかし。こわれた男の義)

- 常世の國(海外の国)

- 曾富騰(かかしに同じ)

御諸の山の神

ここに大國主の神愁へて告りたまはく、「吾獨して、如何かもよくこの國をえ作らむ。いづれの神とともに、吾はよくこの國を相作らむ」とのりたまひき。この時に海を光らして依り來る神あり。その神の言りたまはく、「我が前をよく治めば、吾よくともどもに相作り成さむ。もし然あらずは、國成り難けむ」とのりたまひき。ここに大國主の神まをしたまはく、「然らば治めまつらむ状はいかに」とまをしたまひしかば答へてのりたまはく、「吾をば倭の青垣の東の山の上に齋きまつれ」とのりたまひき。こは御諸の山の上にます神なり。

- 我が前をよく治めば(わたしをよく祀ったなら。神が現れていう時のきまった詞)

- 倭の青垣の東の山の上に齋きまつれ(大和の国の東方の青い山の上に祀れ)

- 御諸の山の上にます神(奈良県磯城郡三輪山の大神神社の神。その神社の起原神話)