古事記現代語訳(26)沙本毘古王の謀反

垂仁天皇の誕生

第十一代、垂仁(すいにん)天皇、伊久米伊理毘古伊佐知命(いくめいりびこいさちのみこと)は、大和の師木の玉垣の宮において天下をお治めになりました。

師木の玉垣の宮は、現在の奈良県桜井市穴師(あなし)周辺だとされています。『日本書紀』には、纏向珠城宮(まきむくのたまきのみや)と記しています。

近くには、穴師坐兵主神社(あなしにますひょうずじんじゃ)が鎮座しています。

摂社に、野見宿禰を御祭神とする相撲神社があります。垂仁天皇の御代、当麻蹴速(たいまのけはや)と出雲の野見宿禰(のみのすくね)が相撲を取った場所で、お互いに足の蹴り合いになり、野見宿禰が勝ちました。ここは、天覧相撲発祥の地です。

引用元:相撲神社

引用元:相撲神社天皇は沙本毘古王(さほびこのみこ)の妹、沙本毘売命(さほひめのみこと)を皇后にされましたが、これが、のちに大きな悲劇を招くこととなります。

沙本毘古王の謀反計画と失敗

あるとき、沙本毘古王は妹に向かって問いかけました。

「おまえは、夫と兄とでは、どちらが大切か?」

皇后は、その場の成り行きで「お兄さまのほうが大切です」と答えてしまいました。

すると王は鋭利な八塩折の紐小刀を渡して、「本当に俺を大切に思うのなら、天皇がお休みの時にこれで刺し殺せ。そして俺たち兄妹で天下を治めようではないか」と迫りました。

八塩折の紐小刀とは、何度も繰り返して鍛錬した鋭利な紐刀のこと。八岐大蛇を酔わせたのは「八塩折の酒」ですが、水の代わりにお酒で何度も醸造したお酒のことで、甘くて強いお酒ができあがります。

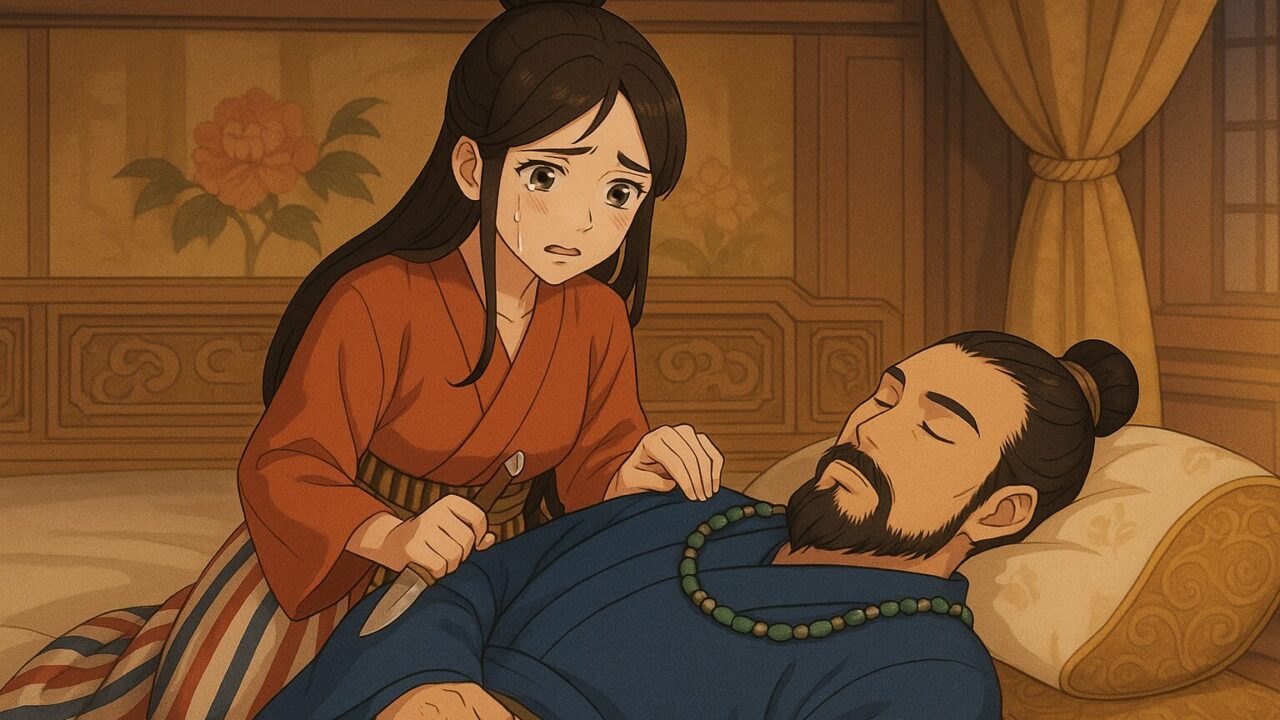

垂仁天皇はこの謀反をご存じなく、ある夜、皇后の膝を枕に安らかにお眠りになっていました。

皇后はそのとき短刀を抜き、三度まで天皇の首に振り下ろそうとしましたが、夫を愛しく思う気持ちが勝り、殺めることができず、涙を流して手を止めました。

その涙が天皇の顔に落ち、天皇は目を覚まされました。

「不思議な夢を見た。佐保の方からにわか雨が降り、私の顔を濡らした。そして錦色の小蛇が首に巻きついてきた。これは何の兆しだろうか?」

奈良県添上郡の佐保村は兄弟の出身地。現在は奈良市で、佐保川、佐保台という地名として残っています。

小蛇は、小刀の紐だったようです。

皇后は隠しきれず、兄の企みをすべて打ち明けました。

天皇は「危うく命を落とすところであった」と驚き、軍を起こして沙本毘古王を討たせました。

沙本毘古王は稲束を積んで砦を築き、籠城して抗いました。

このとき皇后は、兄を思う心から、裏門より砦に駆け込みました。

しかし天皇は、すでに三年も愛情をそそぎ、しかも自分の子を身ごもっていた皇后を、深くお憐れみになり、攻撃を控えるよう命じました。

沙本毘売命の死と本牟智和気御子の誕生

やがて皇后は砦の中で皇子を出産し、「もしこの御子を天皇の御子としてお認めくださるのなら、どうぞお育てください」と城外へ差し出しました。

天皇は御子だけではなく、皇后も一緒に奪還したいと考え、屈強な兵に「子を受け取るときに、母も捕えて連れ出せ」と命じました。

だが皇后はすでにその策を見抜いており、髪を剃ってその髪で頭を覆い、玉の腕輪の緒を腐らせ、衣も酒で朽ちさせていました。

兵が髪を掴めば髪が抜け落ち、腕を掴めば腕輪の緒が切れ、衣を引けばボロボロに破れ、ついに皇后を取り逃がしてしまいました。

御子のみが助けられ、皇后は砦に残りました。

天皇は「髪も緒も衣も頼りにならぬ」と嘆き、玉の腕輪を作った玉作部を罰して、彼の領地を没収しました。

そのため、「ところを得ない玉作り」という諺があります。この諺の意味は、玉作りは、土地を持たないということのようです。

その後、天皇は皇后に使いを送り、「子供の名前は母がつけるものだ。この御子の名は何とするべきか?」と問いました。

皇后は、「炎の中でお生まれになりましたので、本牟智和気御子(ほむちわけのみこ)とお名付けください」と答えました。ほむちとは、「火」を意味する「ほ」に尊称の「むち」を加えた語です。

さらに、「年長と若手の乳母を置き、養育役を定めてお育てください」とも申し上げました。

天皇が「では、俺の衣の紐は誰が結ぶのだ?」と問うと、皇后は「丹波比古多多須美知能宇斯王(たにはのひこたたすみちのうしのおう)の娘、兄比売(えひめ)と弟比売(おとひめ)の姉妹をお召しください」と答えました。

「俺の衣の紐は誰が結ぶのか」と、天皇が皇后に聞きますが、これは、当時、夫の衣の紐は、妻が結ぶという風習があったためです。

やがて天皇は軍を進め、ついに沙本毘古王を討ち果たしました。皇后もまた、炎の中に自ら身を投じて果てられました。

奈良市法蓮町の狭岡神社には、狭穂姫伝承の鏡池があります。ここは、沙本兄妹の実家があった場所で、毘売が鏡代わりにこの池を遣っていたという伝承が残っています。

狭岡神社から徒歩圏内に、少名毘古那神常陸(ひたち)神社があり、境内に佐保姫大神を祀る可愛い祠があります。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

四.垂仁天皇

沙本毘古の反乱

この天皇、沙本毘賣を后としたまひし時に、沙本毘賣の命の兄、沙本毘古の王、その同母妹に問ひて曰はく、「夫と兄とはいづれか愛しき」と問ひしかば、答へて曰はく「兄を愛しとおもふ」と答へたまひき。ここに沙本毘古の王、謀りて曰はく、「汝まことに我を愛しと思ほさば、吾と汝と天の下治らさむとす」といひて、すなはち八鹽折の紐小刀を作りて、その妹に授けて曰はく、「この小刀もちて、天皇の寢したまふを刺し殺せまつれ」といふ。かれ天皇、その謀を知らしめさずて、その后の御膝を枕きて、御寢したまひき。ここにその后、紐小刀もちて、その天皇の御頸を刺しまつらむとして、三度擧りたまひしかども、哀しとおもふ情にえ忍へずして、御頸をえ刺しまつらずて、泣く涙、御面に落ち溢れき。天皇驚き起ちたまひて、その后に問ひてのりたまはく、「吾は異しき夢を見つ。沙本の方より、暴雨の零り來て、急に吾が面を沾しつ。また錦色の小蛇、我が頸に纏はりつ。かかる夢は、こは何の表にあらむ」とのりたまひき。ここにその后、爭ふべくもあらじとおもほして、すなはち天皇に白して言さく、「妾が兄沙本毘古の王、妾に、夫と兄とはいづれか愛しきと問ひき。ここにえ面勝たずて、かれ妾、兄を愛しとおもふと答へ曰へば、ここに妾に誂へて曰はく、吾と汝と天の下を治らさむ。かれ天皇を殺せまつれといひて、八鹽折の紐小刀を作りて妾に授けつ。ここを以ちて御頸を刺しまつらむとして、三度擧りしかども、哀しとおもふ情忽に起りて、頸をえ刺しまつらずて、泣く涙の落ちて、御面を沾らしつ。かならずこの表にあらむ」とまをしたまひき。

- 八鹽折の紐小刀(色濃く染めた紐のついている小刀。この紐、下の錦色の小蛇というのに関係がある)

- 沙本(奈良市佐保。佐本毘古の王の居所)

ここに天皇詔りたまはく、「吾はほとほとに欺かえつるかも」とのりたまひて、軍を興して、沙本毘古の王を撃ちたまふ時に、その王稻城を作りて、待ち戰ひき。この時沙本毘賣の命、その兄にえ忍へずして、後つ門より逃れ出でて、その稻城に納りましき。

この時にその后姙みましき。ここに天皇、その后の、懷姙みませるに忍へず、また愛重みたまへることも、三年になりにければ、その軍を廻して急けくも攻めたまはざりき。かく逗留る間に、その姙める御子既に産れましぬ。かれその御子を出して、稻城の外に置きまつりて、天皇に白さしめたまはく、「もしこの御子を、天皇の御子と思ほしめさば、治めたまふべし」とまをしたまひき。ここに天皇詔りたまはく、「その兄を怨ひたまへども、なほその后を愛しとおもふにえ忍へず」とのりたまひて、后を得むとおもふ心ましき。ここを以ちて軍士の中に力士の輕捷きを選り聚へて、宣りたまはくは、「その御子を取らむ時に、その母王をも掠ひ取れ。御髮にもあれ、御手にもあれ、取り獲むまにまに、掬みて控き出でよ」とのりたまひき。ここにその后、あらかじめその御心を知りたまひて、悉にその髮を剃りて、その髮もちてその頭を覆ひ、また玉の緒を腐して、御手に三重纏かし、また酒もちて御衣を腐して、全き衣のごと服せり。かく設け備へて、その御子を抱きて、城の外にさし出でたまひき。ここにその力士ども、その御子を取りまつりて、すなはちその御祖を握りまつらむとす。ここにその御髮を握れば、御髮おのづから落ち、その御手を握れば、玉の緒また絶え、その御衣を握れば、御衣すなはち破れつ。ここを以ちてその御子を取り獲て、その御祖をばえとりまつらざりき。かれその軍士ども、還り來て、奏して言さく、「御髮おのづから落ち、御衣破れ易く、御手に纏かせる玉の緒もすなはち絶えぬ。かれ御祖を獲まつらず、御子を取り得まつりき」とまをす。ここに天皇悔い恨みたまひて、玉作りし人どもを惡まして、その地をみな奪りたまひき。かれ諺に、地得ぬ玉作りといふなり。

- 吾はほとほとに欺かえつるかも(危なく騙される所だった。ホトホトニは、ほとんど)

- 稻城(稲を積んだ城。俵を積んだのだろう)

- 掠ひ取れ(かすめ取れ)

- 地得ぬ玉作り(玉作りは、土地を持たないという諺のもとだという)

また天皇、その后に命詔したまはく、「およそ子の名は、かならず母の名づくるを、この子の御名を、何とかいはむ」と詔りたまひき。ここに答へて白さく、「今火の稻城を燒く時に、火中に生れましつ。かれその御名は、本牟智和氣の御子とまをすべし」とまをしたまひき。また命詔したまはく「いかにして日足しまつらむ」とのりたまへば、答へて白さく、「御母を取り、大湯坐、若湯坐を定めて、日足しまつるべし」とまをしたまひき。かれその后のまをしたまひしまにまに、日足しまつりき。またその后に問ひたまはく、「汝の堅めし瑞の小佩は、誰かも解かむ」とのりたまひしかば、答へて白さく、「旦波の比古多多須美智能宇斯の王が女、名は兄比賣弟比賣、この二柱の女王、淨き公民にませば、使ひたまふべし」とまをしたまひき。然ありて遂にその沙本比古の王を殺りたまへるに、その同母妹も從ひたまひき。

- 本牟智和氣(ホが火を意味し、ムチは尊称、ワケは若い御方の義の名)

- いかにして日足しまつらむ(日を足して成育させる)

- 大湯坐、若湯坐(赤子の湯を使う人。その主な役と若い方の役)

- 汝の堅めし瑞の小佩は、誰かも解かむ(妻が男の衣の紐を結ぶ風習による。ミヅは美称。生気のある意)