古事記現代語訳(11)根之堅洲国での須佐之男命からの試練

須佐之男命からの試練

大国主命は、母の助言に従って、須佐之男命のお住まいになる地下にある根之堅洲国(ねのかたすくに)へ向かわれました。

根之堅洲国は、「木の国(紀伊国)」にある木の根と繋がっているとされています。

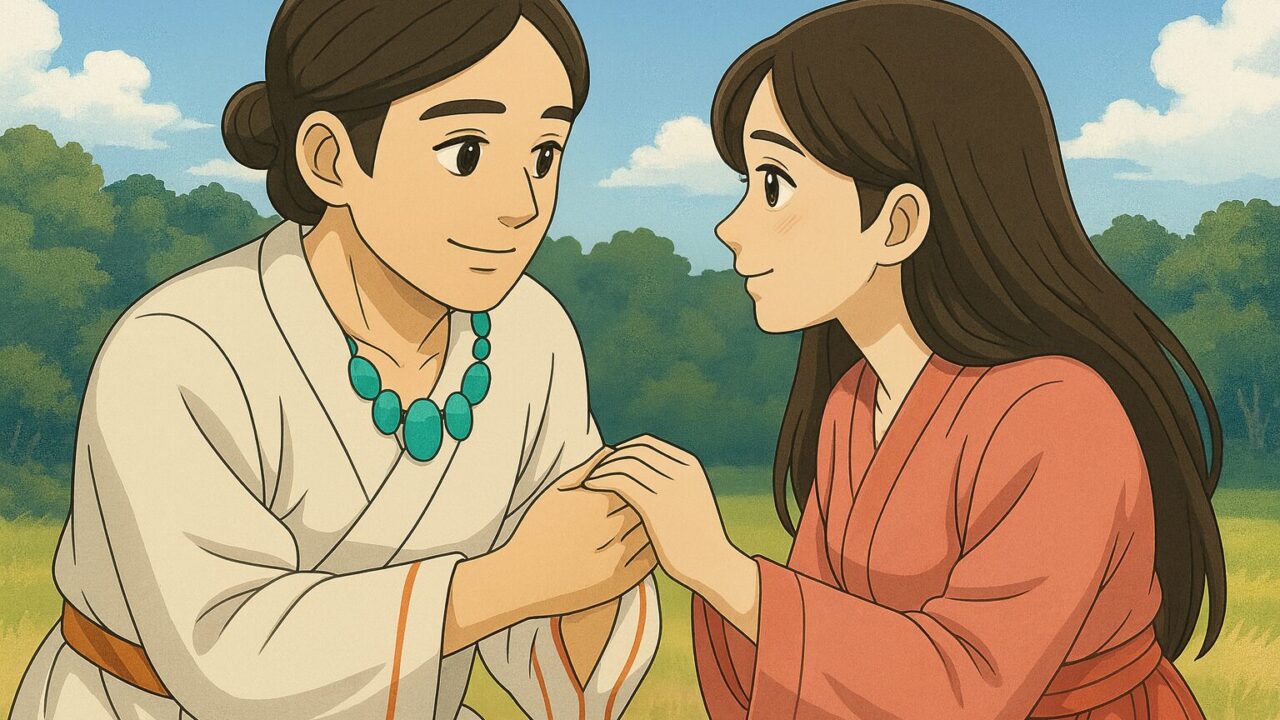

そこへ出迎えにきたのが、須佐之男命の娘の須勢理比売(すせりひめ)でした。

彼女は大国主命をご覧になると、「お父さま、立派な神さまがいらっしゃいましたよ!」と父に告げました。

須佐之男命は「こいつは葦原色許男命(あしはらしこをのみこと)だな」と言って迎え入れました。

ちなみに日本書紀では「葦原醜男」となっています。醜男には、強く、たくましい男性という意味もあったため、今でいう「ルックスの冴えない男性」という意味ではないのかもしれません。

しかし、須佐之男命は、娘が大国主命のことを大層慕っていることが気に入らなかったのか、試練を与えて困らせてやろうと考えました。

その晩、大国主命を室(むろ)の中で休ませました。その中には大小の蛇がうようよと集まっていました。

古代の建築にはムロ型とス型がありました。ムロ型は穴を掘って屋根を被せた形のもので、湿気の多い土地では虫が出ることがよくありました。ス型は、建物に足をつけて高く作るタイプです。ムロ型は次第に作られなくなっていきました。

ところが須勢理比売は、自分の領巾(ひれ)をこっそり大国主命に渡し、「もし蛇が襲ってきたら、この領巾を三度振って追い払ってください」と伝えました。

領巾(ひれ)とは、女性が身体に纏う白い織物のことです。これを振ることによって、なんらかの威力が生じると信じられていました。

大国主命は言われたとおりにすると、蛇はひとりでにいなくなり、安らかに夜を過ごすことができました。

次の晩は、ムカデと蜂の室に入れられましたが、姫がまた領巾を渡して、同じように助けてくれました。

大国主命はぐっすり眠ることができ、無事に朝を迎えました。

次に、須佐之男命は、射ると鳴り響く鏑矢を、草がぼうぼうに伸びた広い野原に射て、「あの矢を拾って来い」と命じました。

大国主命が草を分けて進んでいくと、須佐之男命は突然、野に火を放ち、炎が大国主命を囲みました。

逃げ場を失った大国主命が困っていると、一匹の鼠が現れ、「内はほらほら、外はすぶすぶ」と告げました。

そこで地面を踏んで割ってみると、穴が開いたので、大国主命はその中に身を隠しました。

火が燃え過ぎるのを待つ間に、鼠が鏑矢をくわえて持ってきてくれました。

「内はほらほら、外はすぶすぶ」とは、入口は狭いけれど、内部は空洞で広いという意味だったのです。

羽根の部分は子鼠に食べられてなくなっていましたが、矢自体は確かに残っていました。

可愛そうな須勢理比売は、てっきり大国主命は焼け死んだと思い、葬具を持って泣きながら野にやってきました。

須佐之男命も今度こそ死んだのではないかと見にきました。

ところが大国主命は、矢を手にして現れ、二人を驚かせました。

しかし 須佐之男命は これでもまだ諦めません。

さらに須佐之男命は、大国主命を柱がいつくつかある広間に呼び入れ、横になりながら「俺の頭のしらみを取れ」と命じました。

髪を分けてみると、中には無数のムカデがいました。

困り果てた大国主命に、須勢理比売が、椋の実と赤土を渡しました。

大国主命は椋の実を噛み砕き、赤土を混ぜて吐き出し、さも自分がムカデを噛み砕いたかのように見せました。

須佐之男命は「これは感心だ」と言い、そのまま眠り込みました。

駆け落ち

大国主命は、このままぐずぐずしていると命が危ないと考え、熟睡している須佐之男命の長い髪を四方の垂木に結びつけ、戸口を五百引(いほびき)の石という巨大な大岩で塞ぎました。

そして須佐之男命の生大刀(いくたち)・生弓矢(いくゆみや)・天の沼琴(あめのぬごと)を奪い、須勢理比売を背負って逃げ出しました。

生大刀と生弓矢とは、生命を感じさせる大きな刀と弓矢、天の沼琴は立派な琴という意味です。

ところが琴が木に触れて大きな音を立て、須佐之男命が目を覚ましました。立ち上がろうとすると、髪が垂木に結ばれていたため、広間ごと倒れてしまいました。

その間に大国主命と須勢理比売はできるだけ遠くへ逃げのびました。

須佐之男命は興奮しながら、黄泉比良坂まで追ってきて大声で叫びました。

「おい!小僧!その太刀と弓矢を使い、八十神どもを山の坂や川の瀬に追い伏せ、討ち払え。そして国を治める神、大国主となり、俺の娘の須勢理比売を正妻として、宇迦能山の麓に大空高くそびえ立つ宮殿を建てよ!」

大国主命はその言葉に従い、須佐之男命の武具で八十神を討ち払い、国を治め始めました。

須勢理比売は正妻となり、二人は宇迦能山の麓に宮を構えてともに暮らしました。

引用元:flickr

引用元:flickr黄泉比良坂は、黄泉の国と現世の境目にあり、島根県松江市東出雲町揖屋だとされています。

宇迦の山とは現在の出雲大社の背後に位置する山脈一帯のこと。大社の神体山とされており、神聖な禁足地として古来から入山が禁じられています。「宇迦」とは穀物を意味する古語だとされています。

現在は、八雲山(やくもやま)と呼んでいます。

八上比売の失恋

その後、八上比売が子どもを連れて訪ねてきましたが、正妻の須勢理比売を恐れ、その子を木の股に挟んで去りました。

この子は木俣神と呼ばれています。

これから大国主命は、四方を平定しながら、ますます国を広げていかれたのです。

奈良市の春日大社の末社である「夫婦大国社」は、大国主命と正妻の須勢理比売を祀る神社で、縁結びや夫婦円満のご利益があるとされています。ここの絵馬は須勢理比売の象徴である杓子の形をしています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

根の堅州国

かれ詔命のまにまにして須佐の男の命の御所に參ゐ到りしかば、その女須勢理毘賣出で見て、目合して婚ひまして、還り入りてその父に白して言さく、「いと麗しき神來ましつ」とまをしき。ここにその大神出で見て、「こは葦原色許男の命といふぞ」とのりたまひて、すなはち喚び入れて、その蛇の室に寢しめたまひき。ここにその妻須勢理毘賣の命、蛇のひれをその夫に授けて、「その蛇咋はむとせば、このひれを三たび擧りて打ち撥ひたまへ」とまをしたまひき。かれ教のごとせしかば、蛇おのづから靜まりぬ。かれ平く寢て出でましき。また來る日の夜は、呉公と蜂との室に入れたまひしを、また呉公蜂のひれを授けて、先のごと教へしかば、平く出でたまひき。また鳴鏑を大野の中に射入れて、その矢を採らしめたまひき。かれその野に入りましし時に、すなはち火もちてその野を燒き廻らしつ。ここに出づる所を知らざる間に、鼠來ていはく、「内はほらほら、外はすぶすぶ」と、かく言ひければ、其處を踏みしかば、落ち隱り入りし間に、火は燒け過ぎき。ここにその鼠、その鳴鏑を咋ひて出で來て奉りき。その矢の羽は、その鼠の子どもみな喫ひたりき。

- 目合して(互に見合うこと)

- 室(古代建築にはムロ型とス型とある。ムロは穴を掘って屋根をかぶせた形のもので湿気の多い地では虫がつくことが多い。スは足をつけて高く作る。どちらも原住地での習俗を移したものだろうが、ムロ型は亡びた)

- 蛇のひれ(蛇を支配する力のあるヒレ。ヒレは、白い織物で女子が首にかける。これを振ることによって威力が発生する。次のヒレも同じ。)

- 鳴鏑(射ると鳴り響くように作った矢)

- 内はほらほら、外はすぶすぶ(入口は狭いが内部は広い。古墳の跡だろうという)

ここにその妻須世理毘賣は、喪つ具を持ちて哭きつつ來まし、その父の大神は、すでに死せぬと思ほして、その野に出でたたしき。ここにその矢を持ちて奉りし時に、家に率て入りて、八田間の大室に喚び入れて、その頭の虱を取らしめたまひき。かれその頭を見れば、呉公多にあり。ここにその妻、椋の木の實と赤土とを取りて、その夫に授けつ。かれその木の實を咋ひ破り、赤土を含みて唾き出だしたまへば、その大神、呉公を咋ひ破りて唾き出だすとおもほして、心に愛しとおもほして寢したまひき。ここにその神の髮を握りて、その室の椽ごとに結ひ著けて、五百引の石を、その室の戸に取り塞へて、その妻須世理毘賣を負ひて、すなはちその大神の生大刀と生弓矢またその天の沼琴を取り持ちて、逃げ出でます時に、その天の沼琴樹に拂れて地動鳴みき。かれその寢したまへりし大神、聞き驚かして、その室を引き仆したまひき。然れども椽に結へる髮を解かす間に遠く逃げたまひき。かれここに黄泉比良坂に追ひ至りまして、遙に望けて、大穴牟遲の神を呼ばひてのりたまはく、「その汝が持てる生大刀生弓矢もちて汝が庶兄弟をば、坂の御尾に追ひ伏せ、また河の瀬に追ひ撥ひて、おれ大國主の神となり、また宇都志國玉の神となりて、その我が女須世理毘賣を嫡妻として、宇迦の山の山本に、底津石根に宮柱太しり、高天の原に氷椽高しりて居れ。この奴」とのりたまひき。かれその大刀弓を持ちて、その八十神を追ひ避くる時に、坂の御尾ごとに追ひ伏せ、河の瀬ごとに追ひ撥ひて國作り始めたまひき。

- 喪つ具(葬式の道具)

- 八田間の大室(柱間の数の多い大きな室)

- 五百引の石(五百人で引くほどの巨石)

- 生大刀と生弓矢(生命が感じられる大刀弓矢)

- 天の沼琴(美しい立派な琴)

- おれ(親愛の第二人称)

- 宇都志國玉の神(現実にある国土の神霊)

- 宇迦の山(島根県出雲市出雲大社の東北の御埼山)

- 底津石根に宮柱太しり、高天の原に氷椽高しりて(壮大な宮殿建築をする意の常用句。地底の石に柱をしっかと建て、空中に高く千木をあげて作る。ヒギ、チギともいう。屋上に交叉して突出している材。今では神社建築に見られる)

- 國作り始めたまひき(国土経営をはじめた)

かれその八上比賣は先の期のごとみとあたはしつ。かれその八上比賣は、率て來ましつれども、その嫡妻須世理毘賣を畏みて、その生める子をば、木の俣に刺し挾みて返りましき。かれその子に名づけて木の俣の神といふ、またの名は御井の神といふ。

- みとあたはしつ(婚姻した)