古事記現代語訳(24)三輪山の大物主の祟り

三輪山の大物主大神の祟り

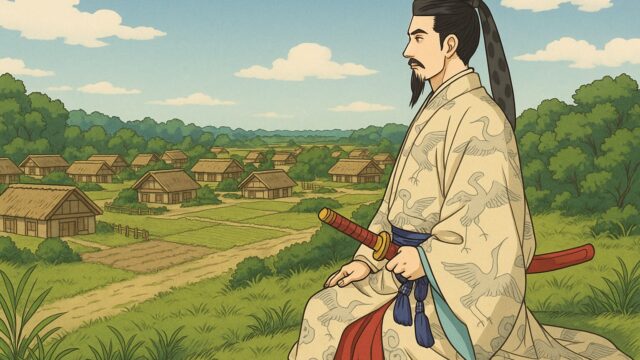

御真木入日子印恵命(みまきいりひこいにえのみこと)、第十代・崇神(すじん)天皇は、大和の師木(しき)の水垣の宮において天下をお治めになりました。

師木の水垣の宮は、奈良県桜井市金屋だとされ、志貴御縣坐神社(しきみあがたにますじんじゃ)の境内に、「崇神天皇磯城瑞籬宮(みずかきのみや)跡」の石碑があります。

この御代には、流行り病が蔓延し、人々は絶え果てようとしていました。

崇神天皇は深く憂慮され、身を清めて神さまに祈り、床に就いたところ、夢に三輪山の大物主神が現れてこう告げられました。

「この疫病は私の祟りによるものだ。意富多多泥古(おおたたねこ)という者に私を手厚く祀らせれば、祟りは鎮まり、国も安らかになるであろう」

天皇は急いで使者を四方に走らせ、やがて河内の美努(みの)の里で意富多多泥古という男性を見つけ出し、宮中に呼びました。

河内の美努(みの)の里は、大阪府八尾市上之島付近とされています。

一方、日本書紀では、大田田根子(おおたたねこ)のいた場所は茅渟県陶邑(ちぬのあがたすえむら)としています。こちらは、堺市を中心とした陶邑窯跡群(すえむらかまあとぐん)辺りになります。

しかしどちらも、現在の堺市中区の陶荒田神社の付近をさしているのではないかと考えられています。

引用元:山紫水明の日本

引用元:山紫水明の日本天皇が「あなたは誰の子か?」と尋ねると、意富多多泥古はこう答えました。

「私は大物主神の血を継ぐ建甕槌命(たけみかづちのみこと)の子でございます。陶津耳命(すえつみみのみこと)の娘、活玉依比売(いくたまよりひめ)が大物主大神と結ばれ、その4代目の子孫として生まれたのが私でございます。」

一方、日本書紀では、大物主神の息子となっています。

三輪山の名前の由来

その昔、大変美しい活玉依比売のもとへ、夜な夜な立派な姿の若者が訪ねてきました。

やがて姫は身ごもりましたが、男は明け方には忽然と姿を消し、それがどこの誰ともわからぬままでした。

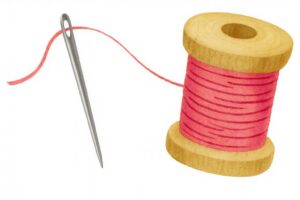

親は不審に思い、ある夜、娘に「赤土を床に散らし、麻糸を通した針を訪ねてきた男の着物の裾に刺すように」と命じました。

翌朝、糸は戸口の鍵穴を抜け、外へと続いており、残った麻糸はたった三巻きだけでした。その糸をたどると三輪山の社へと至り、男の正体が大物主神だとわかったのです。その子孫が、意富多多泥古ということです。

麻糸が三巻きだけ残っていたことが、三輪山の名前の由来となっています。この意富多多泥古は、神(みわ)の君と鴨の君の祖先です。

彼が見つかったことを崇神天皇は大いに喜び、この意富多多泥古を三輪山の神主とし、大物主大神を丁重にお祀りさせました。

さらに、伊迦賀色許男命(いかがしこおのみこと)に命じて、祭祀に用いる器をたくさん作らせ、天つ神から国つ神に至るまでに、ことごとくお供え物を奉りました。

宇陀の墨坂神には赤い盾と赤い矛をお供えし、大坂の神には黒い盾と黒い矛をお供えしました。また、坂と河の神にも、残すことなくすべてに供物を奉りました。

「宇陀の墨坂神」は、宇陀市榛原萩原に鎮座する「墨坂神社」、「大坂の神」は、奈良県香芝市逢坂の「大坂山口神社」だとされています。

引用元:なら旅ネット

引用元:なら旅ネット 引用元:香芝市公式

引用元:香芝市公式神に武器を奉ることで、魔物が入るのを防ごうとしています。

崇神天皇は、流行り病を終息させるために、全国の神々を祀る神社の制度を整えさせました。

疫病の終息

その結果、たちまち疫病は鎮まり、国は平安を取り戻しました。

崇神天皇にはお子さまが十二人ありましたが、その中で皇女の豊鍬入日売命(とよすきいりひめ)は、初めて伊勢に天照大御神を祀り、これが斎宮(さいぐう)の始まりとなりました。

このようにして、大物主神の祟りは鎮まり、崇神天皇の御代は安泰を迎えたのです。

崇神天皇以降の天皇は、実在したのではないかという説が有力です。

斎宮とは、天皇に代わって伊勢神宮に仕える未婚の皇女(内親王または女王)で、独身時代の黒田清子さんのような職業です。

豊鍬入日売命は、邪馬台国の女王卑弥呼の後継者、台与(とよ)だという説があります。

また、皇子・倭日子命の葬儀では、人垣、つまり、殉葬の風習が行われたとも伝えられています。

さらに伝承によれば、意富多多泥古の祖先にまつわる出来事として、大物主神が赤い矢に姿を変えて乙女のもとに通い、子をもうけたと伝えられています。

倭迹迹日百襲姫命

『日本書紀』では、夢で大物主大神の声を聞いたのは、崇神天皇ではなく、その伯母の倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)でした。

百襲姫は、大物主神の妻とになりましたが、大物主神は夜にしか現れず、百襲姫命がお姿を見たいと頼むと、翌朝、櫛笥(くしげ)の中に小蛇の姿で現れました。

百襲姫命が驚いて大声を上げると、大物主神は御諸山、現在の三輪山に姿を隠してしまいました。

百襲姫命は座り込んでしまいましたが、その時、箸が陰部を突き、それがもとで亡くなってしまいます。

そして、百襲姫命は奈良県桜井市の箸墓古墳に葬られました。この古墳は、昼は人が作り、夜は神が作ったと伝わっています。

邪馬台国畿内派のなかには、百襲姫命こそ邪馬台国の女王卑弥呼だと考える人もいます。

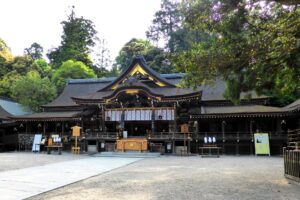

三輪山の山麓に位置する大神神社は、三輪山をご神体とし、本殿がありません。

大神神社の摂社の一つ、檜原(ひばら)神社は、天照大神が伊勢に鎮座する前に祀られていた場所とされ「元伊勢」とも呼ばれています。檜原神社も三輪山を神体山として、三ツ鳥居を通して奥の御神体を拝むようになっています。ここにはかつて、八咫鏡が祀られていたと伝わっています。

同じく摂社の狭井神社からは、ご神体の三輪山に登拝できます。薬井戸の「御神水」は諸病に効くといわれています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

美和の大物主

この天皇の御世に「役病多に起り、人民盡きなむとしき。ここに天皇愁歎へたまひて、神牀にましましける夜に、大物主の大神、御夢に顯はれてのりたまひしく、「こは我が御心なり。かれ意富多多泥古をもちて、我が御前に祭らしめたまはば、神の氣起らず、國も安平ならむ」とのりたまひき。ここを以ちて、驛使を四方に班ちて、意富多多泥古といふ人を求むる時に、河内の美努の村にその人を見得て、貢りき。ここに天皇問ひたまはく、「汝は誰が子ぞ」と問ひたまひき。答へて白さく「僕は大物主の大神、陶津耳の命が女、活玉依毘賣に娶ひて生みませる子、名は櫛御方の命の子、飯肩巣見の命の子、建甕槌の命の子、僕意富多多泥古」とまをしき。

- 神牀(神に祈って寝る床。夢に神意を得ようとする)

- 神の氣起らず(神のたたり)

- 驛使(馬に乗って行く使)

- 河内の美努(大阪府中河内郡。日本書紀には茅渟【ちぬ】の県の陶【すえ】の村としている。これは和泉の国である)

ここに天皇いたく歡びたまひて、詔りたまはく、「天の下平ぎ、人民榮えなむ」とのりたまひて、すなはち意富多多泥古の命を、神主として、御諸山に、意富美和の大神の御前を拜き祭りたまひき。また伊迦賀色許男の命に仰せて、天の八十平瓮を作り、天つ神地つ祇の社を定めまつりたまひき。また宇陀の墨坂の神に、赤色の楯矛を祭り、また大坂の神に、墨色の楯矛を祭り、また坂の御尾の神、河の瀬の神までに、悉に遺忘ることなく幣帛まつりたまひき。これに因りて役の氣悉に息みて、國家安平ぎき。

- 神主(神のよりつく人)

- 御諸山(奈良県磯城郡の三輪山)

- 天の八十平瓮(多くの平たい皿)

- 宇陀の墨坂の神(奈良県宇陀郡。大和の中央部から見て東方の通路の坂)

- 赤色の楯矛を祭り(奉ることによって祭をする。神に武器を奉って魔物の入り来るのを防ごうとする思想)

- 大坂の神(奈良県北葛城郡二上山の北方を越える坂。大和の中央部から西方の坂)

この意富多多泥古といふ人を、神の子と知れる所以は、上にいへる活玉依毘賣、それ顏好かりき。ここに壯夫ありて、その形姿威儀時に比無きが、夜半の時にたちまち來たり。かれ相感でて共婚して、住めるほどに、いまだ幾何もあらねば、その美人姙みぬ。

ここに父母、その姙める事を怪みて、その女に問ひて曰はく、「汝はおのづから姙めり。夫無きにいかにかも姙める」と問ひしかば、答へて曰はく、「麗しき壯夫の、その名も知らぬが、夕ごとに來りて住めるほどに、おのづからに姙みぬ」といひき。ここを以ちてその父母、その人を知らむと欲ひて、その女に誨へつらくは、「赤土を床の邊に散らし、卷子紡麻を針に貫きて、その衣の襴に刺せ」と誨へき。かれ教へしが如して、旦時に見れば、針をつけたる麻は、戸の鉤穴より控き通りて出で、ただ遺れる麻は、三勾のみなりき。

- 「赤土を床の邊に散らし、卷子紡麻を針に貫きて、その衣の襴に刺せ」と誨へき(人間ならざる者の正体を見現すために行う。ヘソヲは糸巻にまいた麻)

- 遺れる麻(糸巻に残った麻)

ここにすなはち鉤穴より出でし状を知りて、絲のまにまに尋ね行きしかば、美和山に至りて、神の社に留まりき。かれその神の御子なりとは知りぬ。かれその麻の三勾遺れるによりて、其地に名づけて美和といふなり。この意富多多泥古の命は、神の君、鴨の君が祖なり。