古事記現代語訳(2)伊邪那岐神と伊邪那美神の国生み

伊邪那岐命と伊邪那美命の国生み

天の神々は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)を呼び出し、こう命じました。

「漂っていて形の定まらないこの国を整え、固めて、作りなさい」

そう言って、天の沼矛(あめのぬぼこ)という立派な矛をお授けになりました。

二柱の神は、天と地をつなぐ「天の浮橋」に立ち、いただいた矛を海へ差し入れて、海水を「こおろこおろ」と音を立てながらかき回し、引き上げました。

その刃の先から滴った潮が固まって島となりました。これが「淤能碁呂島(おのごろじま)」です。

二神はその島に降り立ち、天の御柱を建て、八尋殿(やひろどの)という大きな御殿をお造りになりました。

淡路島南方の沼島は淤能碁呂島の候補の一つとされ、そこにそびえ立つ高さ約30mの巨岩「上立神岩(かみたてがみいわ)」が、天の御柱だといわれています。

引用元:flickr

引用元:flickrそして、伊邪那岐命は伊邪那美命に尋ねました

「あなたの体は、どのようにできているのですか?」

伊邪那美命は答えました。

「私の体は、ほとんどできあがっていますが、まだできあがっていない部分が一か所だけあります。」

すると伊邪那岐命は言いました。

「私の体には、できすぎて余っている部分が一か所だけあるので、私の余っている部分を、あなたのまだできあがっていない部分と合わせて、国を生み出したいと思うが、どうだろう?」

伊邪那美命は「それはよい考えですね」と答えました。

そこで伊邪那岐命は言いました。

「それでは、私とあなたとで、この天の御柱の周りを回り、出会ったところで美斗能麻具波比(みとのまぐわい)をしよう。あなたは右から、私は左から回って出会おう」

日本書紀の一書(あるふみ)では、美斗能麻具波比は、鶺鴒が頭と尻尾を振る姿と表現されています。

古事記の現代語訳では、一般的に「結婚」と表現しています。

約束通りに回り始めると、先に伊邪那美命が「本当に立派な男性ですね」と言い、その後で伊邪那岐命が「実に美しい乙女ですね」と言いました。

しかし伊邪那岐命は、「女性が先に声をかけるのは良くないのではないか」とおっしゃいました。

こうして二人は結ばれましたが、生まれた子は骨のない水蛭子(ひるこ)でした。そのため、葦の船に乗せて流すことにしました。

葦の船に乗せて流す行為は、「虫送り」という害虫駆除の儀式です。

次に生まれた淡島も、御子の数にはいれられませんでした。

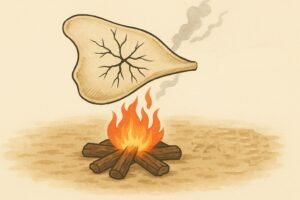

困った二神が、天の神々に相談すると、太占(ふとまに)という鹿の骨を焼く方法で占ってくれました。

太占は、鹿の肩の骨を焼いて、ヒビの入り方を見て占います。これは後に亀の甲を焼く方法に変わりました。

「女性の方から先に声をかけたのがいけなかったのです。もう一度やり直しなさい。」

二神は再び淤能碁呂島に降り、同じように天の御柱の周りを回りました。

今度は伊邪那岐命が先に「本当に美しい乙女ですね」と言い、次に伊邪那美命が「実に立派な男性ですね」と言いました。

こうして二神は改めて結ばれ、国生みを始めました。

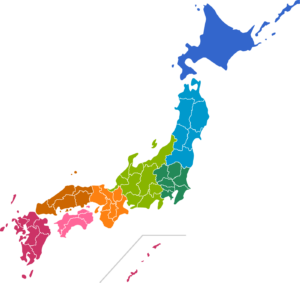

最初に生まれたのは「淡道之穂之狭別島(あわじのほのさわけのしま)」、現在の淡路島です。

次に「伊予之二名島(いよのふたなのしま)」これは四国。体は一つで顔が四つあり、それぞれに名前があります。

伊予を愛比売(えひめ)、讃岐を飯依比古(いいよりひこ)、阿波を大宜津比売(おおげつひめ)、土佐を建依別(たけよりわけ)といいます。

続いて「隠岐の三子島(おきのみつごのしま)」、さらに「筑紫島(つくしのしま)」、現在の九州を生みました。

九州も体は一つで顔が四つあり、それぞれ白日別(しらひわけ)、豊日別(とよひわけ)、建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)、そして、熊曽の国を建日別(たけひわけ)と呼びます。

熊曽の熊は肥後の南部、曽は薩摩です。

別(わけ)という言葉は、これからもよく出てきますが、「若者」という意味があります。

さらに「壱岐島(いきのしま)」、「対馬島(つしまのしま)」、「佐渡島(さどのしま)」を生み、最後に「大倭豊秋津島(おおやまととよあきつしま)」、本州を生みました。

別名を「豊葦原瑞穂国(とよあしはらのみずほのくに)」といいます。

こうしてまず八つの島が生まれたため、「大八島国(おおやしまぐに)」と呼ばれるのです。

その後も、吉備の児島(こじま)、小豆島(あずきじま)、大島、女島(ひめじま)、値賀島(ちかのしま)、両児島(ふたごのしま)と続き、あわせて六島をお生みになりました。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

島々の生成

ここに天つ神諸の命以ちて、伊耶那岐の命伊耶那美の命の二柱の神に詔りたまひて、この漂へる國を修理め固め成せと、天の沼矛を賜ひて、言依さしたまひき。かれ二柱の神、天の浮橋に立たして、その沼矛を指し下して畫きたまひ、鹽こをろこをろに畫き鳴して、引き上げたまひし時に、その矛の末より滴る鹽の積りて成れる島は、淤能碁呂島なり。その島に天降りまして、天の御柱を見立て八尋殿を見立てたまひき。

- 天つ神諸の命以ちて(天神の命によって若い神が降下するのは日本神話の基礎形式の一。祭典の思想に根拠を有している)

- 天の沼矛を賜ひて、言依さしたまひき(立派な矛を賜わって命を下した)

- 天の浮橋(天からの通路である空中の階段)

- 鹽こをろこをろに畫き鳴して(海水をゴロゴロとかきまわして)

- 淤能碁呂島(大阪湾内にある島。現在の何島かは不明)

- 天の御柱を見立て(家屋の中心となる神聖な柱を立てた)

ここにその妹伊耶那美の命に問ひたまひしく、「汝が身はいかに成れる」と問ひたまへば、答へたまはく、「吾が身は成り成りて、成り合はぬところ一處あり」とまをしたまひき。ここに伊耶那岐の命詔りたまひしく、「我が身は成り成りて、成り餘れるところ一處あり。故この吾が身の成り餘れる處を、汝が身の成り合はぬ處に刺し塞ぎて、國土生み成さむと思ほすはいかに」とのりたまへば、伊耶那美の命答へたまはく、「しか善けむ」とまをしたまひき。ここに伊耶那岐の命詔りたまひしく、「然らば吾と汝と、この天の御柱を行きりあひて、美斗の麻具波比せむ」とのりたまひき。かく期りて、すなはち詔りたまひしく、「汝は右より廻り逢へ、我は左より廻り逢はむ」とのりたまひて、約り竟へて廻りたまふ時に、伊耶那美の命まづ「あなにやし、えをとこを」とのりたまひ、後に伊耶那岐の命「あなにやし、え娘子を」とのりたまひき。おのもおのものりたまひ竟へて後に、その妹に告りたまひしく、「女人先立ち言へるはふさはず」とのりたまひき。然れども隱處に興して子水蛭子を生みたまひき。この子は葦船に入れて流し去りつ。次に淡島を生みたまひき。こも子の數に入らず。

- 美斗の麻具波比せむ(結婚しよう)

- あなにやし、えをとこを(アナニヤシ、感動の表示。エヲトコヲ、愛すべき男だ。ヲは感動の助詞)

- 隱處に興して子水蛭子を生みたまひき(ヒルのようなよくないものが、不合理な婚姻によって生まれたとする)

- 葦船に入れて流し去りつ(虫送り【害虫駆除】の行事)

- 淡島(四国の阿波の方面の名。この部分は阿波方面に対して悪い感情を表示している)

ここに二柱の神議りたまひて、「今、吾が生める子ふさはず。なほうべ天つ神の御所に白さな」とのりたまひて、すなはち共に參ゐ上りて、天つ神の命を請ひたまひき。ここに天つ神の命以ちて、太卜に卜へてのりたまひしく、「女の先立ち言ひしに因りてふさはず、また還り降りて改め言へ」とのりたまひき。

- 太卜に卜へて(古代の占法は種々あるが、鹿の肩骨を焼いてヒビの入り方によって占うのを重んじ、これをフトマニといった。これは後に亀の甲を焼くことに変わった)

かれここに降りまして、更にその天の御柱を往き廻りたまふこと、先の如くなりき。ここに伊耶那岐の命、まづ「あなにやし、えをとめを」とのりたまひ、後に妹伊耶那美の命、「あなにやし、えをとこを」とのりたまひき。かくのりたまひ竟へて、御合ひまして、子淡道の穗の狹別の島を生みたまひき。次に伊豫の二名の島を生みたまひき。この島は身一つにして面四つあり。面ごとに名あり。かれ伊豫の國を愛比賣といひ、讚岐の國を飯依比古といひ、粟の國を、大宜都比賣といひ、土左の國を建依別といふ。次に隱岐の三子の島を生みたまひき。またの名は天の忍許呂別。次に筑紫の島を生みたまひき。この島も身一つにして面四つあり。面ごとに名あり。かれ筑紫の國を白日別といひ、豐の國を豐日別といひ、肥の國を建日向日豐久士比泥別といひ、熊曾の國を建日別といふ。次に伊岐の島を生みたまひき。またの名は天比登都柱といふ。次に津島を生みたまひき。またの名は天の狹手依比賣といふ。次に佐渡の島を生みたまひき。次に大倭豐秋津島を生みたまひき。またの名は天つ御虚空豐秋津根別といふ。かれこの八島のまづ生まれしに因りて、大八島國といふ。

- 淡道の穗の狹別の島(淡路島の別名。ワケは若い者の義)

- 伊豫の二名の島(四国の称。伊予の方面からいう)

- 筑紫の國(北九州)

- 肥の國を建日向日豐久士比泥別(誤伝があるのだろう。肥の国【肥前肥後】の外に、日向の別名が挙げられているのだろうというが、日向を入れると五国になって、面四つありというのには合わない)

- 熊曾の國(クマ【肥後南部】とソ【薩摩】とを合わせた名)

- 津島(対馬島)

- 大倭豐秋津島(本州)

- 大八島國(山口県の屋代島【やしろじま】だろう)

然ありて後還ります時に、吉備の兒島を生みたまひき。またの名は建日方別といふ。次に小豆島を生みたまひき。またの名は大野手比賣といふ。次に大島を生みたまひき。またの名は大多麻流別といふ。次に女島を生みたまひき。またの名は天一根といふ。次に知訶の島を生みたまひき。またの名は天の忍男といふ。次に兩兒の島を生みたまひき。またの名は天の兩屋といふ。(吉備の兒島より天の兩屋の島まで并はせて六島。)

- 女島(大分県の姫島だろう)

- 知訶の島(長崎県の五島)

- 兩兒の島(所在不明)