古事記現代語訳(1)別天つ神と神代七代

世界の始まり

世界の始まり。

天と地が生まれたとき、一番初めにお出ましになった神さまは「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」という方でした。

出典:神仏図会

出典:神仏図会お名前の意味は「天の中心にいらっしゃる神」です。

福岡県久留米市に鎮座する水天宮は、この天之御中主神を主祭神として祀る神社で、全国に約一千社ある水天宮の総本宮です。

引用元:ヤフーニュース

引用元:ヤフーニュース続いて「高御産巣日神(たかみむすびのかみ)」と「神産巣日神(かみむすびのかみ)」が登場されました。

出典:古事記絵詞

出典:古事記絵詞この三柱は「独神(ひとりがみ)」といって、お一人ずつ現れては、やがて姿を隠されました。

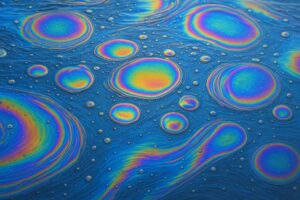

その頃、この国はまだ、固まっておらず、水に浮かんだ脂のようにどろどろで、クラゲのように漂っていました。

出典:古事記絵詞

出典:古事記絵詞この二柱もまた独神で、すぐに姿を隠されました。

これまで登場したの五柱を「別天つ神(ことあまつがみ)」といいます。「特別な天の神々」という意味です。

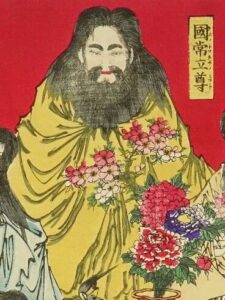

その後に現れたのが、「国之常立神(くにのとこたちのかみ)」と「豊雲野神(とよくものかみ)」です。

出典:大本教の出口王仁三郎が描いた国之常立神と豊雲野神

出典:大本教の出口王仁三郎が描いた国之常立神と豊雲野神さらに「宇比地邇神(うひぢにのかみ)」と「須比智邇神(すひぢにのかみ)」、「角杙神(つのぐいのかみ)」と「活杙神(いくぐいのかみ)」、「意富斗能地神(おおとのぢのかみ)」と「大斗乃辨神(おおとのべのかみ)」、「於母陀琉神(おもだるのかみ)」と「阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ)」が現れました。

そして最後に、日本最初の夫婦である「伊邪那岐神(いざなぎのかみ)」と「伊邪那美神(いざなみのかみ)」が現れました。

「国之常立神」から「伊邪那美神」までを「神代七代(かみよななよ)」と呼びます。

最初の二柱は独神として現れ、三代目の宇比地邇神からは、男女の神が対になってお生まれになりました。

ちなみに、神さまを数えるときは「一柱、二柱、三柱」と数えます。昔は神が樹木に宿ると考えられていたため、このような数え方になったと伝えられています。

『日本書紀』では、最初に現れた神を「国之常立神」とし、男性の神だと記しています。

引用元:豊原周延画

引用元:豊原周延画古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

一.伊邪那岐の命と伊邪那美の命

天地のはじめ

天地の初發の時、高天の原に成りませる神の名は、天の御中主の神。次に高御産巣日の神。次に神産巣日の神。この三柱の神は、みな獨神に成りまして、身を隱したまひき。

次に國稚く、浮かべる脂の如くして水母なす漂へる時に、葦牙のごと萠え騰る物に因りて成りませる神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遲の神。次に天の常立の神。この二柱の神もみな獨神に成りまして、身を隱したまひき。

- 天の御中主の神(中心、中央の思想の神格表現。空間の表示であるから活動を伝えていない)

- 高御産巣日の神・神産巣日の神(以上二神、生成の思想の神格表現。事物の存在を「生む」ことによって説明する日本神話にあって原動力である。タカミは高大、カムは神秘神聖の意の形容語。この二神の活動は、多く伝えられている)

- 獨神(対立でない存在)

- 身を隠したまひき(天地の間に溶合した)

- 葦牙(葦の芽。十分に春になったことを感じている)

- 宇摩志阿斯訶備比古遲の神(葦牙の神格化。神名は男性である)

- 天の常立の神(天の確立を意味する神名)

- 豐雲野の神~於母陀琉の神(名義不明。以下神名によって、土地の成立、動植物の出現、整備等を表現するらしい)

- 阿夜訶志古泥の神(驚きを表現する神名)

- 伊耶那岐の神・伊耶那美の神(以上二神、誘い出す意味の表現)