古事記現代語訳(54)雄略天皇⑤一言主大神

雄略天皇と一言主大神の交友

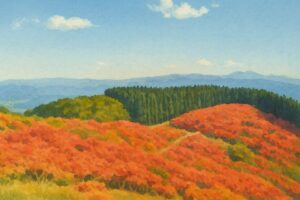

ある日、雄略天皇は葛城山にお登りになりました。

その際、お供の人々には、みな揃って、

赤い紐を付けた青摺(あおずり)の装束を身に着けていました。

ところが、ふと遠くの山の尾根を見やると、そこにも立派な行列があり、従者たちも同じく赤い紐の青摺の衣をまとい、まるで天皇のご行列と寸分違わぬ姿で進んでいるのが見えました。

天皇は怪しんで人を遣わし、声をかけさせました。

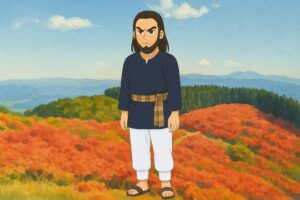

「この国には、私を除いて君主はないはずだ。それなのに私たちと同じ姿で従者を率いるとは、おまえはいったい何者か」

すると向こうからも、まったく同じ言葉を返してきました。

天皇は激しくお怒りになり、弓に矢をつがえました。お供の者たちも皆矢をつがえます。

すると、相手方もまた矢を構えて応じました。

その緊迫した中、天皇は言葉をかけられました。

「よろしい、ならば互いに名を名乗り合い、名乗った上で矢を放とう!」

すると返事がありました。

「私が先に答えよう。私は悪しきことにも一言、善きことにも一言で示す神、葛城の一言主大神(ひとことぬしのおおかみ)だ。私の一言で、吉凶が定まる」

これを聞いた雄略天皇は、驚き恐れ、すぐに矢を収めて申されました。

「恐れ多いことです。まさか大神さまが、御姿を現されるとは思いもよりませんでした」

そして大刀や弓矢をはじめ、従者たちが着ていた青摺の衣まですべて脱がせて献じ、伏し拝みました。

一言主大神は大いに喜び、手を打ってその贈り物をお受けになりました。

その後、雄略天皇がご還幸になる時にはいつも、一言主大神みずから山の麓まで降りて来て、はるばる長谷(はつせ)の山口までお見送りになったと伝えられています。

長谷の山口は、雄略天皇がお宮である泊瀬朝倉宮のことです。泊瀬朝倉宮は、奈良県桜井市黒崎、奈良県桜井市黒崎、岩坂、脇本遺跡あたりです。

引用元:四国新聞

引用元:四国新聞古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

葛城山②一言主

またある時、天皇葛城山に登りいでます時に、百官の人ども、悉に紅き紐著けたる青摺の衣を給はりて著たり。その時にその向ひの山の尾より、山の上に登る人あり。既に天皇の鹵簿に等しく、またその束裝のさま、また人どもも、相似て別れず。ここに天皇見放けたまひて、問はしめたまはく、「この倭の國に、吾を除きてまた君は無きを。今誰人かかくて行く」と問はしめたまひしかば、すなはち答へまをせるさまも、天皇の命の如くなりき。ここに天皇いたく忿りて、矢刺したまひ、百官の人どもも、悉に矢刺しければ、ここにその人どももみな矢刺せり。かれ天皇また問ひたまはく、「その名を告らさね。ここに名を告りて、矢放たむ」とのりたまふ。ここに答へてのりたまはく、「吾まづ問はえたれば、吾まづ名告りせむ。吾は惡事も一言、善事も一言、言離の神、葛城の一言主の大神なり」とのりたまひき。天皇ここに畏みて白したまはく、「恐し、我が大神、現しおみまさむとは、覺らざりき」と白して、大御刀また弓矢を始めて、百官の人どもの服せる衣服を脱がしめて、拜み獻りき。ここにその一言主の大神、手打ちてその捧物を受けたまひき。かれ天皇の還りいでます時、その大神、山の末にいはみて、長谷の山口に送りまつりき。かれこの一言主の大神は、その時に顯れたまへるなり。

- 山の尾(尾は山の稜線)

- 天皇の鹵簿に等しく(天皇の行列と同樣に)

- 吾まづ問はえたれば~葛城の一言主の大神なり(わしは凶事も一言、吉事も一言で、きめてしまう神の、葛城の一言主の神だ。この神の一言で、吉凶が定まるとする思想。これは託宣に現れる神であるが、この時に現實に出たとするのである)

- 現しおみまさむとは、覺らざりき(現実のお姿があろうとは思いませんでした。ウツシは現実にある意の形容詞。オミは相手の敬称。この語、原文「宇都志意美」。従来、現し御身の義とされたが、美はミの甲類の音で、身の音と違う)

- 山の末にいはみて(山のはしに集まって)

- 長谷の山口(天皇の皇居である)