古事記現代語訳(14)高天原での豊葦原瑞穂国平定計画

豊葦原瑞穂国の平定計画

天照大御神は仰せになりました。

「豊葦原瑞穂国は、私の御子の正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命(まさかあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)が治めるべき国です」

正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命は、とても長い名前の神様ですが、「正勝吾勝」は「私は正しく勝った」の意味、「勝速日」は「日が昇るように速く勝つ」の意味、「忍穂耳)」は 生命力に満ちた稲穂の神の意味です。

豊葦原千秋長五百秋水瑞穂国(とよあしはらのちあきながいほあきのみずほのくに)は、日本の美称で、豊かな葦原に永久に穀物がよく育つ国という意味です。

これからたびたび出てくる葦原中国(あしはらのなかつくに)も日本を表す言葉となっています。

そこで、忍穂耳命は天から降りようとして、天浮橋から見下ろしてみると、下界では荒ぶる神々が好き勝手に暴れ回り、国は混乱のさなかにありました。

忍穂耳命は恐れをなし、すぐに高天原へ引き返してその様子を報告しました。

そこで天照大御神と高御産巣日神は、天安河原に多くの神々を集め、思金神に相談しました。

「葦原中国は、私の御子が治めるべき国なのに、荒ぶる神々が力を振るっています。誰を遣わし、国を平定すればよいのでしょうか?」

思金神は答えました。

「天菩比神(あめのほひのかみ)を遣わせるのがよろしいでしょう」

そこで、出雲氏の祖先神である天菩比神が派遣されましたが、どういうわけか、大国主命に媚びへつらい、三年経っても何の報告もありませんでした。

日本書紀では、天菩比神は、大国主命に、祭祀を任されていたと記載されています。

島根県松江市大庭町の神魂神社(かもすじんじゃ)は、天菩比神が創建したとされています。本殿は現存する日本最古の大社造りで国宝です。

引用元:flickr

引用元:flickr天菩比神は、天照大御神と須佐之男命の誓約で出現した神様。出雲氏の祖先神です。

天照大御神と高御産巣日神は再び神々を集めて相談しました。

「天菩比神は役目を果たせませんでした。次は誰を遣わしますか?」

思金神はまた進言しました。

「天津国玉神(あまつくにだまのかみ)の御子・天若日子がふさわしいでしょう」

こうして天若日子には、鹿の霊威が付いている立派な羽の付いた弓矢が授けられ、葦原中国へ遣わされました。

しかし天若日子は、すっかり任務を忘れ、大国主命の娘の下照比売を妻に迎え、いずれこの国を自分のものにしようと考えるようになってしまいました。

そして、そのまま八年もの間、天に報告もせず留まってしまったのです。

天照大御神と高御産巣日神は、再び神々を呼び集めました。

ついに雉を派遣

天照大御神が「天若日子も帰ってこないわ。いったいどうなっているのか、真相を確かめなければなりません。誰を遣わすべきでしょうか?」と尋ねると、

思金神は

「でしたら、名鳴女(ななきめ)という雉をお遣わしください」と答えました。

雉は下界に降り、天若日子の屋敷の門の楓の木の上にとまって言いました。

「あなたがこの国に遣わされたのは、荒ぶる神々を鎮めるためですよ。それなのに八年もの間、何の報告もないのは、どういうことですか?」

それを聞いた天若日子の側女の天佐具売(あまのさぐめ)という巫女は、主人に言いました。

「嫌な鳴き方をする鳥ですね。射殺してはいかがですか?」

天若日子はあろうことか、天から授かった鹿の霊威の付いた天の波士弓と天の加久矢を取り出し、その雉を射殺しました。

ところがその矢は雉を貫き、そのまま大空の天安河原にいた天照大御神と高御産巣日神のもとへ届きました。

高御産巣日神が矢を手に取ると、羽には血がついていました。

「これは天若日子に授けた矢だ。もし彼が任務を果たした後に放たれた矢なら、彼に当たることはあるまい。しかし、もし不忠を働いたのなら、彼の命を絶て!」

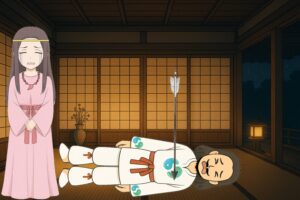

天若日子の死

そう言って矢を同じ穴から突き返すと、その矢は下界で眠っていた天若日子の胸を射抜き、彼は命を落としました。

妻の下照比売は大声で泣き叫び、その声は風に乗って天にまで届きました。

天若日子の父、天津国玉神と正妻、御子らはその声を聞き、下界に降りて葬儀を営みました。

雁は供物を運ぶ役、鷺は穢れを祓う掃除役、カワセミは料理役、雀は米を搗く役、雉は泣き女の役として、八日八夜にわたって楽器を鳴らして、天若日子の魂を慰め、嘆き悲しみました。

当時の葬儀は、お屋敷とは別に喪屋(もや)を造り、連日、穢れを祓うために舞い踊る風習がありました。

そこへ、下照比売の兄・阿遅志貴高日子根神(あぢしきたかひこねのかみ)が弔問に訪れました。ところが彼の姿が天若日子と瓜二つであったため、父や妻子たちは勘違いしてすがりつき、

「おまえ、生きていてくれたのか!」

「あなたは死んでいなかったのですね!」

と泣き叫びました。

これを聞いた高日子根神は怒り出し、

「私は友人として弔問に来ただけだ。それを死人と間違えるとは何事か!」

と叫び、剣を抜いて喪屋を切り倒し、足で蹴って去ってしまいました。

そこは、美濃の国の藍見河(あいみがわ)の河上の喪山(もやま)という山になりました。このとき、高日子根神が持っていた剣の名は大量(おおばかり)、または、神度(かんど)の剣ともいいます。

喪山は、現在の岐阜県不破郡垂井町の喪山古墳、藍見河は、木曽川水系の相川とされています。もちろん、喪山古墳は、天若日子のお墓だと伝わっています。

引用元:垂井町文化財アーカイブ

引用元:垂井町文化財アーカイブ高日子根神を見送った妹の下照比売は、兄の名を明らかにするため歌を詠みました。

「天の機織姫の首飾りの大きな玉のように輝き、二つの谷を一またぎで越えるお方こそ、私の兄上、阿遅志貴高日子根神なのです」

こうして、天若日子の謀反は失敗に終わり、平定計画はまだまだ続くこととなりました。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

五.天照らす大御神と大国主の神

天若日子

天照らす大御神の命もちて、「豐葦原の千秋の長五百秋の水穗の國は、我が御子正勝吾勝勝速日天の忍穗耳の命の知らさむ國」と、言依さしたまひて、天降したまひき。ここに天の忍穗耳の命、天の浮橋に立たして詔りたまひしく、「豐葦原の千秋の長五百秋の水穗の國は、いたくさやぎてありなり」と告りたまひて、更に還り上りて、天照らす大御神にまをしたまひき。ここに高御産巣日の神、天照らす大御神の命もちて、天の安の河の河原に八百萬の神を神集へに集へて、思金の神に思はしめて詔りたまひしく、「この葦原の中つ國は、我が御子の知らさむ國と、言依さしたまへる國なり。かれこの國にちはやぶる荒ぶる國つ神どもの多なると思ほすは、いづれの神を使はしてか言趣けなむ」とのりたまひき。ここに思金の神また八百萬の神等議りて白さく、「天の菩比の神、これ遣はすべし」とまをしき。かれ天の菩比の神を遣はししかば、大國主の神に媚びつきて、三年に至るまで復奏まをさざりき。

- 豐葦原の千秋の長五百秋の水穗の國(日本国の美称。豊かな葦原で永久に穀物のよく生育する国の義)

- いたくさやぎてありなり(たいへん騒いでいる。アリナリは古い語法。ラ行変格動詞の終止形にナリが接続している)

- 高御産巣日の神(この神が加わるのは思想的な意味からである)

- 葦原の中つ國(日本国。葦原の中心である国)

- ちはやぶる荒ぶる國つ神(暴威を振う乱暴な土地の神)

- 天の菩比の神(誓約の条に出現した神。出雲氏の祖先神で、出雲氏の方ではよく活躍したという。古事記日本書紀は中臣氏系統の伝来が主になっているので悪くいわれている)

ここを以ちて高御産巣日の神、天照らす大御神、また諸の神たちに問ひたまはく、「葦原の中つ國に遣はせる天の菩比の神、久しく復奏まをさず、またいづれの神を使はしてば吉けむ」と告りたまひき。ここに思金の神答へて白さく、「天津國玉の神の子天若日子を遣はすべし」とまをしき。かれここに天の麻迦古弓天の波波矢を天若日子に賜ひて遣はしき。ここに天若日子、その國に降り到りて、すなはち大國主の神の女下照る比賣に娶ひ、またその國を獲むと慮ひて、八年に至るまで復奏まをさざりき。

- 天津國玉の神(天の土地の神霊)

- 天若日子(天から来た若い男。伝説上の人物として後世の物語にも出る)

- 天の麻迦古弓(鹿の霊威のついている弓)

- 天の波波矢(大きな羽をつけた矢)

かれここに天照らす大御神、高御産巣日の神、また諸の神たちに問ひたまはく、「天若日子久しく復奏まをさず、またいづれの神を遣はして、天若日子が久しく留まれる所由を問はむ」とのりたまひき。ここに諸の神たちまた思金の神答へて白さく、「雉子名鳴女を遣はさむ」とまをす時に、詔りたまはく、「汝行きて天若日子に問はむ状は、汝を葦原の中つ國に遣はせる所以は、その國の荒ぶる神たちを言趣け平せとなり。何ぞ八年になるまで、復奏まをさざると問へ」とのりたまひき。

- 雉子名鳴女(キギシの鳥名はその鳴声によっていう。よって逆にその名を鳴く女の意にいう)

かれここに鳴女、天より降り到りて、天若日子が門なる湯津桂の上に居て、委曲に天つ神の詔命のごと言ひき。ここに天の佐具賣、この鳥の言ふことを聞きて、天若日子に語りて、「この鳥はその鳴く音いと惡し。かれみづから射たまへ」といひ進めければ、天若日子、天つ神の賜へる天の波士弓天の加久矢をもちて、その雉子を射殺しつ。ここにその矢雉子の胸より通りて逆に射上げて、天の安の河の河原にまします天照らす大御神高木の神の御所に逮りき。この高木の神は、高御産巣日の神の別の名なり。かれ高木の神、その矢を取らして見そなはせば、その矢の羽に血著きたり。ここに高木の神告りたまはく、「この矢は天若日子に賜へる矢ぞ」と告りたまひて、諸の神たちに示せて詔りたまはく、「もし天若日子、命を誤へず、惡ぶる神を射つる矢の到れるならば、天若日子にな中りそ。もし邪き心あらば、天若日子この矢にまがれ」とのりたまひて、その矢を取らして、その矢の穴より衝き返し下したまひしかば、天若日子が、朝床に寢たる高胸坂に中りて死にき。(こは還矢の本なり。)またその雉子還らず。かれ今に諺に雉子の頓使といふ本これなり。

- 湯津桂(神聖な桂樹。野鳥である雉子などが門口の樹に来て鳴くのを気にして何かの印だろうとする)

- 天の佐具賣(実相を探る女。巫女で鳥の鳴声などで判断する)

- 天の波士弓 天の加久矢(前に出た弓矢。ハジ弓はハジの木の弓。カク矢は鹿児矢で鹿の霊威のついている矢)

- 高木の神(タカミムスビの神の神霊の宿る所についていうのだろう)

- まがれ(曲れで、災難あれの意になる)

- 朝床(胡床【あぐら】とする伝えもある)

- 頓使(ひたすらの使、行ったきりの使)

かれ天若日子が妻下照る比賣の哭く聲、風のむた響きて天に到りき。ここに天なる天若日子が父天津國玉の神、またその妻子ども聞きて、降り來て哭き悲みて、其處に喪屋を作りて、河鴈を岐佐理持とし、鷺を掃持とし、翠鳥を御食人とし、雀を碓女とし、雉子を哭女とし、かく行ひ定めて、日八日夜八夜を遊びたりき。

- 風のむた(風と共に)

- 妻子(天における天若日子の妻子)

- 喪屋(葬式は別に家を作って行う風習である)

- 岐佐理持(食物を入れた器を持って行く者)

- 掃持(ホウキで穢を払う意である)

- 御食人(食物を作る人)

- 碓女(臼でつく女)

- 日八日夜八夜を遊びたりき(葬式の時に連日連夜歌舞して穢を払う風習である)

この時阿遲志貴高日子根の神到まして、天若日子が喪を弔ひたまふ時に、天より降り到れる天若日子が父、またその妻みな哭きて、「我が子は死なずてありけり」「我が君は死なずてましけり」といひて、手足に取り懸かりて、哭き悲みき。その過てる所以は、この二柱の神の容姿いと能く似れり。かれここを以ちて過てるなり。ここに阿遲志貴高日子根の神、いたく怒りていはく、「我は愛しき友なれこそ弔ひ來つらくのみ。何ぞは吾を、穢き死人に比ふる」といひて、御佩の十掬の劒を拔きて、その喪屋を切り伏せ、足もちて蹶ゑ離ち遣りき。こは美濃の國の藍見河の河上なる喪山といふ山なり。その持ちて切れる大刀の名は大量といふ。またの名は神度の劒といふ。かれ阿治志貴高日子根の神は、忿りて飛び去りたまふ時に、その同母妹高比賣の命、その御名を顯さむと思ほして歌ひたまひしく、

うながせる 玉の御統、

御統に あな玉はや。

み谷 二わたらす

阿遲志貴高日子根の神ぞ。 (歌謠番號七)

この歌は夷振なり。

- 友なれ(友だちだから)

- 美濃の國の藍見河(岐阜県長良川の上流)

- (天なる)や(ヤは間投の助詞)

- 弟棚機(若い機織り姫。機織りは女子の技芸として尊ばれていた)

- 玉の御統(首にかけている緒で貫いた玉)

- あな玉はや(大きな珠。ハヤは感動を示す)

- み谷 二わたらす(谷を二つ同時に渡る。ミは美称)

- 夷振(歌曲の名)