古事記現代語訳(38)秋山之下氷壮夫と春山之霞壮夫

秋山之下氷壮夫と春山之霞壮夫

伊豆志大神(いずしのおおかみ)の娘神、伊豆志袁登売神(いずしおとめのかみ)は、その美しさのため、多くの神々から求婚されました。

しかし乙女は、誰のもとへも行こうとはせず、求婚はすべて退けられました。

そんな神たちの中に、秋山之下氷壮夫(あきやまのしたひおとこ)と、その弟の春山之霞壮夫(はるやまのかすみおとこ)という兄弟の神がいました。

シタビは、赤く色づくこと。秋の美を名前に持つ男性。春山の霞壯夫と相対しています。

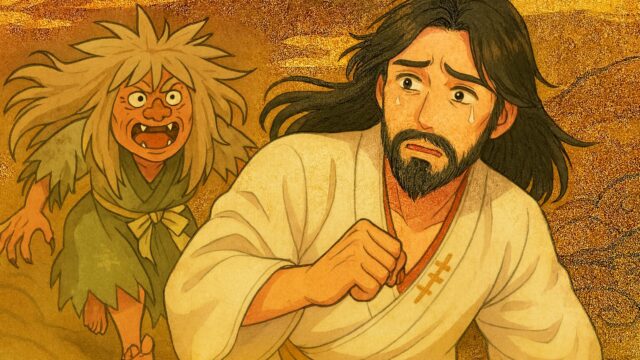

兄の下氷壮夫は弟に向かって、

「俺は伊豆志袁登売を嫁にもらおうとしたが、どうしても無理だった。お前ならどうだ?」

と尋ねました。

弟の霞壮夫は、

「それはたやすいことです」

と自信ありげに答えました。

すると兄は、

「もしお前がこの乙女を娶ることができたら、俺の着物をやろう。さらに身の丈ほどの大甕に酒を満たし、山や川の珍しいご馳走をことごとく揃えてもてなしてやろう。ただし失敗したなら、お前が俺に同じことをするのだぞ」

と賭けを持ちかけました。

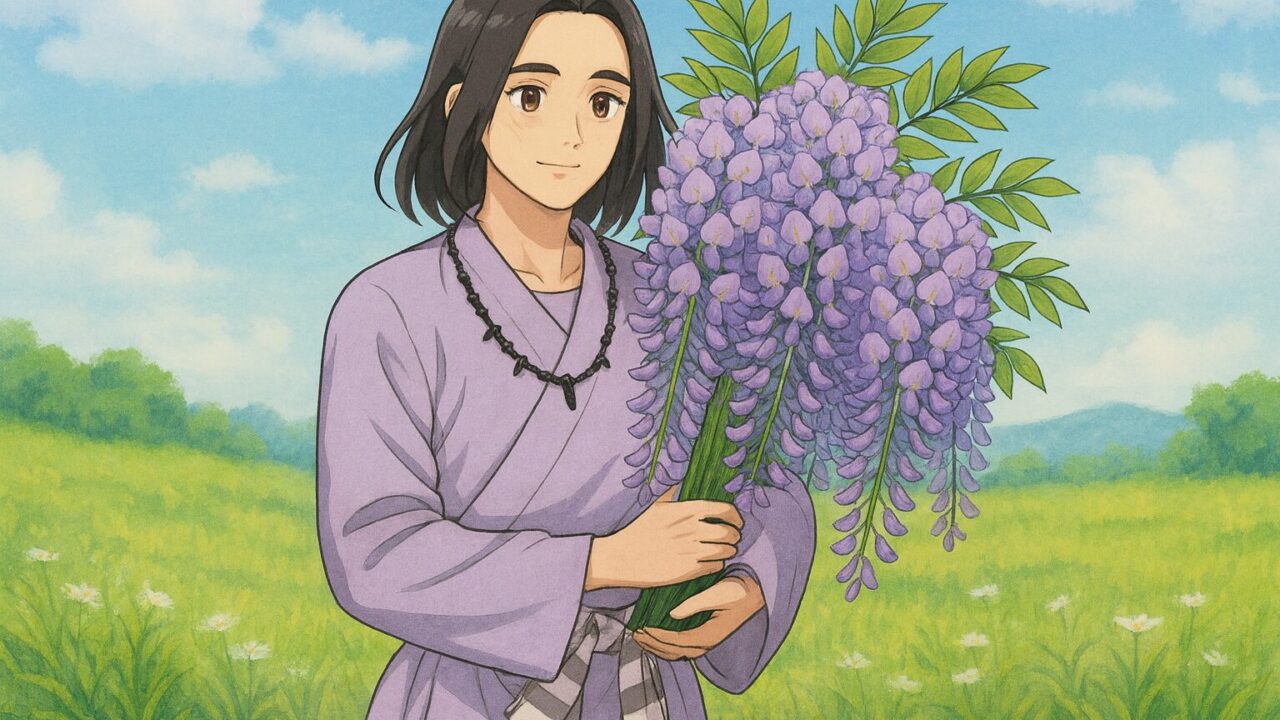

霞壮夫は快諾し、家に帰って母に相談しました。

すると母神は藤の蔓を使い、一夜のうちに衣、袴、靴下、靴までを作り、さらに弓矢も作って与えました。

霞壮夫がそれらを身にまとい、袁登売の家を訪ねると、衣も弓矢もすべて美しい藤の花に変わり、艶やかに咲き誇りました。

霞壮夫はその弓矢を乙女の厠の扉に掛けました。

乙女はそれを見つけ、不思議に思いながら家に持ち帰ろうとしました。

その時、霞壮夫は彼女の後を追って家に入り、結ばれ、その後、一子をもうけました。

霞壮夫は兄に向かって、

「私はあの娘を嫁にもらいましたよ。だから、約束の通り着物とご馳走をください」

と告げましたが、下氷壮夫は嫉妬のあまり、約束を果たそうとはしませんでした。

これを聞いた母神は烈火のごとく怒り、

「私たちは、神々の正しい行いに倣わなければなりません。それなのに賤しき人間たちのように簡単に約束を破るなんて、これは決して許されません」

と下氷壮夫を厳しく咎めました。

母神は伊豆志川の河島で、節の長さの竹を伐り、目の粗い籠を編み、その中に河の石と塩を竹の葉に包んで入れ、竈に置いて呪いました。

「秋山之下氷壮夫のような嘘つきは、この竹の葉のように青くなって萎れよ!この塩のように満ちたり干上がったりしろ!この石のように沈め!」

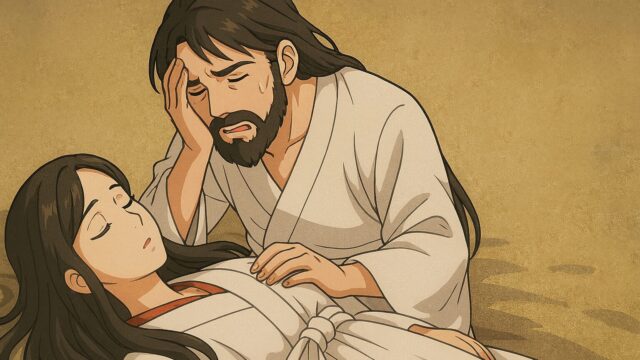

その呪いによって下氷壮夫は八年間も、衰え萎れ、病に苦しみ続けました。

ついに涙ながらに母神へ詫びを入れると、母神は呪具を取り除き、ようやく彼の病は回復して、元の健康を取り戻したのでした。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

秋山の下氷壯夫と春山の霞壯夫

かれここに神の女、名は伊豆志袁登賣の神います。かれ八十神、この伊豆志袁登賣を得むとすれども、みなえ婚はず。ここに二柱の神あり。兄の名を秋山の下氷壯夫、弟の名は春山の霞壯夫なり。かれその兄、その弟に謂ひて、「吾、伊豆志袁登賣を乞へども、え婚はず。汝この孃子を得むや」といひしかば答へて曰はく、「易く得む」といひき。ここにその兄の曰はく、「もし汝、この孃子を得ることあらば、上下の衣服を避り、身の高を量りて甕に酒を釀み、また山河の物を悉に備へ設けて、うれづくをせむ」といふ。ここにその弟、兄のいへる如、つぶさにその母に白ししかば、すなはちその母、ふぢ葛を取りて、一夜の間に、衣、褌、また襪、沓を織り縫ひ、また弓矢を作りて、その衣褌等を服しめ、その弓矢を取らしめて、その孃子の家に遣りしかば、その衣服も弓矢も悉に藤の花になりき。ここにその春山の霞壯夫、その弓矢を孃子の厠に繋けたるを、ここに伊豆志袁登賣、その花を異しと思ひて、持ち來る時に、その孃子の後に立ちて、その屋に入りて、すなはち婚しつ。かれ一人の子を生みき。

- 神の女(出石の神が通って生んだ女子)

- 伊豆志袁登賣の神(イヅシは地名。兵庫県出石郡の出石神社)

- 秋山の下氷壯夫・春山の霞壯夫(シタビは、赤く色づくこと。「秋山の下べる妹」(万葉集)。秋の美を名とした男。春山の霞壯夫と対立する)

- 上下の衣服を避り(上下の衣服を脱いで譲り)

- 身の高を量りて甕に酒を釀み(身長と同じ高さの瓶に酒を醸して)

- うれづく(賭事。ウレは、ウラナフ(占う)、ウラ(心)などのウラ、ウレタシ(心痛し)のウレと同語。ヅクは、カケヅク(賭づく)などのヅクで、それに就く意。占いごとで、成るか成らぬかを賭けたのである)

- ふぢ葛(藤の蔓)

- 襪(沓の中に履くもの。靴下)

- 婚しつ(藤の花が男子に化して婚姻した形になり、神婚説話になる)

ここにその兄に白して曰はく、「吾は伊豆志袁登賣を得つ」といふ。ここにその兄、弟の婚ひつることを慨みて、そのうれづくの物を償はざりき。ここにその母に愁へ白す時に、御祖の答へて曰はく、「我が御世の事、能くこそ神習はめ。またうつしき青人草習へや、その物償はぬ」といひて、その兄なる子を恨みて、すなはちその伊豆志河の河島の一節竹を取りて、八つ目の荒籠を作り、その河の石を取り、鹽に合へて、その竹の葉に裹み、詛言はしめしく、「この竹葉の青むがごと、この竹葉の萎ゆるがごと、青み萎えよ。またこの鹽の盈ち乾るがごと、盈ち乾よ。またこの石の沈むがごと、沈み臥せ」とかく詛ひて、竈の上に置かしめき。ここを以ちてその兄八年の間に干き萎え病み枯れき。かれその兄患へ泣きて、その御祖に請ひしかば、すなはちその詛戸を返さしめき。ここにその身本の如くに安平ぎき。(こは神うれづくといふ言の本なり。)

- 我が御世の事、能くこそ神習はめ(われわれの世界では、よく神の行為に習うべきである)

- うつしき青人草習へや、その物償はぬ(現実の人間に習ってか、負けたのに賭の物をよこさない。人間の世界は不信で、おまえはその真似をしている)

- 一節竹(一節の長さの竹。ヨは竹の節と節との中間をいう)

- 八つ目の荒籠(多くの目のある荒い籠)

- 鹽に合へて(海水の満干を現すために塩を混ぜる)

- 詛言はしめしく(その子をして呪い言をさせて)

- 詛戸(呪咀の置物)