古事記現代語訳(57)大魚をめぐる争い

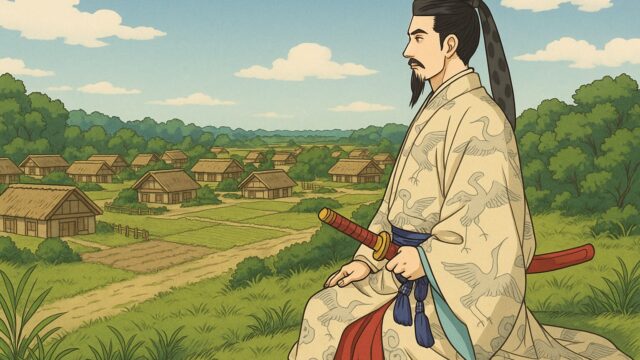

歌垣で志毘臣と争う袁祁王

意富祁王(おおけのみこ)と袁祁王(おけのみこ)の兄弟は、叔母、飯豊王のもと、角刺宮ですくすくと成長されました。

ある時、弟の袁祁王は「歌垣」という若い男女が集まって歌を掛け合い、縁を結ぶイベントにお出かけになりました。

歌垣は、今でいうところの街コンや婚活パーティーのようなイベントです。奈良県桜井市海石榴市(つばいち)は、しばしば歌垣の舞台になっていたことで有名です。

そこには、かねてより袁祁王が心を寄せていた菟田首(うだのおびと)の娘・大魚(おおうお)も参加していました。

ところが、この大魚の手を握っていたのは、当時権勢を誇っていた平群臣の祖・志毘臣(しびのおみ)でした。

志毘は大魚を自分のものにしようとし、わざと袁祁王を挑発する上の句を詠みました。

「お宮の小さな出っ張りは、隅が傾いている」

袁祁王は即座に応えました。

「それは大工が下手だったからだ」

さらに志毘が歌います。

「皇子さまは気が弱いので、私の結い巡らせた八重の柴垣の中へは、とうてい入れまい」

袁祁王も負けずに歌いました。

「荒波が打ち寄せ砕けるところ、そこに泳ぐ鮪(しび)の傍らに、私の妻がいる」

「しび」とはマグロのことで、当時は安価で取るに足らぬ魚とされました。袁祁命はここで「志毘」を魚の「鮪」に例えて嘲ったのです。

志毘は怒りをあらわにして歌いました。

「皇子の造った柴垣は、しっかりしているように見えても、多くの節に結び目があり、切れる柴垣、焼ける柴垣だ!」

すると袁祁王は、さらに返しました。

「大魚を得ようと鮪を突く海人よ。その魚が逃げれば悲しいだろう。だが鮪は所詮魚にすぎぬ。志毘臣よ、いかに威張ろうとも、お前は突かれる鮪だ」

こうして両者は一晩中、歌を掛け合って夜を明かしました。

翌朝、袁祁王は兄の意富祁王に話しました。

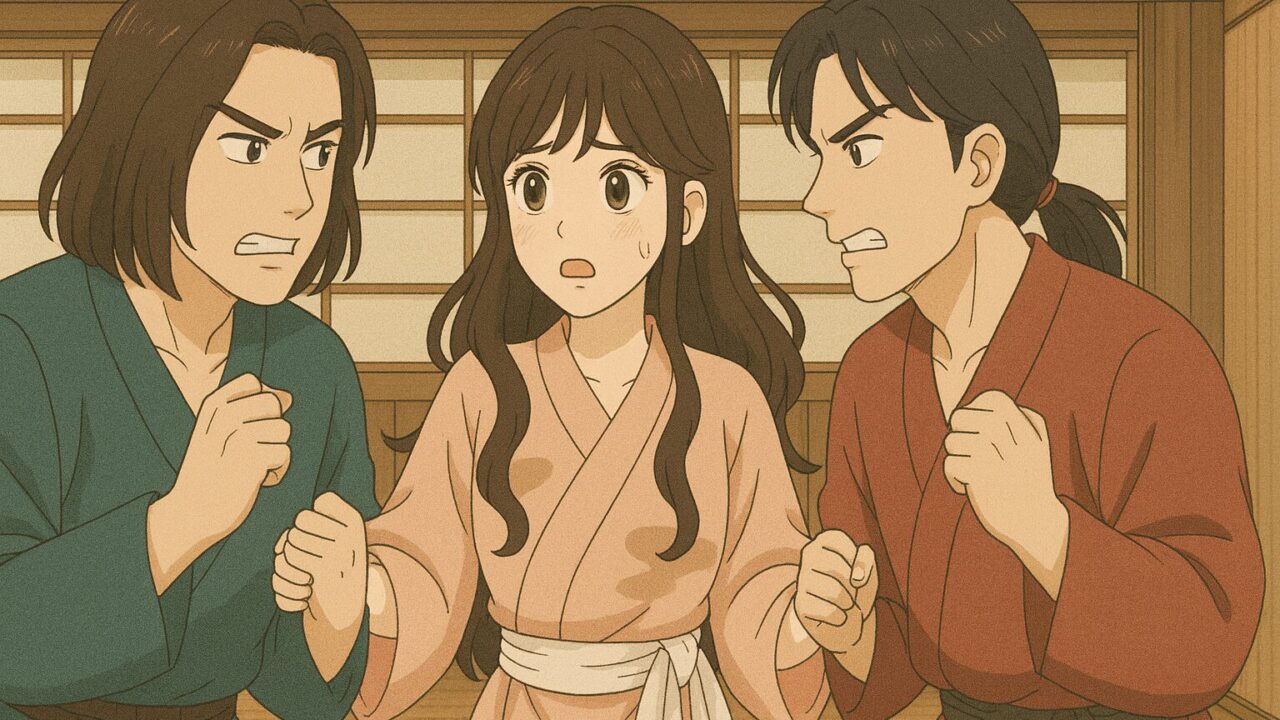

志毘に激怒する兄弟

「志毘は驕り高ぶり、俺たちを馬鹿にしてます。朝廷のみんなも朝だけは宮に出仕しますが、昼には志毘の家に集まって媚びています。あいつは放ってはおけません。今こそ討つべきです」

ちょうどその頃、志毘は疲れて眠り、人の出入りもなく警備も手薄であると知るや、兄弟は兵を集めて志毘の家を囲み、ついにこれを討ち滅ぼしました。

『日本書紀』にも類似の物語が記されています。日本書紀では、武烈天皇が、物部麁鹿火(もののべのあらかひ)の娘の影媛(かげひめ)をめぐって、平群臣鮪(へぐりのおみしび)と歌垣で争い、大伴金村に命じて鮪を討ち取らせたことになっています。

引用元:武烈天皇(『皇国紀元二千六百年史』)

引用元:武烈天皇(『皇国紀元二千六百年史』)帝位を譲り合う兄弟

この後、天下を治めるべき帝位をめぐり、兄弟は互いに譲り合いました。

順序からいえば兄の意富祁王が即位すべきでしたが、彼は弟にこう言いました。

「播磨の志自牟の家に潜んでいた時、もしお前が身分を明かさなかったら、僕らは一生埋もれたままだった。今日こうしていられるのは、すべてお前の功績だ。僕は兄ではあるが、あなたが天下を治めてくれ」

袁祁王は固く辞退しましたが、兄の勧めを拒めず、ついに帝位にお就きになったのです。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

歌垣

かれ天の下治らしめさむとせしほどに、平群の臣が祖、名は志毘の臣、歌垣に立ちて、その袁祁の命の婚はむとする美人の手を取りつ。その孃子は、菟田の首等が女、名は大魚といへり、ここに袁祁の命も歌垣に立たしき。ここに志毘の臣歌ひて曰ひしく、

臣の子の 八重の柴垣

入り立たずあり。 (歌謠番號一〇八)

遊び來る 鮪が端手に

妻立てり見ゆ。 (歌謠番號一〇九)

八節結り 結りもとほし

截れむ柴垣。燒けむ柴垣。 (歌謠番號一一〇)

其があれば うら戀しけむ。

鮪衝く鮪。 (歌謠番號一一一)

- 歌垣(男女集まって互に歌をかけあう行事に出て)

- をとつ端手(あちらの出ている所)

- 大匠拙劣みこそ(大工が下手だから)

- 心をゆらみ(心がゆるいので)

- 潮瀬の 波折を見れば(海水の瀬に打ちかかる波を見れば。ナヲリは、波が寄せて崩れるもの)

- 八節結り 結りもとほし(多くの小間で結んで、結び廻らしてあるが)

- 大魚よし(枕詞。大きい魚よ)

- 鮪衝く(シビは、マグロの大きいもの。ここは志毘の臣をいう。モリで突くから、シビツクという)

- 其があれば うら戀しけむ(志毘があるので、姫が心中恋しく思われるだろう)

- 鮪衝く鮪(その鮪を突く、鮪を。この歌、宣長は、別の時の王子の歌といい、橘守部は、志毘の臣の歌だという)

- かく歌ひて、鬪ひ明して(歌をかけ合つて夜を明かして)

- 意富祁の命(オケの命に同じ。仁賢天皇。元来、この兄弟は、オホ(大)、ヲ(小)を冠する御名になつているので、オケのオも大の意である)

- 汝が命名を顯はさざらませば(あなたが名を顕さなかったとしたら)