古事記現代語訳(53)雄略天皇④蜻蛉島と榛の木

吉野川のほとりで乙女に会う

雄略天皇が吉野の宮においでになった際、吉野川のほとりに一人の美しい乙女がいました。

天皇はその乙女を、宮に連れて帰られました。

のちに再び吉野を訪れられた際、かつて乙女と出会ったその場所にとどまられ、大御呉床(おおみあぐら)という御座を置き、琴を奏でられました。

大御呉床は、折り畳み式の椅子のようです。

乙女に舞を所望されると、彼女は優美に舞い踊り、天皇は感銘を受けて御歌を詠まれました。

大御呉床に座す神の御手が弾く琴に、あわせて舞う乙女よ、いつまでもこうしていたいなぁ

蜻蛉島の由来

その後、天皇は吉野の阿岐豆野(あきづの)にて猟をなさいました。

御座におかけになっておられると、一匹の虻が飛んできて天皇の腕に食いつきました。

すると突然、蜻蛉(あきつ)、トンボが現れ、たちまち虻を食い殺して飛び去ったのです。

この光景をご覧になった天皇は、喜びを込めて歌を詠まれました。

吉野の袁牟漏嶽(おむろがたけ)に猪や鹿がいると誰かが言った。天下を治める私は、ここで獲物を待ち、白い袖の着物を着て大御呉床(おおみあぐら)に座っていた。

私の腕に虻が食いついたが、蜻蛉が忽ちそれを食ってしまった。そうだ、この大和の国を、蜻蛉島(あきづしま)と名付けよう。

こうして日本は「蜻蛉島(あきづしま)」と称されるようになったと伝えられています。蜻蛉のことを、古くは「あきつ」と呼んでいたからです。

吉野の阿岐豆野は、奈良県吉野郡吉野町宮滝から吉野川の対岸の御園にかけての一帯だとされています。

蜻蛉はカゲロウとも読みますが、この場合はトンボのようです。

吉野の袁牟漏嶽は、吉野郡東吉野村の丹生川上神社(にうかわかみじんじゃ)の拝殿の裏側に小牟漏岳(おむろがたけ)があります。

蜻蛉島(あきづしま)は、日本の本州の古代の呼称。秋津島とも書きます。

榛の木に助けられる

またある時、雄略天皇は大和の葛城山にお登りになりました。

すると、突如として口を開けた大きな猪が山中から飛び出してまいりました。

天皇はすかさず鏑矢をつがえ、狙い違わず放たれました。矢は見事に猪を射抜きましたが、傷を負った猪は怒り狂い、唸り声を上げながら大口を開けて天皇へと突進してきました。

その勢いは恐ろしく、さすがの雄略天皇もあぶないと感じ、傍にあった榛の木(はんのき)によじ登って難を逃れられました。

そして榛の木の上から、命拾いをした安堵と感謝の思いを込めて歌をお詠みになりました。

天下を治める天皇が見事に射た猪よ。その手負い猪が迫ってくるのを恐れて、私が逃げ登った岡の榛の木よ。おまえのお陰で助かったぞ。

こうして天皇は、榛の木に救われて無事に難を免れられたのでした。

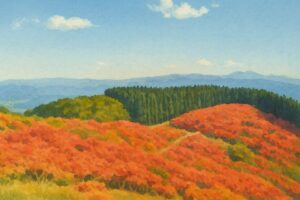

葛城山は、大和葛城山で、奈良県御所市と大阪府南河内郡千早赤阪村との境に位置する標高959.2メートルの山。5月中旬のヤマツツジの群生で有名です。

榛の木は、カバノキ科ハンノキ属の落葉高木。湿地周辺部の肥沃な土地では、高さ30メートル、幹回りの直径1メートルを超すものもあります。

引用元:木には名前がある

引用元:木には名前がある手負い猪とは、 撃たれたり、射られたりして、傷を受けた猪のことで、傷つき追いつめられて、必死の反撃をこころみるものを例えることもあります。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

吉野の宮

天皇吉野の宮にいでましし時、吉野川の邊に、童女あり、それ形姿美麗かりき。かれこの童女を召して、宮に還りましき。後に更に吉野にいでましし時に、その童女の遇ひし所に留まりまして、其處に大御呉床を立てて、その御呉床にましまして、御琴を彈かして、その童女に儛はしめたまひき。ここにその童女の好く儛へるに因りて、御歌よみしたまひき。その御歌、

彈く琴に 儛する女、

常世にもがも。 (歌謠番號九七)

猪鹿伏すと、

誰ぞ 大前に申す。

やすみしし 吾が大君の

猪鹿待つと 呉床にいまし、

白栲の 袖著具ふ

手腓に 虻掻き著き、

その虻を 蜻蛉早咋ひ、

かくのごと 名に負はむと、

そらみつ 倭の國を

蜻蛉島とふ。 (歌謠番號九八)

- 神の御手もち(天皇の御手で。作者自身の事に敬語を使うのは、例が多く、これも後の歌曲として歌われたものだからである)

- 常世にもがも(永久にありたい。常世は永久の世界)

- 阿岐豆野(吉野山中にある。藤原の宮時代の吉野の宮の所在地)

- み吉野の 袁牟漏が嶽(吉野山中の一峰だろうが、所在不明)

- 大前(天皇の御前)

- 白栲の 袖著具ふ(白い織物の衣服の袖を著用している)

- 手腓(腕の肉の高いところ)

葛城山①榛の木

遊ばしし 猪の、

病猪の うたき畏み、

わが 逃げ登りし、

あり岡の 榛の木の枝。 (歌謠番號九九)

- うたき依り來(口をあけて近づいてくる)

- 遊ばしし(射とめたの敬語法)

- あり岡の(そこにある岡の)