古事記現代語訳(52)雄略天皇③引田部赤猪子

若き雄略天皇と引田部赤猪子の出会い

ある時、若き雄略天皇は大和の美和河のほとりにお出ましになりました。

すると、川辺で衣を洗っている一人の乙女の姿が目にとまりました。乙女はひときわ美しく、可憐でありました。

天皇は声をかけられました。

「あなたは誰だ?」

乙女は恭しく答えました。

「私は引田部赤猪子(ひけたべのあかいこ)と申します」

天皇はしばし彼女を見つめ、「いずれおまえを宮で使ってやろう。嫁には行かず待っておれ」

と仰せられ、そのまま宮へお戻りになりました。

赤猪子は大いに喜び、嫁ぐことなく、ひたすら天皇のお召しを待ち続けました。

美和河とは、奈良県桜井市の初瀬川から三輪山の方に流れる川です。

引田部赤猪子のその後

ところが、長い年月が過ぎても、とうとうお声がかかることはありませんでした。やがて彼女は年老いてしまいました。

原文では「80年経った」となっていますが、現代語に訳せば、「80年」とは、「とても長い年月」ということになります。ちなみに八十神(やそがみ)とは、とても大勢の神さまということです。

赤猪子は思いました。

「もはや宮で仕えることはできません。しかし、私は命を受けて以来、ただひたすら陛下を待ち続けてきたのです。この思いを告げないままでは、心が張り裂けてしまいます」

そうして彼女は、鳥や魚、野菜など多くの献上物を携え、宮中に参上しました。

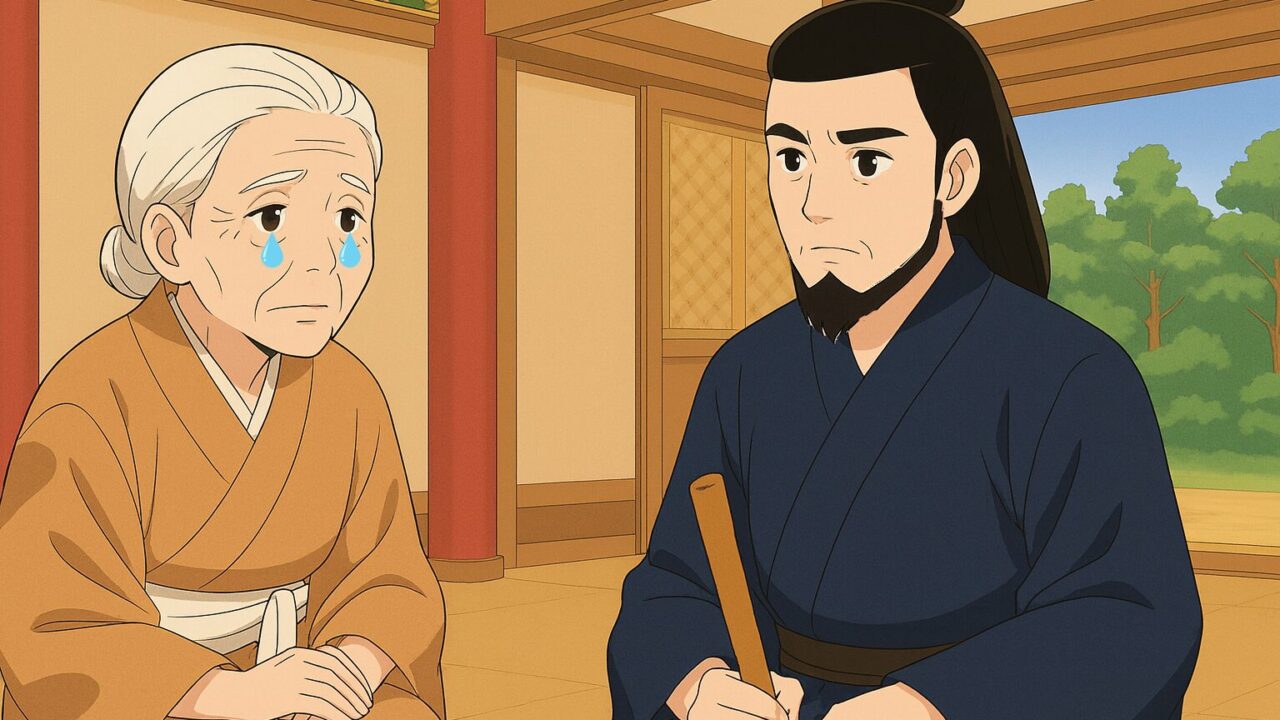

天皇はその姿をご覧になり、驚いて問われました。

「あなたは誰だ?どうしてここに参ったのだ?」

赤猪子は涙ながらに申しました。

「昔、あなたさまより『嫁には行かずに待っていろ』との仰せを賜りました。そのお言葉を胸に今日まで過ごし、数十年を経て、このように年老いてしまいました。もはや奉公できる身ではございません。ただ、約束を守り、待ち続けたことを申し上げたく、参ったのでございます」

これをお聞きになった天皇は大いに驚き、深くお悔やみになりました。

「私はずっと忘れていたよ。それなのにあなたは心を変えず、ただ一途に待ち続けていてくれた。なんと気の毒なことだろう」

雄略天皇、歌を贈る

そして憐れみを込めて二首の歌を詠まれました。

「御諸山のご神木の橿(かし)、その根元のように神聖で近づきがたい橿原のお嬢さんよ」

「引田の林の若栗のように、若い日のうちにあなたを妻としていれば良かったのになぁ。今ではすっかり年老いてしまったね」

この御歌を聞いた赤猪子は、堪えきれず涙を流しました。その涙で、着ていた赤染めの袖はびっしょりと濡れました。

御諸山は、大神神社のご神体の三輪山。橿原は、奈良県橿原市。神武天皇をお祀りする橿原神宮があります。

引田は、現在の奈良県桜井市白河(しらが)だとされ、秉田(ひきた)神社があります。

引用元:神社巡遊録

引用元:神社巡遊録引田部赤猪子、歌を返す

そしてすすり泣きながら歌を返しました。

「引田の玉垣、築き残したその玉垣を誰に頼みましょうか。私はこれから誰を頼ればよいのでしょうか。大神神社の巫女の私は」

さらに、

「日下江の入江に咲く蓮の花々、その若々しい花のような盛りの人たちは、実に羨ましいことです」

こう詠んで自分の境遇を訴えました。

天皇は赤猪子の貞淑さを褒め、数々の品物を与えました。

日下江は、現在の東大阪市日下町とされ、当時は、草香江(くさかえ)とよばれる入江で、蓮の花が咲き誇っていたそうです。草香江の別名は河内湖。現在は大阪平野の一部になっています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

引田部の赤猪子

またある時天皇いでまして、美和河に到ります時に、河の邊に衣洗ふ童女あり。それ顏いと好かりき。天皇その童女に、「汝は誰が子ぞ」と問はしければ、答へて白さく「おのが名は引田部の赤猪子とまをす」と白しき。ここに詔らしめたまひしくは「汝、嫁がずてあれ。今召さむぞ」とのりたまひて、宮に還りましつ。かれその赤猪子、天皇の命を仰ぎ待ちて、既に八十歳を經たり。ここに赤猪子「命を仰ぎ待ちつる間に、已に多の年を經て、姿體痩み萎けてあれば、更に恃むところなし。然れども待ちつる心を顯はしまをさずては、悒きに忍へじ」と思ひて、百取の机代の物を持たしめて、まゐ出で獻りき。然れども天皇、先に詔りたまひし事をば、既に忘らして、その赤猪子に問ひてのりたまはく、「汝は誰しの老女ぞ。何とかもまゐ來つる」と問はしければ、ここに赤猪子答へて白さく、「それの年のそれの月に、天皇が命を被りて、大命を仰ぎ待ちて、今日に至るまで八十歳を經たり。今は容姿既に老いて、更に恃むところなし。然れども、おのが志を顯はし白さむとして、まゐ出でつらくのみ」とまをしき。ここに天皇、いたく驚かして、「吾は既に先の事を忘れたり。然れども汝志を守り命を待ちて、徒に盛の年を過ぐししこと、これいと愛悲し」とのりたまひて、御心のうちに召さむと欲ほせども、そのいたく老いぬるを悼みたまひて、え召さずて、御歌を賜ひき。その御歌、

白檮がもと ゆゆしきかも。

白檮原孃子 (歌謠番號九三)

若くへに 率寢てましもの。

老いにけるかも。 (歌謠番號九四)

築きあまし 誰にかも依らむ。

神の宮人。 (歌謠番號九五)

花蓮 身の盛人、

ともしきろかも。 (歌謠番號九六)

- 美和河(泊瀬川の、三輪山に接して流れる所)

- 悒きに忍へじ(心が晴れないのに堪えない)

- 百取の机代(多くの進物)

- 御諸の 嚴白檮がもと(神社の厳然たる白樫の木の下)

- ゆゆしきかも(憚るべきである)

- 白檮原孃子(白樫原に住む乙女。引田部の赤猪子を、その住所によっていう)

- 引田(三輪山近くの地名)

- 若栗栖原(若い栗の木の原)

- 若くへに(若い時代に)

- 丹摺の袖(赤い染料で摺りつけて染めた衣服の袖)

- 御諸に 築くや玉垣(ヤは感動の助詞。神社で作る垣)

- 築きあまし(作り残して。作ることが出来ないで)

- 誰にかも依らむ(誰に頼りましょうか。この歌、琴歌譜に載せ、垂仁天皇がお妃と共に三輪山にお登りになった時の歌とする別伝を載せている)

- 日下江(大和川が作っている江)

- 花蓮(以上比喩)

- 志都歌(歌曲の名)