古事記現代語訳(45)速総別王と女鳥王の謀反

速総別王と女鳥王の謀反

仁徳天皇はあるとき、女鳥王(めとりのおう)という身分高い女性を宮中に召し上げようと思われ、異母弟の速総別王(はやぶさわけのおう)を仲人にお立てになりました。

ところが、女鳥王は速総別王に向かって、

「私は宮中へはお仕えできません。皇后さまはたいへん嫉妬深く、あの八田若郎女でさえ耐えかねて下がってしまったほどです。ですから、私などが務まるはずがありません。それよりも、あなたさまの妻にしてくださいませ」

と言いました。

速総別王はこれを受け入れ、女鳥王を妻とし、仁徳天皇には報告しませんでした。

やがて仁徳天皇は、直接女鳥王のお住まいへ赴かれ、戸口の敷居にお立ちになって中を覗かれると、女鳥王は機を織っていました。

天皇は歌に託して、

「女鳥王よ、その布は誰のために織っているのか?」

とお尋ねになりました。

女鳥王もまた歌で、

「これは大空高く飛ぶ速総別王のお羽織のためです」

と答えました。

仁徳天皇はそれをお聞きになり、二人の仲を悟って黙って宮へお帰りになりました。

その後、女鳥王は速総別王に歌で伝えました。

雲雀(ひばり)でさえ天に駆け上がります。大空高く飛ぶハヤブサの王さまよ、さあ雀(すずめ)を仕留めなさい

ここでいう雀とは、もちろん大雀命のことを指し、「早く仁徳天皇を討って位を奪え」という意味なのです。

このことがやがて仁徳天皇のお耳に入り、天皇は兵を遣わして二人を討たせました。

速総別王と女鳥王は倉橋山に逃げました。しかし倉橋山は、か弱い女鳥王は速総別王の手を借りなければ登れないほどの急な坂道でした。

夫は妻の手をとりながら、

倉橋山は梯子を真っ直ぐに立てたように険しいが、妻が手を握ってくれるからこそ登れるのだ

と歌いながらなんとか登りきりました。しかし、ついに宇陀の曽爾に辿り着いたところで、兵に追いつかれ、二人は討たれてしまいました。

宇陀の曽爾は、現在の奈良県宇陀郡曽爾村です。現在、曾爾高原はススキの名所として、人気の観光地になっています。

その軍を率いたのは山部大楯連(やまべのおおたてのむらじ)でした。

腕飾り泥棒

大楯は女鳥王の亡骸から、美しい玉の腕飾りを奪い、自分の妻に贈りました。

のちに宮中で宴が催され、臣下たちの妻たちが列席したとき、大楯の妻はその腕飾りを誇らしげに手に巻いて参加しました。

皇后の石之日売は列席の妻たちに柏の葉でお酒をお与えになりましたが、その腕飾りに見覚えがあったため、大楯の妻にだけはお酒を与えず、すぐに宴席から追い出しました。

そして大楯を呼び出し、

「速総別王と女鳥王は大罪を犯したので討たれました。それは当然のことです。しかし、二人はあなたよりずっと身分の高い王たちです。そんな女鳥王のまだ温かい亡骸から腕飾りを剝ぎ取り、それを自分の妻に贈るなんて、あなたはあまりにも非道です」

と仰せになり、大楯を死罪に処されました。

枯野という名の船

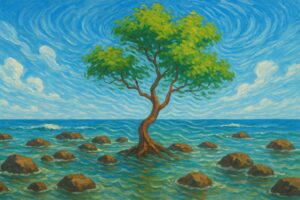

仁徳天皇の御世、免寸河(うきがわ)の西のほとりに、そびえ立つ一本の大木がありました。

朝日を受ければその影は淡路島に届き、夕日を浴びれば河内の高安山を越えるほどでありました。

里人がこの大木を伐って船を造りますと、それは驚くほど早く進む船となり、「枯野(からの)」と名づけられました。

その船で朝と夕に淡路島の清水を汲みにいき、宮中に飲み水として献じていました。

やがてその船が壊れると、人々は木材を燃やして塩を焼き、焼け残った木で琴を作りました。

すると、その音色は遙か七つの郷にまで響きわたり、まるで由良の海峡の風に揺れる、岩礁の海に浸かっている木のように、さやさやと鳴り響いたと伝えられています。

このような伝承が残る仁徳天皇は、ついに八十三歳にして崩御されました。御陵は毛受(もず)の耳原にあります。

河内の高安山は、大阪府八尾市と奈良県生駒郡との境に位置する山。標高は487.5メートルです。

由良の海峡は、現在の紀淡海峡(きたんかいきょう)で、本州の紀伊半島と淡路島に挟まれた海峡のこと。

御陵である毛受(もず)の耳原は、大阪府堺市堺市北区百舌鳥西之町にある大仙古墳だとされています。全長486メートルに及ぶ日本最大の前方後円墳です。この古墳を作るのには、1日に1000人が働いたとして、15年以上かかったと推定されています。

この御陵は、天皇の存命中に工事をしました。その時に鹿の耳の中からモズが飛び出したという理由でこの地名となりました。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

速總別の王と女鳥の王

また天皇、その弟速總別の王を媒として、庶妹女鳥の王を乞ひたまひき。ここに女鳥の王、速總別の王に語りて曰はく、「大后の強きに因りて、八田の若郎女を治めたまはず。かれ仕へまつらじと思ふ。吾は汝が命の妻にならむ」といひて、すなはち婚ひましつ。ここを以ちて速總別の王復奏さざりき。ここに天皇、直に女鳥の王のいます所にいでまして、その殿戸の閾の上にいましき。ここに女鳥の王機にまして、服織りたまふ。ここに天皇、歌よみしたまひしく、

誰が料ろかも。 (歌謠番號六七)

女鳥の王、答へ歌ひたまひしく、

かれ天皇、その心を知らして、宮に還り入りましき。

この時、その夫速總別の王の來れる時に、その妻女鳥の王の歌ひたまひしく、

高行くや 速總別、

鷦鷯取らさね。 (歌謠番號六九)

岩かきかねて 吾が手取らすも。 (歌謠番號七〇)

また歌ひたまひしく、

妹と登れば 嶮しくもあらず。 (歌謠番號七一)

その將軍山部の大楯の連、その女鳥の王の、御手に纏かせる玉釧を取りて、おのが妻に與へき。この時の後、豐の樂したまはむとする時に、氏氏の女どもみな朝參りす。ここに大楯の連が妻、その王の玉釧を、おのが手に纏きてまゐ赴けり。ここに大后石の日賣の命、みづから大御酒の栢を取らして、諸氏氏の女どもに賜ひき。ここに大后、その玉釧を見知りたまひて、御酒の栢を賜はずて、すなはち引き退けて、その夫大楯の連を召し出でて、詔りたまはく、「その王たち、禮なきに因りて退けたまへる、こは異しき事無きのみ。それの奴や、おのが君の御手に纏かせる玉釧を、膚も煴けきに剥ぎ持ち來て、おのが妻に與へつること」と詔りたまひて、死刑に行ひたまひき。

- 速總別の王(猛禽のハヤブサを名としている王。ハヤブサとサザキ(ミソサザイ)とが女鳥を争ったという鳥類物語が原形だろう)

- 大后の強きに因りて(皇后は嫉妬深く、もてあましている)

- 治めたまはず(思うようになされない)

- 織ろす機(織らす機に同じ。お織りになっている機織り物)

- 誰が料ろかも(ロは接尾語)

- 高行くや(叙述による枕詞)

- みおすひがね(御おすいの材料)

- 雲雀は天に翔る(高行くの比喩)

- 倉椅山(奈良県磯城郡の東方の山)

- 梯立ての(叙述による枕詞。階段を立てる意で倉を修飾する)

- 岩かきかねて(岩に手をかけ得ないで。「霰ふる杵島が嶽をさかしみと草とりかねて妹が手を取る」(肥前國風土記))

- 宇陀の蘇邇(奈良県宇陀郡)

- 玉釧(美しい腕輪)

- 氏氏の女どもみな朝參りす(諸家の女たちが宮廷に出た)

- 大御酒の栢(御酒を盛った御綱栢)

- その王たち(ハヤブサワケと女鳥の王)

枯野(からの)という船

其が餘 琴に造り、

掻き彈くや 由良の門の

門中の 海石に

振れ立つ 浸漬の木の、さやさや。 (歌謠番號七五)

- 兔寸河(所在不明。物語によれば大阪平野のうちである)

- 高安山(大阪府中河内郡。信貴山)

- や(ヤは間投の助詞)

- 由良の門(大阪湾口の由良海峡。【紀淡海峡】)

- 海石(海中の石、暗礁)

- 浸漬の木の(海水に浸っている木のように)

- さやさや(音がさわやかであること)

- 毛受の耳原(大阪府泉南郡。この御陵は、天皇生前に工事をした。その時に鹿の耳の中からモズが飛び出したから地名とするという)