古事記現代語訳(44)皇后、石之日売の嫉妬

仁徳天皇と黒日売の短い春

仁徳天皇は即位されると、難波の高津の宮(たかつのみや)を皇居にお定めになり、葛城の曽都彦(そつひこ)の娘、石之日売(いわのひめ)を皇后に立てられました。

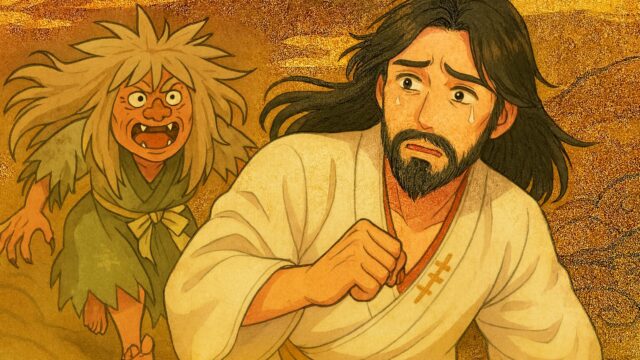

けれどもこの石之日売は、大層嫉妬深い方で、ちょっとしたことにでもすぐに、じだんだを踏んで激しくお怒りになりました。

そのため、宮中に仕える女たちも、仁徳天皇のお部屋には軽々しく近づけないほどでした。

そんな時、仁徳天皇は、吉備の国の吉備海部直(きびのあまべつのあたい)の娘で、黒日売という美しい女性がいるとお聞きになり、宮中に呼ぼうとなさいました。

ところが皇后の嫉妬を恐れて、黒日売はやむなく国に逃げ帰ってしまいました。

その時、仁徳天皇は、高殿(たかどの)から、難波の港から出航する黒日売の舟を御覧になり、

「沖に小舟が連なっている。愛しいあの娘が、国へ帰って行くのだな」

と、お心を歌に託してお詠みになりました。

難波の高津宮(たかつのみや)は、大阪市街地を南北に走る上町台地の北端に位置する大阪城本丸地区か、中央区法円坂の難波宮跡公園あたりだとされています。

引用元:じゃらんnet

引用元:じゃらんnet大阪市中央区高津には、仁徳天皇を主祭神とする高津宮(こうづぐう)という神社もあります。

「吉備国」は、大和、筑紫、出雲と並ぶ古代日本の四大王国の一つとされていました。現在の岡山県全域と広島県東部、香川県島嶼部、兵庫県西部の一部にまたがる広大な地域でした。

岡山県倉敷市玉島黒崎に、黒瀬神社という神社があり、そこに黒日売が住んでいたと伝わっています。

この歌を耳にした皇后は怒り、すぐに人を遣わして黒日売を船から引きずり降ろし、徒歩で吉備へと帰らせました。

それでも天皇は黒日売を思い続け、ついに「淡路島を見に行く」と皇后を騙して宮を発ち、まず淡路島に立ち寄られました。

そしてそこから、黒日売のいる吉備の方を眺めながら歌いました。

海が照り輝く難波の岬を出て、ここから島々を見渡せば、粟島(あわしま)、淤能碁呂志摩(おのごろしま)、檳榔の島(あぢまさのしま)、佐気都志摩(さけつしま)が見える。

そして吉備の黒日売のもとへお忍びでお出ましになりました。

黒日売は天皇を山の菜園に案内し、自ら青菜を摘んで羹(あつもの)を作ろうとしました。その姿を御覧になった天皇は、

「山の畑の青菜も、愛しいおまえと一緒に摘めば、なんと楽しいことだろう」

と歌われました。

やがて天皇が大和へお戻りになる時、黒日売は別れを惜しみ、

「大和へ吹きのぼる西風に、雲は散り離れて行けども、私は決してお忘れいたしません」

と、切ない思いを歌に込めました。

粟島は、和歌山市加太の神島や四国の阿波方面等とされています。加太には、人形供養で知られている淡嶋神社があります。

淤能碁呂志摩は、「おのずから出来た島」を意味する説が有力。和歌山市の友ヶ島にある沖ノ島説、兵庫県南あわじ市の沼島(ぬしま)説、兵庫県姫路市の家島説など多数の説があります。

檳榔の島と佐気都志摩の詳細は不明。「檳榔の島」は「檳榔樹(びんろうじゅ)が茂る島」、「佐気都志摩」は「裂ける島」で「離れ小島」とも考えられます。

羹は、とろみのある熱いスープのこと。「羹に懲りて膾(なます)を吹く」とは、一度の失敗に懲りて、必要以上に用心深くなることの例え。膾は、細く切った食材を酢を基本とした調味料で和えたお料理のこと。酢の物ともいいます。

こうして仁徳天皇と黒日売の短い春は終わりましたが、黒日売にとって、天皇がわざわざお忍びで訪ねてくださったその出来事は、一生忘れることのできない素晴らしい思い出と誇りになったのです。

八田若郎女への嫉妬から奴理能美の家に身を寄せる石之日売

そして、あるとき皇后の石之日売は、豊楽(とよのあかり)の席で使う御綱柏(みつながしわ)の葉を求めて、わざわざご自分で紀伊の国までお出かけになりました。そして皇后は、葉をいっぱい積んだ船で難波へ向かわれました。

同じ時、お宮で水の管理をしていた吉備国の児島郡(こじまのこおり)の仕丁(つかえのよぼろ)が国に帰ろうとしていました。

その仕丁が、難波の大渡で、皇后の船から遅れていた雑仕女(ぞうしめ)たちの船に会いました。

仕丁が、「天皇は近頃、八田若郎女(やたのわきいらつめ)と親しくされております」と話しました。

皇后が留守の間、天皇は八田若郎女をお呼びになり、親しくなっていたのです。

豊楽は、宴会の意味。

御綱柏は、葉の先が三つあるいは五つに裂けたものは、神に供物をするときや大嘗祭のあとに行われる「豊明節会(とよあかりのせちえ)」のときに、酒やお料理を盛り入れる器として使われました。御綱柏は、ウコギ科の常緑喬木(きょうぼく)のカクレミノです。

吉備国の児島郡は、現在の岡山県にあった郡。

仕丁は、律令制で、成人男性に課せられた肉体労働。50戸ごとに二人が割り当てられ、3年交替で労役に服させました。

雑仕女は、女性の召使のこと。

これを聞いた雑仕女たちは、大急ぎで皇后の船を追いかけて伝えました。

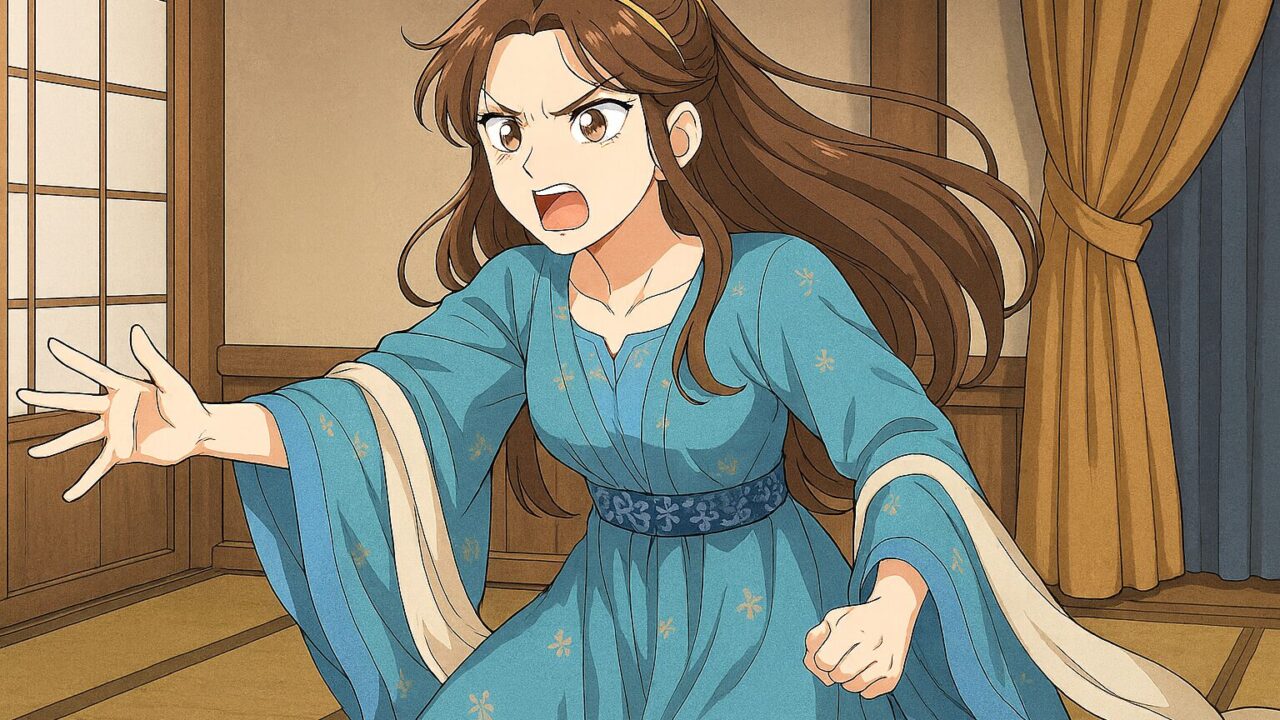

皇后は烈火のごとくお怒りになり、せっかく集めた御綱柏の葉をすべて海に投げ棄ててしまわれました。そこを「御津の崎」と呼ぶのはこの故事によります。

そのまま皇后はお宮に戻らず、船を堀江に入れて淀川をさかのぼり、京都の山城へと向かわれました。

川を上りながら皇后は歌われました。

山また山の山城川を 上へ上へとさかのぼれば、川辺に立つ烏草樹(さしぶ)、その下に広葉の真椿(まつばき)の大樹。憎らしいとは思うけれど、その花のように輝き、その葉のように広き心の、我が君こそ、恋しくお慕いしている方なのです。

御津の崎は、難波の淀川河口にあった朝廷直轄の港のこと。現在の大阪市中央区の三津寺筋付近か高麗橋付近だとされています。

山城川は、現在の木津川だとされています。

引用元:大日本図書

引用元:大日本図書烏草樹は、シャシャンボ、真椿は、椿の美称で、神聖な椿の木。清浄で、神霊がやどる椿の木。

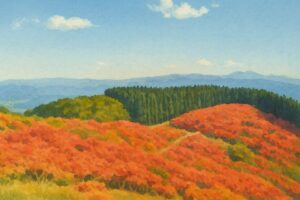

引用元:神戸・六甲山系の森林

引用元:神戸・六甲山系の森林淀川から京都の木津川を上って奈良の入り口に来て、またお歌いになりました。

麗しき山城を過ぎ、青山に囲まれた奈良を過ぎた。あてもなく彷徨っているけれど、私が見たいと恋焦がれるのは、ただ葛城の高台にある故郷の家のあたりです。

皇后はその後、筒木の地に住む韓人の奴理能美(ぬりのみ)の家に身を寄せました。

天皇はこれを聞き、鳥山という舎人に歌を託されました。

山城で追いつけ、鳥山よ。追いつけ、追いつけ、私の最愛の妻に会えるだろうか

さらに丸邇臣口子(わにのおみのくちこ)を使いに出し、こう歌をお伝えになりました。

御諸山の大猪子ヶ原(おおいこがはら)、猪の二つの肝は向かい合っている。おまえも大きな心で、私の方をしっかり向いて、怒りを鎮めてはくれないか。

葛城の高台は、皇后の父、葛城の襲津彦(そつひこ)と母、葛城の高額姫(たかぬかひめ)の出身地です。

筒木の地は、京都府京田辺市。韓人は朝鮮半島からの渡来人。

御諸山は、奈良県桜井市三輪町の大神(おおみわ)神社のご神体である三輪山のこと。

大猪子ヶ原は、特定できません。イノシシが出没する原っぱなのかもしれません。当時は、肝の中に心が存在していると考えられていました。

そしてまた歌われました。

山城の乙女が鍬で掘った大根、その白い腕を枕にしていなければ、あなたなどを知らぬと言えただろうに

しかし皇后はまったく態度を和らげず、口子が御殿の玄関に向かえば、皇后は裏口に逃げ、口子が裏口に回れば、皇后は玄関に戻りました。

口子は激しい雨の中で何度も庭に平伏しました。その間に、どんどん土砂降りになり、赤い紐の付いた藍染めの衣がびっしょり濡れて、衣の青が真っ赤に染まるほどでした。

妹の口比売はそれを見て歌いました。

筒木の宮で奮闘する兄を見ていると、涙があふれてきます

皇后が「兄とは誰のことですか」と尋ねると、口比売は「そこにいる口子臣でございます」と答えました。

そこで口子、口比売、奴理能美の三人が相談して、これはどうしても天皇にこちらへ来ていただくよりほかには手だてがあるまいということになりました。

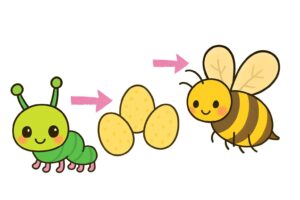

「皇后がここへおいでになったのは、奴理能美の飼っている珍しい虫をご覧になるためでございます。その虫というのは、初めは這う虫で、つぎには卵になり、そして最後に飛ぶ虫になって、三度姿を変えるのです」と天皇に伝えました。

その虫は蚕で、幼虫から繭、成虫へと三たび姿を変えるものを、「珍しい虫」と言ったのです。

天皇はそれをお聞きになり、「そんな不思議な虫がいるのなら、私も見に行こう」と、すぐに奴理能美の家へ赴かれ、戸の前に立って歌われました。

山城の女が鍬で掘った大根の葉のように、お前はざわざわと、いつまでも不満を言う。だから私は、向こうに繁っている木々の茂みのように、こうして大勢引き連れて、お前を迎えに来たのだよ

この歌により皇后もようやく怒りを鎮め、お二人はついに仲直りをされました。

天皇は、八田若郎女のことも恋しく思い、

大和郡山の八田の一本菅(ひともとすげ)は、子供も持たず荒れ野に立っている。もったいないね、あのスガの原っぱに。あなたが清(すが)しい女性だから、思わずスガ原と言ってしまったよ、本当はスゲ原なのに。

八田若郎女も答えて歌いました。

八田の一本菅は一人で居てもいいでしょう。陛下がそれで良いと思うのならば、一人で居てもいいでしょう。

その後、仁徳天皇は八田若郎女に暇を出し、代わりにその名を永く残すため「八田部」の御名代(みなしろ)をお定めになりました。

「赤い紐の付いた藍染めの衣」については、雄略天皇の巻にも登場します。雄略天皇と親しくなる、一言主神の行列の人たちが着ていた服装と同じです。

筒木の宮は、仁徳天皇の皇后、石之日売命と、皇后の崩御後は、継体天皇が営んだ宮です。渡来人による養蚕業が盛んだったようです。

「三度姿を変える珍しい虫」は、蚕のこと。蚕は最初、大気都比売神(おおげつひめのかみ)の頭から発生したとなっていますが、それは神話での話であり、実際は、大陸や朝鮮との交易によって養蚕がおこなわれるようになったのです。

大和郡山の八田は、現在の奈良県大和郡山市矢田町。一本菅は、カヤツリグサ科の多年草で高山植物です。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

吉備の黒日賣

その大后石の日賣の命、いたく嫉妬みしたまひき。かれ天皇の使はせる妾たちは、宮の中をもえ臨かず、言立てば、足も足掻かに妬みたまひき。ここに天皇、吉備の海部の直が女、名は黒日賣それ容姿端正しと聞こしめして、喚上げて使ひたまひき。然れどもその大后の嫉みますを畏みて、本つ國に逃げ下りき。天皇、高臺にいまして、その黒日賣の船出するを望み見て歌よみしたまひしく、

くろざやの まさづこ吾妹、

國へ下らす。 (歌謠番號五三)

かれ大后この御歌を聞かして、いたく忿りまして、大浦に人を遣して、追ひ下して、歩より追ひたまひき。

ここに天皇、その黒日賣に戀ひたまひて、大后を欺かして、のりたまはく、「淡道島見たまはむとす」とのりたまひて、幸でます時に、淡道島にいまして、遙に望けまして、歌よみしたまひしく、

出で立ちて わが國見れば、

粟島 淤能碁呂島、

檳榔の島も見ゆ。

佐氣都島見ゆ。 (歌謠番號五四)

すなはちその島より傳ひて、吉備の國に幸でましき。ここに黒日賣、その國の山縣の地におほましまさしめて、大御飯獻りき。ここに大御羮を煮むとして、其地の菘菜を採む時に、天皇その孃子の菘採む處に到りまして、歌よみしたまひしく、

吉備人と 共にし摘めば、

樂しくもあるか。 (歌謠番號五五)

天皇上り幸でます時に、黒日賣、御歌、獻りて曰ひしく、

雲離れ そき居りとも、

吾忘れめや。 (歌謠番號五六)

また歌ひて曰ひしく、

隱津の 下よ延へつつ

往くは誰が夫。 (歌謠番號五七)

- 足も足掻かに(足をばたばたさせて)

- 小舟つららく(小船が連なっている)

- おしてるや(語義不明。枕詞だろう)

- まさづこ(黒日賣の本名であろう)

- おしてるや(枕詞。海の照り輝く意)

- 粟島(阿波の方面から見た四国)

- 淤能碁呂島(所在不明)

- 檳榔の島(所在不明。アヂマサは、檳榔樹【びんろうじゅ】)

- 佐氣都島(所在不明)

- 山縣の地(山の料地)

- 大御羮(お吸物)

- 雲離れ そき居りとも(雲が離れるように退いていても。「大和べに風吹きあげて雲ばなれ退(そ)き居りともよ吾を忘らすな」(丹後国風土記、浦島の物語の神女))

- 隱津の 下よ延へつつ(地下水のように下を流れて)

皇后・石の比賣の命

これより後、大后豐の樂したまはむとして、御綱栢を採りに、木の國に幸でましし間に、天皇、八田の若郎女に婚ひましき。ここに大后は、御綱栢を御船に積み盈てて還りいでます時に、水取の司に使はゆる、吉備の國の兒島の郡の仕丁、これおのが國に退るに、難波の大渡に、後れたる倉人女の船に遇ひき。すなはち語りて曰はく、「天皇は、このごろ八田の若郎女に娶ひまして晝夜戲れますを。もし大后はこの事聞こしめさねかも、しづかに遊びいでます」と語りき。ここにその倉人女、この語る言を聞きて、すなはち御船に追ひ近づきて、その仕丁が言ひつるごと、状をまをしき。ここに大后いたく恨み怒りまして、その御船に載せたる御綱栢は、悉に海に投げ棄てたまひき。かれ其地に名づけて御津の前といふ。すなはち宮に入りまさずて、その御船を引き避きて、堀江に泝らして、河のまにまに、山代に上りいでましき。この時に歌よみしたまひしく、

川のぼり 吾がのぼれば、

河の邊に 生ひ立てる 烏草樹を。

烏草樹の樹、

其が下に 生ひ立てる

葉廣 ゆつ眞椿、

其が花の 照りいまし

其が葉の 廣りいますは、

大君ろかも。 (歌謠番號五八)

すなはち山代より廻りて、那良の山口に到りまして、歌よみしたまひしく、

宮上り 吾がのぼれば、

あをによし 那良を過ぎ、

小楯 倭を過ぎ、

吾が 見が欲し國は、

葛城高宮

吾家のあたり。 (歌謠番號五九)

- 大后豐の樂(酒宴)

- 御綱栢(御角柏とも書く。葉先が三つになつている樹葉。これに食物を盛る。ウコギ科の常緑喬木【きょうぼく】、カクレミノ)

- 吉備の國の兒島の郡の仕丁(岡山県児島郡から出た壮丁【そうてい】)

- 倉人女(物の出し入れを扱う女)

- 聞こしめさねかも(御承知にならないからか。疑問の已然条件法)

- 堀江に泝らして、河のまにまに(淀川をさかのぼって)

- つぎねふや(枕詞。語義不明。次々に嶺が現れる意かという)

- 烏草樹(シャクナゲ科の常緑喬木。シャシャンボ)

- 眞椿(神聖な椿。神霊の存在を感じている)

- 那良の山口(淀川から上り、木津川を上って奈良山の山口に来た)

- あをによし(枕詞。語義不明)

- 小楯(枕詞。山の姿の形容か)

- 倭(大和の国の平野の東方。山手の地。ヤマトの名は、もとこの辺の称から起った)

- 吾が 見が欲し國(わたしの見たい国は。その国は、奈良や倭を過ぎて行く葛城の地であるの意)

- 葛城高宮(葛城の高地にある宮。皇后の父君、葛城の襲津彦【そつひこ】、母君葛城の高額姫【たかぬかひめ】、ともにこの地に住まれた)

- 筒木の韓人(京都府綴喜郡【つづきぐん】にいる朝鮮の人)

いしけいしけ 吾が愛し妻に いしき遇はむかも。 (歌謠番號六〇)

また續ぎて丸邇の臣口子を遣して歌よみしたまひしく、

大猪子が原。

大猪子が 腹にある、

肝向ふ 心をだにか

相思はずあらむ。 (歌謠番號六一)

また歌よみしたまひしく、

木钁持ち 打ちし大根、

根白の 白腕、

物申す 吾が兄の君は、

涙ぐましも。 (歌謠番號六三)

ここに口子の臣、またその妹口比賣、また奴理能美、三人議りて、天皇に奏さしめて曰さく、「大后の幸でませる故は、奴理能美が養へる蟲、一度は匐ふ蟲になり、一度は殼になり、一度は飛ぶ鳥になりて、三色に變る奇しき蟲あり。この蟲を看そなはしに、入りませるのみ。更に異しき心まさず」とかく奏す時に、天皇、「然らば吾も奇しと思へば、見に行かな」と詔りたまひて、大宮より上り幸でまして、奴理能美が家に入ります時に、その奴理能美、おのが養へる三種の蟲を、大后に獻りき。ここに天皇、その大后のませる殿戸に御立したまひて、歌よみしたまひしく、

木钁持ち 打ちし大根、

さわさわに 汝が言へせこそ、

うち渡す やがは枝なす

來入り參ゐ來れ。 (歌謠番號六四)

- いしけ鳥山(追いつけよ、鳥山よ)

- いしき遇はむかも(追いついて遇いましょう)

- 御諸(ミモロは、神座をいい、ひいて神社のある所をいふ。ここは葛城の三諸)

- 大猪子が原(原の名。オホヰコは猪のこと)

- 大猪子が 腹にある(上の大猪子が原から引き出している。肝は腹にあるので次の句を修飾する)

- 肝向ふ(枕詞。腹の中には肝が向いあい、そこに心があるとした)

- 打ちし大根(打って掘り出した大根)

- 纏かずけばこそ(ケは、時の助動詞キの古い活用形で未然形)

- 水潦(雨が降って急に出る水)

- 紅き紐著けたる青摺の衣(美装で、雄略天皇の巻にも見える。アヲズリは、青い染料をすりつけて染めること)

- 三色に變る奇しき蟲(蚕である。蚕のはじめは大氣都比賣の神の頭から発生したとなっているが、それは神話のことで、大陸や朝鮮との交通によって養蚕がおこなわれるようになったのである)

- さわさわに(さわぎ立てる形容)

- 汝が言へせこそ(語法上問題がある。セは敬語の助動詞スの已然形とすれば、動詞【言う】の未然形に接続するはずであるのに、イヘセとなっているのは、言うが下二段活か。とにかく已然条件法であろう)

- うち渡す(見渡したところの)

- やがは枝(茂った木の枝のように。人々を連れて来入ることの形容)

- 志都歌の歌ひ返し(歌曲の名。志都歌があって、それに付随して歌い返す歌の意であろう)

八田の若郎女

子持たず 立ちか荒れなむ。

あたら菅原。

言をこそ 菅原と言はめ。

あたら清し女。 (歌謠番號六五)

ここに八田の若郎女、答へ歌よみしたまひしく、

天皇し よしと聞こさば 獨居りとも。 (歌謠番號六六)

かれ八田の若郎女の御名代として、八田部を定めたまひき。

- あたら菅原(惜しい菅原だ)