古事記現代語訳(43)仁徳天皇の仁政・民のかまど

仁徳天皇、インフラを整える

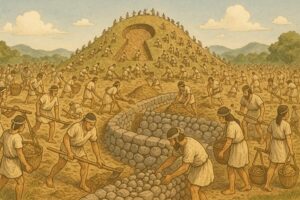

仁徳天皇の御世には、大陸から渡来した秦人(はたびと)を雇い、茨田(うまらだ)の堤や屯倉(みやけ)を築かせ、また丸邇(わに)の池、依網(よさみ)の池を造らせました。

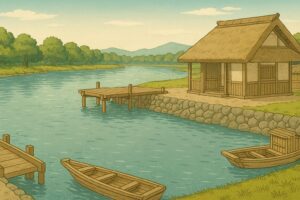

さらに難波の堀江を造って海に通じさせ、小椅(おばし)の江を開き、墨江(すみえ)の津を定められるなど、この国の基盤を大いに整えられました。

秦人とは、古代日本における渡来系氏族の一つです。

茨田堤は、河内平野北部を流れる古川沿いに痕跡が現存しています。淀川と淀川の支流の古川に挟まれた土地、茨田郡に造られた堤防。大阪府門真市にある2つある堤根神社(つつみねじんじゃ)は、茨田堤の鎮守として創建された神社です。

茨田の屯倉は、河内国に設置された大和朝廷の直轄地。灌漑用に、茨田池も作られました。現在の寝屋川市で、淀川の左岸。

丸邇の池は、大阪府富田林市粟ヶ池町に現存する溜池だとされています。

依網の池は、現代の大阪市住吉区にある大依羅(おおよさみ)神社周辺にあったとされる池。大依羅神社は、「水の神さま」「必勝祈願」の地として知られています。

引用元:大依羅神社

引用元:大依羅神社難波の堀江は、難波に築かれた水路。堀江の流路としては、大阪城のすぐ北の天満川から大川を通り、中之島のあたりで大阪湾に出るルートが比定されています。

小椅の江については、大阪市天王寺区には、小橋(おばせ)町があります。

墨江の津は、現在の大阪市住吉区墨江(すみえ)の細井川の河口にあった船着き場。

民のかまど

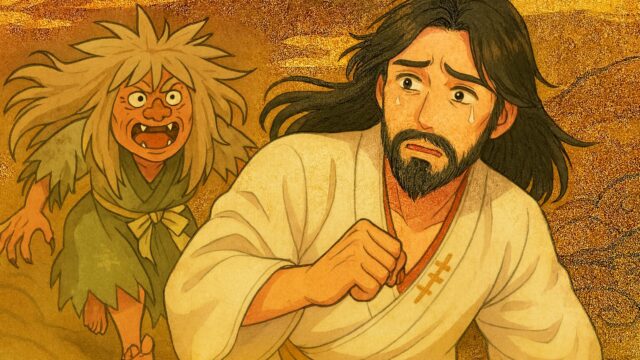

仁徳天皇はある時、高い山に登り、四方の村々を見渡されました。そしてふと顔を曇らせて仰せになりました。

「見渡す限り、どの家々からも炊煙が上がっていない。これは人民が貧しく、ご飯を炊く余裕がないためであろう。よってこれから三年の間は、租税を一切免じ、労役も免除する」

その間、宮中へは何一つ納められる品がなく、天皇ご自身も大変不自由な暮らしを強いられました。

宮殿が壊れても修繕の費用はなく、雨が降れば桶を持ち込んで雨漏りを受け、ご自身は雫の落ちない場所を探して、御座所(おましどころ)を移しながらお過ごしになりました。

御座所は、天皇など高貴な人の住まいのこと。

しかし、天皇は少しも厭われることなく、ただ民を思いやる御心でこれを耐え忍ばれました。

やがて三年が過ぎ、再び山に登って国中をご覧になると、今度はどの家々からも炊煙が勢いよく立ち上り、国中が活気に満ちていました。

仁徳天皇はこれをご覧になって、「人民が豊かになっている」と仰せられ、ようやく租税と労役を課されました。

聖帝の聖の御世

この時にはすでに人民に余裕があったため、納め物をするのも労役に出るのも苦にならず、むしろ喜んで務めることができました。

このように仁徳天皇は、常に民の暮らしを第一にお考えになっていたので、人々から「聖帝(ひじりみかど)」と仰がれ、その御代は「聖の御世(ひじりのみよ)」と讃えられるようになったのです。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

聖の御代

この天皇の御世に、大后石の比賣の命の御名代として、葛城部を定めたまひ、また太子伊耶本和氣の命の御名代として、壬生部を定めたまひ、また水齒別の命の御名代として、蝮部を定めたまひ、また大日下の王の御名代として、大日下部を定めたまひ、若日下部の王の御名代として、若日下部を定めたまひき。

また秦人を役てて、茨田の堤と茨田の三宅とを作り、また丸邇の池、依網の池を作り、また難波の堀江を掘りて、海に通はし、また小椅の江を掘り、また墨江の津を定めたまひき。

ここに天皇、高山に登りて、四方の國を見たまひて、詔りたまひしく、「國中に烟たたず、國みな貧し。かれ今より三年に至るまで、悉に人民の課役を除せ」とのりたまひき。ここを以ちて大殿破れ壞れて、悉に雨漏れども、かつて修理めたまはず、楲をもちてその漏る雨を受けて、漏らざる處に遷り避りましき。後に國中を見たまへば、國に烟滿ちたり。かれ人民富めりとおもほして、今はと課役科せたまひき。ここを以ちて、百姓榮えて役使に苦まざりき。かれその御世を稱へて聖帝の御世とまをす。

- 秦人(中国の秦の国人)

- 茨田の堤と茨田の三宅(大阪府北河内郡)

- 丸邇の池(大阪府南河内郡)

- 依網の池(大阪市東成区。前に造ったことが出ている。改修か)

- 難波の堀江(淀川の水を通じるために掘ったもので、今の天満川である)

- 小椅の江(大阪市東成区)

- 墨江の津(大阪市住吉区)

- 國中に烟たたず(食物を作ることが少いので煙が立たない)

- 課役を除せ(ミツキはたてまつり物。エダチは労役)

- 楲(水を流す樋)

- 聖帝の御世(ヒジリは、知識者の意から貴人をいうようになったが、漢字の聖にこの語をあて、天皇の世をこのようにいうのは、漢文の影響を受けている)