古事記現代語訳(42)仁徳天皇の誕生

骨肉の争い

応神天皇の崩御の後、大雀命は、父の遺言に従って異母弟の宇遅能和紀郎子を天皇に推そうとなさいました。

しかし、兄の大山守命は父の命に背き、自らが帝位につこうと企み、和紀郎子を討とうと密かに兵を集めました。

大雀命はその動きを察知し、急いで異母弟の和紀郎子に知らせました。

和紀郎子は驚きながらもすぐに策を講じました。

宇治川の畔に兵を伏せ、さらに山の上には絹の幕舎(ばくしゃ)を張り、その中に自分に扮した家来を座らせ、多くの役人に、敬礼しながら行き来させました。遠目には、まるで和紀郎子がそこに鎮座しているように見えました。

そして川には一艘だけ船を備え、床の簀の子(すのこ)には、実葛(さねかづら)の根を臼で擦った汁を塗り、人が乗れば滑って転ぶ仕掛けをしました。

そして和紀郎子自身は、身分の低い船頭に身をやつして棹を握り、大山守命を船上で待ち受けました。

やがて大山守命が兵を隠し、自らは鎧の上に普段着をまとい川辺へと現れました。華やかに飾りつけた山の上の絹の幕舎を見て、そこに和紀郎子がいると思い込んだ大山守命は、さっそく一人で船に乗り込んできました。

川を渡る途中、大山守命は船頭に扮した和紀郎子に問いかけました。

「あの山には手負い猪(ておいじし)がいると聞く。ひとつ獲りたいものだが、おまえはどう思う?」

手負い猪とは、撃たれたり、射られたりして、傷を受けた猪のこと。追いつめられて必死の反撃を試みる者のたとえに用いられます。

和紀郎子は静かに答えました。

「とても無理でございます。これまで多くの者が挑みましたが、誰ひとり獲ることができませんでした。あなたさまも難しいでしょう」

そう語るうち、船は川の中央に差しかかりました。ちょうどその時、船頭の和紀郎子は船を大きく傾け、大山守命を川へと突き落としました。

大山守命は流されながらも水面に浮かび、声高に歌いました。

「流れ急ぐ宇治川の渡し場に、上手な棹取りがいれば、船を出して私を助けてくれよ」

すると川岸に伏せていた和紀郎子の兵たちが一斉に飛び出し、矢を放ち、大山守命を川に流しました。

彼は為す術もなく、ついに溺死しました。その亡骸を探ると、鎧に鉤が当たり「かわら」と鳴ったため、その場所を「訶和羅前(かわらのさき)」と呼ぶようになったと伝えられます。

引用元:京田辺市観光協会

引用元:京田辺市観光協会和紀郎子は、兵士たちがその亡骸を鉤で引き上げるのを眺めながら歌いました。

「流れの早い宇治川の渡し場に立つ梓弓と真弓。切ろうと思えど父を思い出し、折ろうと思えど妹らを思い出す、いたわしさに矢を放つこともできぬ」

その後、大山守命の亡骸は那良山(ならやま)に葬られました。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記訶和羅前は、現在の京都府京田辺市河原里ノ内だとされています。現地には、「伽和羅古戦場跡」の石碑が立っています。

梓弓は赤芽柏(あかめがしわ)、真弓は山錦木(やまにしきぎ)で作った弓。ともに弓の素材になる樹です。

那良山は、奈良市法蓮町境目谷の那羅山墓(ならやまのはか)だとされています。狭岡(さおか)神社の北にあります。

帝位を譲りあう大雀命と和紀郎子

やがて、大雀命と和紀郎子の両皇子は互いに帝位を譲り合い、決して自ら位につこうとはなさいませんでした。

ある海人(あま)が貢物を携えてやって来ても、大雀命が「弟に献れ」と言えば、和紀郎子は「兄上に献れ」と返し、海人は両者を行ったり来たりし、疲れ果てて泣き出したといいます。

このことから「海人は己の物に泣く」という諺が生まれました。実際は、魚介類が腐りやすいことからできた諺のようです。

しかし和紀郎子は早世されました。日本書紀には、兄に位を譲るため自ら命を絶ったと記されています。

仁徳天皇の誕生

こうして大雀命がやむなく皇位を継ぎ、第十六代仁徳天皇となられました。

仁徳天皇は難波の高津宮に都を置き、後世「聖帝(ひじりのみかど)」と称えられる大治世を始められたのです。

雁の卵

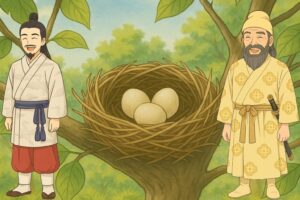

この話は、仁徳天皇がまだ皇子大雀命皇子でいらっしゃった頃のことです。

ある年、摂津の日女島(ひめじま)へお出ましになり、そこでお酒盛りをお開きになりました。

すると、その島で、雁が卵を産んでいるのをご覧になりました。

こうしたことは、日本では聞いたことも見たこともない珍しい出来事でしたので、皇子は大いに不思議に思われ、建内宿禰をお呼びになって歌でお尋ねになりました。

「わが大臣、建内宿禰よ。あなたは世にも稀な長寿の人である。さて、この日本の国で、雁が卵を産んだと聞いたことがあるか?」

摂津の日女島は、現在の大阪市西淀川区姫島。姫島には、阿加流比売神(あかるひめのかみ)が祀られている姫嶋神社が鎮座しています。女神は、モラハラ夫、天之日矛の元から逃げ出したことから、姫嶋神社は「やり直し神社」ともいわれています。天之日矛は、神功皇后の母型の祖先です。

建内宿禰は、景行、成務、仲哀、応神、仁徳の5代の各天皇に仕え、その寿命は諸説ありますが、300歳前後であったと伝わっています。

もちろん、古事記の中に出てくる数字は大いに盛られています。

すると建内宿禰は、同じく歌で答えました。

「高く輝く日の御子さま、よくぞお尋ねくださいました。私もたいがい長く生きておりますが、この国で雁が卵を産んだなんてことは、いまだだかつて聞いたことがございません。」

雁は冬鳥で、繁殖や子育てはシベリアや北極圏の湿地でおこなうので、確かに日本で雁の卵を見ることは、まずありません。

さらに宿禰は、お琴を手に取り、その音に合わせて歌を続けました。

「これはきっと、あなたさまがいずれ天下をお治めになる前兆です。その瑞兆として、珍しく雁が日本で卵を産んだのでございましょう」

こうしてめでたい寿歌(ほぎうた)が詠まれたのち、皇子はそのお言葉の通り、十五人の兄弟の中から選ばれて、お父上の後を継ぎ、ついに天下をお治めになることになりました。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

大山守の命と宇遲の和紀郎子

かれ天皇崩りましし後に、大雀の命は、天皇の命のまにまに、天の下を宇遲の和紀郎子に讓りたまひき。ここに大山守の命は、天皇の命に違ひて、なほ天の下を獲むとして、その弟皇子を殺さむとする心ありて、竊に兵を設けて攻めむとしたまひき。ここに大雀の命、その兄の軍を備へたまふことを聞かして、すなはち使を遣して、宇遲の和紀郎子に告げしめたまひき。かれ聞き驚かして、兵を河の邊に隱し、またその山の上に、絁垣を張り、帷幕を立てて、詐りて、舍人を王になして、露に呉床にませて、百官、敬ひかよふ状、既に王子のいまし所の如くして、更にその兄王の河を渡りまさむ時のために、船檝を具へ飾り、また佐那葛の根を臼搗き、その汁の滑を取りて、その船の中の簀椅に塗りて、蹈みて仆るべく設けて、その王子は、布の衣褌を服て、既に賤人の形になりて、檝を取りて立ちましき。ここにその兄王、兵士を隱し伏せ、鎧を衣の中に服せて、河の邊に到りて、船に乘らむとする時に、その嚴飾れる處を望けて、弟王その呉床にいますと思ほして、ふつに檝を取りて船に立ちませることを知らず、すなはちその檝執れる者に問ひたまはく、「この山に怒れる大猪ありと傳に聞けり。吾その猪を取らむと思ふを、もしその猪を獲むや」と問ひたまへば、檝執れる者答へて曰はく、「得たまはじ」といひき。また問ひたまはく、「何とかも」と問ひたまへば、答へたまはく「時時往往にして、取らむとすれども得ず。ここを以ちて得たまはじと白すなり」といひき。渡りて河中に到りし時に、その船を傾けしめて、水の中に墮し入れき。ここに浮き出でて、水のまにまに流れ下りき。すなはち流れつつ歌よみしたまひしく、

- 絁垣(荒い絹の幕)

- 帷幕(あげて張った幕。天幕)

- 佐那葛(ビナンカズラ)

- 流れつつ歌よみしたまひしく(流れながら歌ったというのは、山守部のともがら【仲間】の演出だからである。現在の昔話に、猿婿入りの話があり、婿の猿が川に落ちて流れながら歌うことがある)

棹取りに 速けむ人し わが伴に來む。 (歌謠番號五一)

と歌ひき。ここに河の邊に伏し隱れたる兵、彼廂此廂、一時に興りて、矢刺して流しき。かれ訶和羅の前に到りて沈み入りたまふ。かれ鉤を以ちて、その沈みし處を探りしかば、その衣の中なる甲に繋かりて、かわらと鳴りき。かれ其所に名づけて訶和羅の前といふなり。ここにその骨を掛き出だす時に、弟王、御歌よみしたまひしく、

渡瀬に立てる 梓弓檀。

いきらむと 心は思へど、

い取らむと 心は思へど、

本方は 君を思ひ出、

末方は 妹を思ひ出、

いらなけく そこに思ひ出、

愛しけく ここに思ひ出、

いきらずぞ來る。梓弓檀。 (歌謠番號五二)

- ちはやぶる(枕詞。威力をふるう。ここは宇治川が急流なのでいう)

- わが伴に來む(自分のなかまに来てくれ)

- 訶和羅の前(所在不明)

- ちはや人(枕詞。つよい人。地名のウヂが、元来威力を意味する語なのであろう)

- 梓弓檀(梓弓と檀弓。アヅサはアカメガシハ。マユミはヤマニシキギ。ともに弓材になる樹)

- いきらむと(イ切ルで、イは接頭語。切ろうと)

- 本方は(弓の下の方)

- 末方は(弓の上の方)

- いらなけく(心のいらいらする形容)

- 海人なれや、おのが物から音泣く(海人だからか、自分の物ゆえに泣く。魚が腐り易いからだという)

雁の卵

汝こそは 世の長人、

そらみつ 日本の國に

雁子産と 聞くや。 (歌謠番號七二)

ここに建内の宿禰、歌もちて語りて白さく、

諾しこそ 問ひたまへ。

まこそに 問ひたまへ。

吾こそは 世の長人、

そらみつ 日本の國に

雁子産と いまだ聞かず。 (歌謠番號七三)

かく白して、御琴を賜はりて、歌ひて曰ひしく、

雁は子産らし。 (歌謠番號七四)

と歌ひき。こは壽歌の片歌なり。

- 日女島(大阪府三島郡)

- たまきはる(枕詞。語義不明)

- 内の朝臣(宮廷に仕える臣下。建内の宿禰のこと)

- 世の長人(世の中に長くいる人)

- そらみつ(枕詞。ニギハヤヒの命が天から降下する時に、大和の国を空中から見たことからはじまるとする伝えがある)

- 諾しこそ(もっともなことに。シは強意の助詞)

- まこそに(マは真実)

- 壽歌(歌曲の名)