古事記現代語訳(35)品陀和気命の誕生

品陀和気命(応神天皇)の誕生

神功皇后は、新羅征伐の途中で、お腹の御子が、まさにお生まれになろうとしていました。

しかし、征伐中はお生まれにならないようにとお祈りになり、裳の腰に石を吊るしてお腹を鎮めておられました。

その石は筑紫の国、伊斗村(いとのむら)に残り、のちに「鎮懐石」と呼ばれ、現在、福岡県糸島市の鎮懐石八幡宮に祀られています。

引用元:鎮懐石八幡宮

引用元:鎮懐石八幡宮鎮懐石は、安産や子宝の守護石として信仰され、鎮懐石八幡宮は、夕日の名所としても知られています。

引用元:鎮懐石八幡宮

引用元:鎮懐石八幡宮やがて皇后が凱旋して筑紫の地に戻られると、神さまのお告げの通り、男の御子をお産みになりました。

その御誕生の地を「宇美」と名づけました。現在の福岡県宇美町にあたり、「宇美八幡宮」では、御子の誕生の伝承を伝えています。

この御子は立派な男子で、生まれながらに腕に鞆(とも)、つまり、弓を射る際に左手首に着ける革具のような形をした肉がありました。

そこで神功皇后は、この瑞兆をそのままお名前に使い「大鞆和気命(おおともわけのみこと)」とお名づけになりました。

別の名前を「品陀和気命(ほむだわけのみこと)」といいます。

この御子がのちの応神天皇であり、すでに母君のお腹の中から天下を治める威徳を示されていたと人々は畏れ敬いました。

宇美は、福岡県糟屋(かすや)郡の町です。

ご飯粒で鮎釣り

ある日、皇后は出征の前に、筑紫の松浦県玉島里(まつらがたたましまのさと)の小河(おがわ)という河のほとりでお食事をなさいました。

その際、ちょうど四月上旬で鮎のよく釣れる季節だったため、裳の糸を抜き、食後に残ったご飯粒を餌にして、川中の磯で鮎をお釣りになりました。

その場所を「勝門比売(かちとひめ)」と呼び、以来、この地方では四月になると女性たちが裳の糸を抜いて飯粒を餌に鮎を釣る風習が伝えられ、今も神功皇后の威徳を語り伝える逸話としています。

松浦県玉島里は、現在の佐賀県唐津市浜玉町だとされています。1956年から1966年までは、佐賀県東松浦郡浜崎玉島町でした。

勝門比売は、磯の場所の地名であると同時に、神功皇后の別名だとされています。

香坂王と忍熊王の企みと失敗

神功皇后は熊曽征伐を終えて、いよいよ大和へお帰りになろうとしましたが、御子の品陀和気命と腹違いの皇子、香坂王(かごさかのおう)と忍熊王(おしくまのおう)が、まだ幼い御子の命を狙うのではないかとご心配になりました。

そこで母の神功皇后は、策略を巡らし、喪船を一艘仕立て、幼い御子をその中にお乗せになって、「御子はすでにお隠れになった」と吹聴しながら、あたかも亡骸を乗せて航行しているかのように装われました。

この知らせを聞いた香坂王と忍熊王は、ここぞとばかりに自らが次の天皇になろうと考え、まず兵を集めて摂津の斗賀野に進軍しました。

摂津の斗賀野は、現在の大阪市北区兎我野町だとされています。

そして二人は狩りを行って戦の吉凶を占おうとしました。

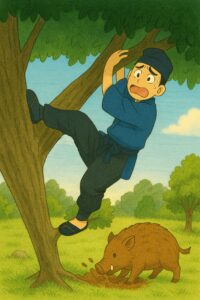

香坂王が歴木(くぬぎ)に登って見物していると、突如として大きな怒り猪が現れ、その木の根元を掘り返して、木を倒し、香坂王を食い殺してしまいました。

これはもちろん、凶兆でありましたが、弟の忍熊王は意に介さず、軍勢を率いて皇后の軍を待ち構えました。

やがて皇后の船団が近づくと、忍熊王は喪船には兵が乗り込んではいないと見て、真っ先に攻めかかりました。ところがその船には選りすぐりの兵が潜んでおり、上陸するや否や激しい戦いとなりました。

忍熊王の軍の将軍は伊佐比宿禰(いさひのすくね)、皇后軍の将軍は丸邇の臣の祖先の難波根子建振熊命(なにわのねこたけふるくまのみこと)でした。両軍は山城で激突し、一歩も退かずに戦いました。

建振熊命は策略をめぐらし、「神功皇后はすでに亡くなられた。もはや戦う必要はない」と告げ、味方の軍に弓の弦を断たせて降参の振りを見せました。

伊佐比宿禰はこれを信じ、味方の軍に武器を収めさせました。

その隙に建振熊命は髪の毛の中に隠していた予備の弓弦(ゆみづる)を取り出し、再び弓を張って「討て!」と叫びました。

神功皇后の軍は一斉に攻めかかり、忍熊王の軍は不意を突かれて総崩れとなり、近江の逢坂まで退きましたが、再び敗れ、ついに沙沙那美でことごとく斬り伏せられました。

忍熊王と伊佐比宿禰は追い詰められ、琵琶湖に浮かぶ船に乗り移ろうとしましたが、逃げ切れぬと悟り、忍熊王はこう歌いました。

「さあ、振熊に討たれるよりは、鳰鳥(かいつぶり)のように琵琶湖に潜り入ろう」

二人はそのまま湖に身を投じ、溺れ死んでしまいました。

山城は京都府南部です。

近江の逢坂は、現在の滋賀県大津市と京都府京都市の境に位置する逢坂山(おうさかやま)のことです。標高は325メートル。関所が設けられていた場所です。別名は、関山。

引用元:山と渓谷オンライン

引用元:山と渓谷オンライン沙沙那美は、琵琶湖の南方の地をさします。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

鎮懐石と釣魚

かれその政いまだ竟へざる間に、妊ませるが、産れまさむとしつ。すなはち御腹を鎭ひたまはむとして、石を取らして、御裳の腰に纏かして、筑紫の國に渡りましてぞ、その御子は生れましつる。かれその御子の生れましし地に名づけて、宇美といふ。またその御裳に纏かしし石は、筑紫の國の伊斗の村にあり。

また筑紫の末羅縣の玉島の里に到りまして、その河の邊に御食したまふ時に、四月の上旬なりしを、ここにその河中の磯にいまして、御裳の絲を拔き取り、飯粒を餌にして、その河の年魚を釣りたまひき。(その河の名を小河といふ。またその磯の名を勝門比賣といふ。)かれ四月の上旬の時、女ども裳の絲を拔き、飯粒を餌にして、年魚釣ること今に至るまで絶えず。

- 宇美(福岡県糟屋郡)

- 筑紫の國の伊斗の村(福岡県糸島郡。万葉集巻の五にこの石を詠んだ歌がある)

- 筑紫の末羅縣の玉島の里(佐賀県東松浦郡の玉島川)

香坂の王と忍熊の王

ここに息長帶日賣の命、倭に還り上ります時に人の心疑はしきに因りて、喪船を一つ具へて、御子をその喪船に載せまつりて、まづ「御子は既に崩りましぬ」と言ひ漏らさしめたまひき。かくして上りいでましし時に、香坂の王忍熊の王聞きて、待ち取らむと思ほして、斗賀野に進み出でて、祈狩したまひき。ここに香坂の王、歴木に騰りいまして見たまふに、大きなる怒り猪出でて、その歴木を掘りて、すなはちその香坂の王を咋ひ食みつ。その弟忍熊の王、その態を畏まずして、軍を興し、待ち向ふる時に、喪船に赴ひて空し船を攻めたまはむとす。ここにその喪船より軍を下して戰ひき。

その時忍熊の王は、難波の吉師部が祖、伊佐比の宿禰を將軍とし、太子の御方には、丸邇の臣が祖、難波根子建振熊の命を、將軍としたまひき。かれ追ひ退けて山代に到りし時に、還り立ちておのもおのも退かずて相戰ひき。ここに建振熊の命權りて、「息長帶日賣の命は、既に崩りましぬ。かれ、更に戰ふべくもあらず」といはしめて、すなはち弓絃を絶ちて、欺りて歸服ひぬ。ここにその將軍既に詐りを信けて、弓を弭し、兵を藏めつ。ここに頂髮の中より設けの弦を採り出で更に張りて追ひ撃つ。かれ逢坂に逃げ退きて、對き立ちてまた戰ふ。ここに追ひ迫め敗りて、沙沙那美に出でて、悉にその軍を斬りつ。ここにその忍熊の王、伊佐比の宿禰と共に追ひ迫めらえて、船に乘り、海に浮きて、歌よみして曰ひしく、

振熊が 痛手負はずは、

鳰鳥の 淡海の海に

潛きせなわ。 (歌謠番號三九)

と歌ひて、すなはち海に入りて共に死にき。

- 斗賀野(兵庫県武庫郡)

- 祈狩(神に誓って狩をして、これによって神意を窺う。ここでは凶兆であった)

- 山代(山城に同じ)

- 頂髮(頭上にて束ねた髮)

- 設けの弦(用意の弓弦)

- 逢坂(京都府と滋賀県との境の山)

- 沙沙那美(琵琶湖の南方の地)

- 海(琵琶湖)

- いざ吾君(さぁ、あなた)

- 鳰鳥(カイツブリ。水鳥。叙述【じょじゅつ】による枕詞)

- 淡海の海(琵琶湖)

- 潛きせなわ(水に潜りましょう。ナは自分の希望を現す助詞。ワは感動の助詞)