古事記現代語訳(25)御真木入日子の諸国平定

御真木入日子(崇神天皇)の諸国平定

崇神天皇は、孝元天皇の御子である伯父の大毘古命 (おおひこのみこと)を北陸道(ほくろくどう)へ、その子の建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと)を東山道(とうさんどう)十二道へ遣わして、それぞれ従わぬ人々を平定させました。

そして、日子坐王(ひこいますのみこ)を丹波へ遣わして、土雲の玖賀耳之御笠(くがみみのみかさ)という人物を討たせました。

東山道十二道とは、伊勢(志摩を含む)、尾張、三河、遠江、駿河、甲斐、伊豆、相模、武蔵、総(上総、下総、安房)、常陸、陸奥とのこと。

現在「丹波」といえば、京都府船井郡の京丹波町と、兵庫県丹波市がありますが、当時の丹波国は、現在の京都、兵庫、大阪の広範囲に及んでいました。

『日本書紀』では、大彦命を北陸道、武渟川別命を東海道、吉備津彦命を山陽道、丹波道主命(たんばみちぬしのみこと)を丹波道に派遣し、この4人を「四道将軍」と呼んでいます。

大毘古命が北陸へ向かう途中、山城の幣羅坂(へらざか)で腰布をまとった娘が現れ、不思議な歌を歌っていました。

「御真木入日子さまを討とうと、前の戸、裏の戸をうかがう者がいるというのに、それを知らぬ御真木入日子さまよ」

不思議に思った大毘古命が、馬を引き返して娘を問いただすと、娘は「ただ、歌を歌っていただけです」と言って、突然姿を消しました。

山城の幣羅坂は、現在の京都府木津川市市坂幣羅坂で、この地に鎮座する「幣羅坂神社」の御祭神は、歌を歌っていた天津少女命(あまつおとめ)と大毘古命です。

引用元:八百万の神

引用元:八百万の神建波邇安王の謀反

この話を聞いた崇神天皇は、「山城の建波邇安王(たけはにやすのみこ)が謀反を起こしたに違いない」と悟り、伯父の大毘古命に軍を起こさせ、丸邇臣の祖・日子国夫玖命(ひこくにぶくのみこと)を副将として添えました。ちなみに建波邇安王は、大毘古命の異母兄です。

参照元:彦国葺命『前賢故実』

参照元:彦国葺命『前賢故実』

両軍は山城の和訶羅河、現在の木津川を挟んで対峙し、矢合わせをしました。そのため、ここを伊杼美(いどみ)といいます。今では伊豆美(いづみ)と呼ばれています。

伊豆美は、現在の京都府木津川市加茂町法花寺野あたり。泉川、泉大橋等の名称で今も残っています。

日子国夫玖命が「まずは、そちらから清め矢を放て!」と言うと、建波邇安王は矢を放ちましたが、誰にも当たらず外しました。

しかし、日子国夫玖命の矢は建波邇安王を射抜きました。そのため、王を失った軍勢は総崩れとなり、敗走しました。

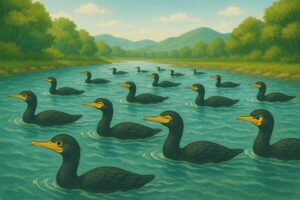

追撃された兵は苦し紛れに失禁して袴を汚し、その死骸は川に浮かんで鵜のように流れました。これにより賊は平定されました。

そのためそこを屎褌(くそばかま)というようになったのですが、現在は久須婆(くすば)と呼んでいます。そしてその河を、鵜河(うがわ)といいます。

また、兵士たちを斬り、屠(はふ)ったということで、そこの名を波布理曾能(はふりぞの)ともいいます。

久須婆は現在の大阪府枚方市楠葉(くずは)で、淀川の楠葉の渡しは古くから重要な渡し場でした。

波布理曾能は、現在の京都府相楽郡精華町祝園(そうらくぐんせいかちょうほうその)とされています。鵜河は、日本書紀では「北の河」と記され、現在の淀川のようです。

王が斬られたその場所には、現在も「和伎座天乃夫岐売神社(わきにますあめのふきめじんじゃ)(涌出宮)」があり、王の胴体に見立てた松明を奉納する天下の奇祭、「居籠祭(いごもりまつり)」が伝わります。

引用元:木津川市観光協会

引用元:木津川市観光協会首が飛んだとされる対岸の「祝園神社」にも同じ名前の祭りが残り、建波邇安王が悪霊となって田畑を荒らしたため、村人たちがこの霊を鎮めたという伝説を再現しています。

引用元:奈良大和路~悠~遊

引用元:奈良大和路~悠~遊そしてその後、大毘古命は越の国へ進み、息子の建沼河別命と合流しました。そのためそこを「会津」と呼ぶようになりました。「会津」は、現在の福島県にあります。

これにより東国と北陸も平定され、人々は富み栄えました。

租税の始まり

さらに天皇は、この時はじめて人民に租税を課しました。

男からは弓矢で得た獲物、例えば獣の皮などの「弓端の調(ゆはずのみつぎ)」を、女からは手で紡ぎ織った布や糸などの「手末の調(たなすえのみつぎ)」を納めさせました。

これが租税の始まりとされます。

また、日本最古の人工池である、依網池(よさみのいけ)や軽の酒折池(かるのさかおりのいけ)を築いて農業を助け、国はどんどん豊かになっていきました。

引用元:大依羅神社公式

引用元:大依羅神社公式依網池は現在の大阪市住吉区にある、「水の神さま」「勝負運の地」で知られている大依羅(おおよさみ)神社周辺、軽の酒折池は奈良県橿原市大軽町周辺だとされています。

この治世を讃え、人々は崇神天皇を「初めて天下を治めた御真木の天皇(初国知らしし御真木の天皇)(みまきのすめらみこ)」と呼びました。

崇神天皇は168歳で崩御し、御陵は山辺の道の勾の岡の上に営まれています。

引用元:天理市観光協会

引用元:天理市観光協会『日本書紀』には、神武天皇が、「始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)」と記されています。

山辺の道の勾の岡の上は、現在の奈良県天理市柳本町だとされています。崇神天皇陵とみられる全長242メートルの巨大な前方後円墳があります。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

将軍の派遣

またこの御世に、大毘古の命を高志の道に遣し、その子建沼河別の命を東の方十二道に遣して、その服はぬ人どもを言向け和さしめ、また日子坐の王をば、旦波の國に遣して、玖賀耳の御笠(こは人の名なり。)を殺らしめたまひき。

かれ大毘古の命、高志の國に罷り往でます時に、腰裳服せる少女、山代の幣羅坂に立ちて、歌よみして曰ひしく、

- 大毘古の命(孝元天皇の御子)

- 東の方十二道(十二国に同じ。伊勢(志摩を含む)、尾張、三河、遠江、駿河、甲斐、伊豆、相模、武蔵、総(上総、下総、安房)、常陸、陸奥の十二国であるという)

- 旦波の國(京都府の北部)

- 腰裳服せる少女(腰に裳をつけた少女。裳は女子の腰部にまとう衣服)

- 山代の幣羅坂(大和の国から山城の国に越えた所の坂)

御眞木入日子はや、

おのが命を 竊み殺せむと、

後つ戸よ い行き違ひ

前つ戸よ い行き違ひ

窺はく 知らにと、

御眞木入日子はや。 (歌謠番號二三)

- 御眞木入日子(崇神天皇)

- 後つ戸よ い行き違ひ(後方の戸から人目をはずして)

- 窺はく 知らにと(窺うことを知らずにと、ニは打消の助動詞ヌの連用形)

- その行く方も見えずして忽に失せぬ(神が少女に化して教えた意になる)

- 和訶羅河(木津川の別名)

- 久須婆の渡(大阪府北河内郡淀川の渡り場)

- 波布理曾能(京都府相楽郡)

- 相津(福島県の会津)

- 男の弓端の調(男子が弓によって得た物の貢物。獣皮の類をいう)

- 女の手末の調(女子の手芸によつて得た物の貢物。織物、糸の類)

- 初國知らしし(新しい土地を領有した)

- 依網の池(大阪市東成区)

- 輕の酒折の池(奈良県高市郡)

- 山の邊の道の勾の岡の上(奈良県磯城郡)