古事記現代語訳(23)当芸志美美命の変→欠史八代

当芸志美美命と伊須気余理比売の結婚

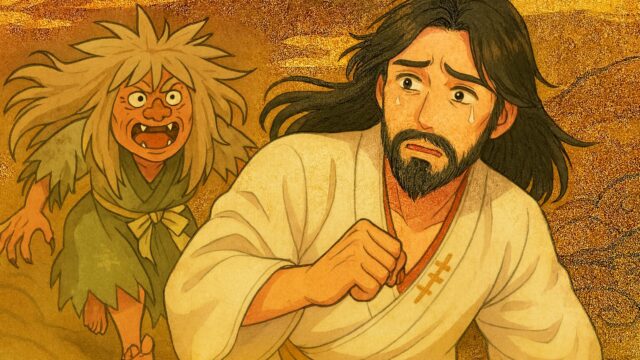

神武天皇がお隠れになった後、日向でお生まれになった御子・当芸志美美命は、父の皇后であり、今でいう未亡人の伊須気余理比売を娶り、自らの権勢を固めようとしました。

当芸志美美命は、神武天皇が日向の国においでになった時、阿比良比売(あひらひめ)との間に生まれた子供です。

当芸志美美命のたくらみと失敗

やがて彼は、異母弟たち、日子八井命、神八井耳命、神沼河耳命の三人を討ち滅ぼし、独りで天下を思いのままにしようと企てました。

しかし、その企てをいち早く察したのは、神武天皇の元皇后であり、三人の御子の母君でもある伊須気余理比売でした。

この女性は、現在、当芸志美美命の妃になっているので、非常に複雑です。

伊須気余理比売は御子たちに危険を悟らせるため、次のような歌をお詠みになりました。

佐韋河の方から雲が立ち昇り、畝傍山の木々の葉がざわめいている。昼は雲がたなびくだけだけど、夕暮れには風が荒れ狂い、嵐の前触れのように木の葉が鳴り騒いでいる。

この歌の意味を悟った御子たちは驚き、逆に先手を取って当芸志美美命を討とうと決意されました。

このとき、末の弟の神沼河耳命が真ん中の神八井耳命に向かって、

「兄上、あなたが剣を手にし、当芸志美美命を討ってください」と進言しました。

神八井耳命は武器を取って立ち向かいましたが、いざ刃を振るおうとすると手足が震え、どうしても刺すことができませんでした。

そこで神沼河耳命は兄の刃を受け取り、自ら果敢に斬りかかって当芸志美美命を討ち取りました。

綏靖天皇の誕生

このとき神八井耳命は弟に向かい、

「私はあいつを討つことができなかった。しかしあなたは見事に成し遂げたのだから、兄であっても私があなたの上に立つことはできない。あなたこそ天皇となり、天下を治めてください。私は神を祀る役に徹して、あなたに仕えましょう」

と言いました。

こうして神沼河耳命は兄二人に推されて即位し、第二代・綏靖天皇となりました。

綏靖天皇は大和国葛城の高岡宮に都を定めて天下を治め、四十五歳でお隠れになり、御陵は衝田の岡に築かれました。

欠史八代

この第2代綏靖天皇から第9代開化天皇までの8代の天皇の時代を「欠史8代」といいます。

この8代の天皇については、在位年数や系譜は記されているものの、政治的実績だけでなく、神話的なエピソードもほぼ残されていません。

そのため、実在性が薄く、系譜を整えるためだけに付け加えられた可能性があると考えられています。

一方で、この時代が空白だったわけではなく、大和王権の成立過程における「先史的な時代」、つまり、王権の基盤がまだ整わず、後世の天皇に比べて権威や支配領域が限定的であった可能性も指摘されています。

考古学的には弥生時代後期から古墳時代初期にあたり、各地の豪族が力を持ち、徐々に統合が進んでいた時期に相当すると見られています。

こうした理由から、「記録の欠けた八代、欠史八代」と呼ばれ、史実性については疑問視されつつも、天皇家の系譜を連続させるうえで不可欠な存在として伝承に組み込まれているのです。

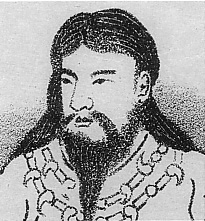

第二代、綏靖天皇

第二代、神沼河耳命(かんぬなかわみみのみこと)、綏靖(すいぜい)天皇は、神武天皇の第三皇子で、大和の葛城の高岡宮においでになって、天下をお治めになりました。この天皇は四十五歳で崩御され、御陵は衝田岡(つきだのおか)にあります。

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「綏靖天皇」

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「綏靖天皇」大和の葛城の高岡宮は、奈良県御所市森脇。「綏靖天皇葛城高岡宮址」の石碑が残されています。近くには雄略天皇と問答をした一言主神を祀る葛城一言主神社があり、仁徳天皇の皇后である石之日売の故郷でもあります。

衝田岡は、奈良県橿原市四条町の桃花鳥田丘上陵(つきだのおかのえのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記綏靖天皇の治世については史書に具体的な業績は乏しく、政治の実態はほとんど伝わっていません。その一方で、南北朝時代の『神道集(しんとうしゅう)』には、綏靖天皇は、朝夕に7人もの人間を食べていたため、人々は「天が火の雨を降らす」との嘘のお告げで綏靖天皇を騙し、洞窟に入れて閉じ込めたという荒唐無稽な説話があります。

第三代、安寧天皇

第三代、師木津日子玉手見命(しきつひこたまでみのみこと)、安寧天皇は、綏靖天皇の皇子で、大和の片塩の浮穴の宮においでになって天下をお治めなさいました。この天皇は四十九歳で崩御され、御陵は畝傍山の御陰(みほと)にあります。

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「安寧天皇」

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「安寧天皇」大和の片塩の浮穴の宮は、現在の奈良県大和高田市片塩町の石園坐多久虫玉神社(いそのにますたくむしたまじんじゃ)がその跡地だとされています。

畝傍山の御陰は、現在の奈良県橿原市吉田町の畝傍山西南御陰井上陵(うねびやまのひつじさるのみほどのいのえのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記第四代 懿徳天皇

第四代、大倭日子鉏友命(おおやまとひこすきとものみこと)、懿徳(いとく)天皇は、安寧天皇の第二皇子で、大和の軽の境岡宮においでになって天下をお治めなさいました。この天皇は四十五歳で崩御され、御陵は畝傍山の眞名子谷(まなごだに)の上にあります。

引用元『御歴代百廿一天皇御尊影』「懿徳天皇」

引用元『御歴代百廿一天皇御尊影』「懿徳天皇」大和の軽の境岡宮は、現在の奈良県橿原市白橿町だとされ、「軽曲峡宮(かるのまがりおのみや)跡伝承地」という木製の碑があります。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記畝傍山の眞名子谷は、奈良県橿原市西池尻町の畝傍山南纖沙溪上陵(うねびやまのみなみのまなごのたにのえのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記第五代 孝昭天皇

第五代、御真津日子訶恵志泥命(みまつひこかえしねのみこと)、孝昭天皇は、懿徳天皇の皇子で、大和の葛城の掖上(わきがみ)の宮においでになって天下をお治めなさいました。この天皇は九十三歳で崩御され、御陵は掖上の博多山の上にあります。

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「孝昭天皇」

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「孝昭天皇」大和の葛城の掖上の宮は、奈良県御所市玉手の御所実業高等学校のそばに、「孝昭天皇掖上池心宮(わきのかみのいけごころのみや)跡」の石碑があります。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記掖上の博多山の上は、奈良県御所市三室の孝昭天皇掖上博多山上陵(わきのかみのはかたのやまのえのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記第六代 孝安天皇

第六代、大倭帯日子国押人命(おおやまとたらしひこくにおしひとのみこと)、孝安天皇は、孝昭天皇の第二皇子で、大和の葛城の室の秋津島の宮においでになって天下をお治めなさいました。この天皇は百二十三歳で崩御され、御陵は玉手の岡の上にあります。

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「孝安天皇」

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「孝安天皇」大和の葛城の室の秋津島の宮は、奈良県御所市室の室八幡神社に「孝安天皇室秋津島宮址」の石碑があります。

引用元:御所市

引用元:御所市玉手の岡の上は、奈良県御所市玉手の玉手丘上陵(たまてのおかのえのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記孝安天皇の御代にはじめて、富士山が人の世に姿を現したという伝説が残されています。

第七代 孝霊天皇

第七代、大倭根子日子賦斗邇命(おおやまとねこひこふとにのみこと)、孝霊天皇は、孝安天皇の皇子で、大和の黒田の庵戸(いおど)の宮においでになって天下をお治めなさいました。この天皇は百六歳で崩御され、御陵は片岡の馬坂の上にあります。

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「孝霊天皇」

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「孝霊天皇」大和の黒田の庵戸の宮は、奈良県磯城郡田原本町黒田の法楽寺に、「孝霊天皇黒田廬戸」と刻まれた石碑があります。もともとこの法楽寺の場所には、庵戸神社がありました。

引用元:田原本まちづくり観光振興機構

引用元:田原本まちづくり観光振興機構片岡の馬坂の上は、奈良県北葛城郡王子町の片丘馬坂陵(かたおかのうまさかのみささぎ)と治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記鳥取県の日野郡日南(にちなん)町や西伯郡伯耆町(さいはくぐんほうきちょう)に複数ある樂樂福(ささふく)神社の社殿には、孝霊天皇の鬼退治の伝説が残されています。

引用元:とっとり旅

引用元:とっとり旅かつて日野郡にあった溝口町の鬼住山(きずみやま)を根城にして暴れ回っていた鬼の集団がありました。この地を訪れた孝霊天皇は南の笹苞山(さすとさん)に陣を張り、笹巻きの団子を3つ置いて鬼の兄弟、兄の大牛蟹と弟の乙牛蟹をおびき出し、先に乙牛蟹を撃ったところ、大牛蟹は蟹のように這いつくばって命乞いをしました。大いに喜んだ里人達は笹の葉で屋根を葺いた神社を作りました。これが樂樂福神社の始まりということです。

さらに、孝霊天皇の皇子・吉備津彦命と稚武彦命(わかたけひこのみこと)は、温羅(うら)という人物を破り、吉備国を平定し、その勢力を讃岐や出雲にまで広げたと伝えられています。この際、犬飼部・猿飼部・鳥飼部と呼ばれる家臣を従えました。こうした伝承が後世の桃太郎伝説の起源とみなされ、吉備津彦が桃太郎、温羅が鬼に例えられる説話が岡山や香川に残されています。また、庵戸宮周辺は古来より桃の名所でした。

そして、孝霊天皇の皇女・倭迹迹日百襲媛命(やまとととひももそひめのみこと)を卑弥呼だとみる説から、庵戸宮は卑弥呼の誕生地ともされています。これを受け、桃太郎と卑弥呼は姉弟と位置づけられることもあり、庵戸宮が二人の生誕地とする説もあります。

孝霊天皇の御代、BC290年からBC215年頃に、富士山が大噴火をしたため、周辺住民が離散し、荒れ果てた状態が長期に及んだとあるのですが、これに関しては、事実ではないかとされています。

第八代 孝元天皇

第八代、大倭根子日子国玖琉命(おおやまとねこひこくにくるのみこと)、孝元天皇は、孝霊天皇の皇子で、大和の軽の堺原の宮においでになって天下をお治めなさいました。この天皇は五十七歳で崩御され、御陵は剣の池の中の岡の上にあります。

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「孝元天皇」

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「孝元天皇」大和の軽の堺原の宮は、奈良県橿原市見瀬町の牟佐座神社(むさにますじんじゃ)あたりだとされています。神社前の道路の脇に「孝元天皇軽境原宮址」の石碑があります。

引用元:神社巡りジャパン

引用元:神社巡りジャパン剣の池の中の岡の上は、奈良県橿原市石川町の劔池嶋上陵(つるぎのいけのしまのえのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記第九代 孝元天皇

第九代、若倭根子日子大毘毘命(わかやまとねこひこおおびびのみこと)、開化天皇は、孝元天皇の第二皇子で大和の春日の率川(いざかわ)宮においでになって天下をお治めなさいました。この天皇は六十三歳で崩御され、御陵は率川の坂の上にあります。

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「開化天皇」

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「開化天皇」大和の春日の率川宮は、奈良市本子守町の率川神社、正式名称は率川坐大神御子神社の場所とされています。「大神神社」の摂社です。

引用元:大神神社公式

引用元:大神神社公式率川の坂の上は、奈良市油阪町の春日率川坂上陵(かすがのいざかわのさかのえのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

當藝志美美の命の変

かれ天皇崩りまして後に、その庶兄當藝志美美の命、その嫡后伊須氣余理比賣に娶へる時に、その三柱の弟たちを殺せむとして、謀るほどに、その御祖伊須氣余理比賣、患苦へまして、歌もちてその御子たちに知らしめむとして歌よみしたまひしく、

畝火山 木の葉さやぎぬ。

風吹かむとす。 (歌謠番號二一)

また歌よみしたまひしく、

夕されば 風吹かむとぞ

木の葉さやげる。 (歌謠番號二二)

- とゐ(トヰは、同様する意の動詞。トヰナミ(萬葉集)のトヰと同語)

- 兵を持ちて入りて(武器を持って)

- 忌人(潔斎をして無事を祈る人。祭をおこなう人)

- 意富の臣(古事記の撰者、太の安麻呂の系統)