古事記現代語訳(9)大国主命と因幡の白兎

大国主命と因幡の白兎

須佐之男命の六代目の子孫に、大国主命(おおくにぬしのみこと)、またの名を大穴牟遅神(おおなむちのかみ)という立派な神さまがお生まれになりました。

大穴牟遅神には、「大地持、大いなる土地の神さま」や「大名持、功績が多く有名な神さま」という意味があります。

大国主命(おおくにぬしのみこと)には、多くの異母兄弟がいて、彼らはまとめて八十神(やそがみ)と呼ばれていました。

ここでいう「八十」は、具体的な人数ではなく「大勢」という意味です。

その八十神たちはみんな、因幡の国にいる八上比売(やがみひめ)という美しい女性を妻に迎えようと思い立ち、そろって因幡へと向かいました。

八上比売とは、鳥取県八頭郡八上の地に住んでいた女性のこと。現在の鳥取市河原町で、ここは「アユの町」として有名です。

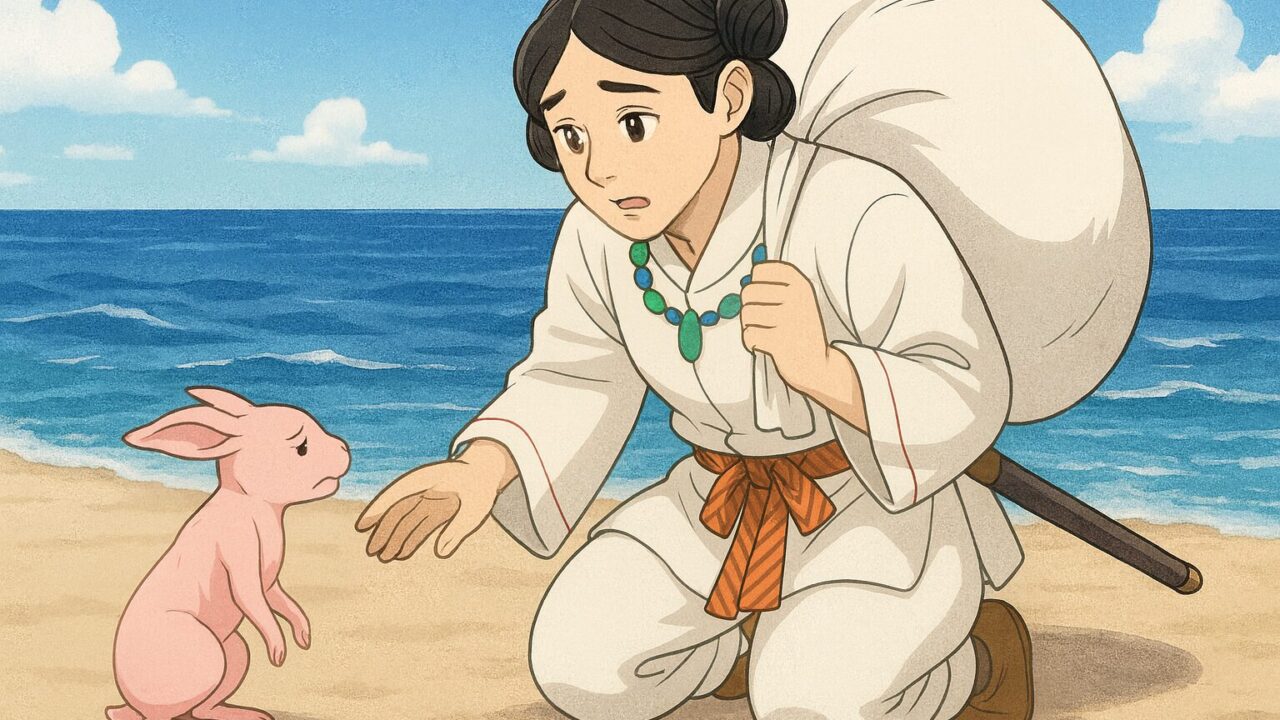

大国主命は、その優しい性格につけこまれ、兄たちの荷物を背負わされて、従者のように同行させられていました。

八十神一行が因幡の気多の岬に着くと、そこには毛が抜け落ち、丸裸になった兎が苦しげに地面に横たわっていました。

八十神たちはこの兎を見てからかいました。

「おい、兎よ、いいことを教えてやろう。毛を生やしたければ、海に浸かった後で、風に吹かれて寝ていればよい」

兎は言われた通りに潮水を浴び、横たわって風に吹かれました。

ところが、潮が乾くにつれ、皮膚がひび割れて裂け、耐えがたい痛みに泣き伏してしまいました。

そのとき、最後に通りかかった大国主命が優しく声をかけました。

「兎さん、どうしてそんなに泣いているの?」

兎は涙ながらに語りました。

「私は隠岐の島で暮らしていましたが、この本土へ渡りたくて仕方がありませんでした。そこで鮫をだまして、『おまえと俺と、どちらの一族が多いか競べよう。この島から気多の岬まで一族を並べてみろ。俺がその背を踏んで数えてやろう』と言いました。

兎が住んでいた島は、海岸から約150メートル沖合にある淤岐ノ島(おきのしま)か、島根半島の北方約50キロメートルに位置する隠岐島(おきのしま)とされています。

気多の岬は、鳥取市白兎(はくと)海岸付近の岬。現在の鳥取県鳥取市白兎です。

鮫たちは私を信用して一列に並びました。

私はその背を踏んで、もう岸に上がろうとしたとき、鮫たちをからかって『おまえたち、まんまお俺に騙されたな!』と言ってしまったのです。

すると、怒った最後の鮫に捕まり、毛を剥がされて丸裸にされてしまいました。

痛くて泣いていたところを、先ほど通った八十神たちが『海水を浴びて風に当たれば、すぐ治るよ』と教えてくれたので、その通りにしたら、ますます皮が裂け、こうして苦しんでいるのです」

『古事記』では、兎に騙された生き物を「海和邇(うみわに)」だと記しています。しかし日本にワニはいないため、シュモクザメや大型の鮫であるフカを指しているのではないかと言われています。

これを聞いた大国主命は兎を可哀想に思い、教えてあげました。

「すぐにそこの水門へ行って、真水で身体を洗い流しなさい。そして蒲の花粉を敷いて、その上を転がりなさい。そうすれば元のきれいな肌に戻れるはずですよ」

兎は言われた通りにし、たちまち元の白い毛を取り戻しました。

これが「因幡の白兎」の伝承です。兎は後に「兎神」と呼ばれ、今でも信仰の対象となっています。

鳥取市の白兎海岸は、2010年に「恋人の聖地」に認定されました。海岸近くの白兎神社は、皮膚病平癒や縁結びのご利益で知られています。

引用元:flickr

引用元:flickrまた出雲大社は、日本で最初に医療行為を行った大国主命が祀られているということで、医師の参拝が多いそうです。

兎は感謝して大国主命に言いました。

「八上比売は絶対に、あの八十神たちを相手にしません。彼らの荷物を背負わされている優しいあなたこそ、姫を妻に迎えられるでしょう」

その後、八十神たちは八上比売のもとに到着し、代わる代わる求婚しました。しかし姫は全員断りました。

「私は、あなたたちの言葉には従いません。私は大国主命を夫にしたいと思います」

兎の予言通りになったのです。

古事記の原文には「稲羽之素菟」と記され、「素」には「(毛をむしられ)裸になった」という意味と「白」、両方の意味があります。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

四.大國主の神

菟と鰐

かれこの大國主の神の兄弟八十神ましき。然れどもみな國は大國主の神に避りまつりき。避りし所以は、その八十神おのもおのも稻羽の八上比賣を婚はむとする心ありて、共に稻羽に行きし時に、大穴牟遲の神に袋を負せ、從者として率て往きき。ここに氣多の前に到りし時に、裸なる菟伏せり。ここに八十神その菟に謂ひて云はく、「汝爲まくは、この海鹽を浴み、風の吹くに當りて、高山の尾の上に伏せ」といひき。かれその菟、八十神の教のまにまにして伏しつ。ここにその鹽の乾くまにまに、その身の皮悉に風に吹き拆かえき。かれ痛みて泣き伏せれば、最後に來ましし大穴牟遲の神、その菟を見て、「何とかも汝が泣き伏せる」とのりたまひしに、菟答へて言さく「僕、淤岐の島にありて、この地に度らまくほりすれども、度らむ因なかりしかば、海の鰐を欺きて言はく、吾と汝と競ひて族の多き少きを計らむ。かれ汝はその族のありの悉率て來て、この島より氣多の前まで、みな列み伏し度れ。ここに吾その上を蹈みて走りつつ讀み度らむ。ここに吾が族といづれか多きといふことを知らむと、かく言ひしかば、欺かえて列み伏せる時に、吾その上を蹈みて讀み度り來て、今地に下りむとする時に、吾、汝は我に欺かえつと言ひ畢れば、すなはち最端に伏せる鰐、我を捕へて、悉に我が衣服を剥ぎき。これに因りて泣き患へしかば、先だちて行でましし八十神の命もちて誨へたまはく、海鹽を浴みて、風に當りて伏せとのりたまひき。かれ教のごとせしかば、我が身悉に傷はえつ」とまをしき。ここに大穴牟遲の神、その菟に教へてのりたまはく、「今急くこの水門に往きて、水もちて汝が身を洗ひて、すなはちその水門の蒲の黄を取りて、敷き散して、その上に輾い轉びなば、汝が身本の膚のごと、かならず差えなむ」とのりたまひき。かれ教のごとせしかば、その身本の如くになりき。こは稻羽の素菟といふものなり。今には菟神といふ。かれその菟、大穴牟遲の神に白さく、「この八十神は、かならず八上比賣を得じ。袋を負ひたまへども、汝が命ぞ獲たまはむ」とまをしき。

ここに八上比賣、八十神に答へて言はく、「吾は汝たちの言を聞かじ、大穴牟遲の神に嫁はむ」といひき。

- 兄弟八十神(多くの神。神話にいう兄弟は、真実の兄弟ではない。)

- 稻羽の八上比賣(鳥取県八頭郡八上の地にいた姫)

- 大穴牟遲の神に袋を負せ、從者として率て往きき(七福神の大黒天を大国主の神と同神とする説があるのは、大国と大黒と字音が同じなのと、ここに袋を背負ったことがあるからであるが、大黒天はもとインドの神で別である)

- 氣多の前(島根県気高郡末恒村の日本海に出た岬角)

- 淤岐の島(日本海の隠岐の島。ただし気多の前の海中にも伝説地がある)

- 海の鰐(フカの類。やがてその知識に、蛇、亀などの要素を取り入れて想像上の動物として発達した。フカの実際を知らない者が多かったからである)

- 蒲の黄(カマの花粉)