古事記現代語訳(22)神武天皇と二人の妻

日向の妃、阿比良比売

神武天皇は、最初に日向の国においでになった時、阿多之小椅君(あたのをばしのきみ)の妹・阿比良比売(あひらひめ)を妃とし、当芸志美美命(たぎしみみのみこと)と岐須美美命(きすみみのみこと)の二人の御子をもうけられました。

皇后、伊須気余理比売

しかし、その後、皇后(正妻)となるにふさわしい乙女を求めるようになりました。そこで、大久米命が提案しました。

「でしたら、神の血を引く、比売多多良伊須気余理比売(ひめたたらいすけよりひめ)という美しい乙女がいらっしゃいます。

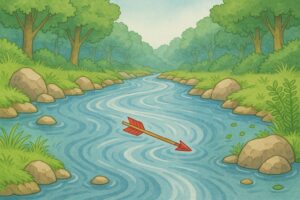

その昔、三輪の大物主神が、三嶋湟咋(みしまみぞくひ)の娘の勢夜陀多良比売(せやだたらひめ)が厠(かわや)にいる時に、丹塗矢、つまり、赤く塗った矢となって現れ、その矢を比売が持ち帰ると、立派な男性となって契りを結ばれました。その後に生まれたのが、この伊須気余理比売でございます」と。

大物主神は、奈良県桜井市の大神神社に祀られています。大物主神は、出雲の大国主神と同一の神様だという説もあります。

伊須気余理比売は、富登多多良伊須須岐比売(ほとたたらいすすきひめ)という名前でしたが、ホト、つまり、陰部という響きを嫌って、比売多多良伊須気余理比売に改めたのです。

天皇は大久米命を伴って、その比売をご覧に出向かれました。

大和の高佐士野(たかさじの)で七人の乙女が野遊びをしており、その中に伊須気余理比売も混じっていました。

高佐士野は、現在の奈良県桜井市、狭井(さい)川付近です。

大久米命が「この中のどなたをお召しになりますか?」と歌でおたずねすると、天皇はすぐに悟り、「一番前にいるあの娘を妻としよう」と歌でお答えになりました。

大久米命がその旨を伝えると、姫は不思議そうに彼の目尻の入れ墨を見て、「つばめ、セキレイ、千鳥、ホオジロかしら?どうしてそんなに大きくて鋭い目なの?」と歌いました。

大久米命は「私はあなたを探すために、この目を持っているのです」と歌い返しました。

姫の家は佐韋河(さいがわ)のほとりにあり、河原には山百合が咲き誇っていました。山百合のもとの名は佐韋といいます。

天皇はそこに宿をとられ、姫と一夜を共に過ごされました。のちに姫は宮中に上がり、正式に皇后となられました。

そこで天皇が読んだ歌は、

葦原の粗末な小屋に、菅の蓆(むしろ)を清らかに敷いて、二人で寝転がったよね。

神武天皇の御子たち

お二人の間には、日子八井命(ひこやいのみこと)、神八井耳命(かむやいみみのみこと)、そして、のちの綏靖(すいぜい)天皇である神沼河耳命(かむぬなかはみみのみこと)の三人の御子が生まれました。

神武天皇は後に百三十七歳で崩御され、その御陵は畝傍山北の白檮尾上(かしのおのうえ)に営まれました。

神武天皇の御陵は、畝傍山東北陵(うねびやまのうしとらのすみのみささぎ)。現在は、宮内庁により奈良県橿原市大久保町の「四条ミサンザイ」に治定されています。

江戸時代までは、高市郡白橿村大字洞(ほうら)現、畝傍町の丸山御陵説が有力でした。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

大物主の神の御子

かれ日向にましましし時に、阿多の小椅の君が妹、名は阿比良比賣に娶ひて、生みませる子、多藝志美美の命、次に岐須美美の命、二柱ませり。然れども更に、大后とせむ美人を求ぎたまふ時に、大久米の命まをさく、「ここに媛女あり。こを神の御子なりといふ。それ神の御子といふ所以は、三島の湟咋が女、名は勢夜陀多良比賣、それ容姿麗かりければ、美和の大物主の神、見感でて、その美人の大便まる時に、丹塗矢になりて、その大便まる溝より、流れ下りて、その美人の富登を突きき。ここにその美人驚きて、立ち走りいすすぎき。すなはちその矢を持ち來て、床の邊に置きしかば、忽に麗しき壯夫に成りぬ。すなはちその美人に娶ひて生める子、名は富登多多良伊須須岐比賣の命、またの名は比賣多多良伊須氣余理比賣といふ。(こはその富登といふ事を惡みて、後に改へつる名なり。)かれここを以ちて神の御子とはいふ」とまをしき。

ここに七媛女、高佐士野に遊べるに、伊須氣余理比賣その中にありき。ここに大久米の命、その伊須氣余理比賣を見て、歌もちて天皇にまをさく、

七行く 媛女ども、

誰をしまかむ。 (歌謠番號一六)

- 美和の大物主の神(奈良県磯城郡の三輪山の神。前に大国主の神の霊を祀るとしていた。大物主の神をも大国主の神の別名とするのだが、元来は別神だろう)

- 丹塗矢(赤く塗った矢)

- 立ち走りいすすぎき(立ち走り騒いだ)

- 高佐士野(香具山の付近)

- 誰をしまかむ(マカムは纏かむで、手に巻こう。妻としよう)

- かつがつも(わずかに)

- 黥ける利目(目じりに入墨をして目を鋭く見せようとした)

- ちどりましとと(語義不明。千人に勝れる人の義という)

- 直に逢はむ(直接に逢おうとして)

菅疊 いや清敷きて、

わが二人寢し。 (歌謠番號二〇)

- 狹井河(三輪山から出る川)

- しけしき小屋に(きたない小舍に)

- いや清敷きて(菅で編んだ敷物をさっぱりと敷いて)

- 神沼河耳の命(綏靖天皇)