古事記現代語訳(55)雄略天皇⑥春日袁杼比売と三重采女

春日の袁杼比売との出会い

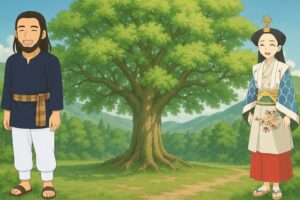

雄略天皇は、丸邇佐都紀臣(わにのさつきのおみ)の娘、春日の袁杼比売(をどひめ)を皇后とするため春日へ赴かれた際、道中で袁杼比売と出会われました。

しかし彼女は恥じらい、丘のあたりまで逃げて、隠れてしまいました。

そこで天皇は歌を詠まれました。

「丈夫な鋤がたくさんあればいいのに。あの乙女が隠れている丘を掘り払ってしまえるのに」

この歌にちなみ、その丘は「金鋤岡(かなすきのおか)」と名付けられました。

春日は、奈良市春日野町の春日大社あたりりです。

金鋤岡の場所は特定されていません。

百枝槻の下での豊楽~三重采女の機転

また、雄略天皇は長谷の百枝槻(ももえつき)という大きな欅(けやき)の木の下で、新嘗祭の豊楽(とよのあかり)の酒宴を催されました。

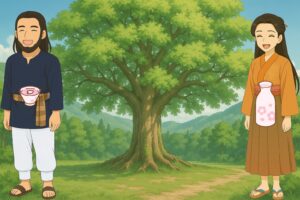

そこに伊勢出身の三重采女(みえのうねめ)という女官が、天皇にお酒を奉りました。すると、けやきの葉が一枚、盃に落ちましたが、采女はそれに気づかずそのまま注ぎ続けました。

天皇はその葉に目をとめ、怒って采女を打ち伏せ、刀を抜いて首を斬ろうとなさいました。

すると采女は願い出て、次のような長歌を詠みました。

「纏向の日代宮(ひしろのみや)は朝日も夕日も射し渡る、堅固な地に建つ檜の大宮殿。外には欅が繁り、その上の枝は天を覆い、中の枝は東国を覆い、下の枝は田舎の地を覆っています。それぞれの枝の葉は触れ合い、やがてその葉は、着物を三重に着ている、三重の伊勢からやってきた娘の捧げる盃に浮かびました。それは天地創成の時、大地が油のように漂っていたさまを思わせます。水音もコオロコオロと、誠にめでたいことでございます、尊い日の御子さま」

この歌に感服された天皇は采女をお許しになりました。

ちなみに雄略天皇は、大悪天皇と有徳天皇という二つの評価を持っています。

長谷は、奈良県桜井市初瀬。

百枝槻は、葉が繁った欅のことです。

新嘗祭の、「新」は新穀(しんこく)を「嘗」はお召し上がりいただくことを意味し、収穫された新穀を神に奉るお祀りのことです。現在は、11月23日に伊勢神宮をはじめ、全国の神社で行われています。

豊楽は、豊明節会 (とよのあかりのせちえ)ともいい、大嘗祭や新嘗祭のあとに行われる饗宴のことです。

采女は、平安時代初頭まで存在した官職で、天皇や皇后のお食事など身の回りのお世話を専門に行っていた女官のことです。地方の豪族の女子を宮廷で奉仕させていました。

纏向の日代の宮は、雄略天皇ではなく、景行天皇の宮なのですが、単純な間違いだとか、もともとは景行天皇を称える歌だったとか、諸説あります。

若日下王が雄略天皇に贈った歌

これを喜んだ皇后・若日下王(わかくさかのおおきみ)も歌をお詠みになりました。

「大和の高市郡(たかいちごおり)の高台、天皇が新穀をおあがりになる御殿に生え繁る神聖な椿の葉のように、大きく広い心を持ち、その花のように美しく輝いておられる天皇が、采女の失敗をお許しくださいました。この尊い日の御子さまを讃え、さあ、みなさん、盃を奉りなさい」

さらに雄略天皇も愉快げにお歌いになりました。

「宮廷に仕える人々は鶉(うずら)のように頭巾をつけ、鶺鴒(せきれい)のように尾を振り合い、雀のように群がって、今日もまた盛んに酒宴をしている。すばらしいな、宮廷の人たちは」

こうして宴は大いに盛り上がり、采女は罪を許されただけでなく多くの贈り物を得て喜びました。

大和の高市郡は、奈良県高市郡のこと、現在高市郡には、高取町と明日香村があります。

袁杼比売と雄略天皇の歌

この日、春日の袁杼比売も御酒を奉りました。そのとき天皇は歌われました。

「水が滴るように美しい乙女が銚子を持っている。しっかり持っておくれ、力を込めて、銚子を持つ乙女よ」

袁杼比売も歌を奉りました。

「天下を統べる天皇よ。朝にも夕にも寄りかかられる脇息(きょうそく)、その脇息の板のように、私はいつも陛下を支え申したい」

雄略天皇はその後、百二十四歳で崩御され、御陵は河内の多治比(たじひ)の高鸇(たかわし)に営まれました。

脇息とは、座った時にひじを掛け、身体をもたせかけて休息するために使う道具のこと。現在でも将棋の対局や家庭で使われています。

河内の多治比の高鸇は、大阪府羽曳野市島泉の島泉丸山古墳(しまいずみまるやまこふん)または高鷲丸山古墳(たかわしまるやまこふん)だとされています。墳形は円形。直径約75メートル。

引用元:古墳マップ

引用元:古墳マップ埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した鉄剣には「獲加多支鹵(わかたける)大君」との銘が刻まれており、大長谷若建命、つまり雄略天皇が日本列島の広大な範囲を支配していたことを示しています。

『宋書(そうしょ)』など中国の南朝時代の正書には、讃(さん)・珍(ちん)・済(せい)・興(こう)・武(ぶ)の5人を倭の五王と記されています。

当時のヤマト王権は413〜478年の間、しばしば南朝に貢物していました。

讃は仁徳(または応神または履中)、珍は反正(または履中)、済は允恭、興は安康、武は雄略天皇に比定されています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

春日の袁杼比賣と三重の婇

また天皇、丸邇の佐都紀の臣が女、袁杼比賣を婚ひに、春日にいでましし時、媛女、道に逢ひて、すなはち幸行を見て、岡邊に逃げ隱りき。かれ御歌よみしたまへる、その御歌、

金鉏も 五百箇もがも。

鉏き撥ぬるもの。 (歌謠番號一〇〇)

朝日の 日照る宮。

夕日の 日陰る宮。

竹の根の 根足る宮。

木の根の 根蔓ふ宮。

八百土よし い杵築の宮。

ま木さく 日の御門、

新嘗屋に 生ひ立てる

百足る 槻が枝は、

上つ枝は 天を負へり。

中つ枝は 東を負へり。

下枝は 鄙を負へり。

上つ枝の 枝の末葉は

中つ枝に 落ち觸らばへ、

中つ枝の 枝の末葉は

下つ枝に 落ち觸らばへ、

下枝の 枝の末葉は

あり衣の 三重の子が

捧がせる 瑞玉盃に

浮きし脂 落ちなづさひ、

水こをろこをろに、

こしも あやにかしこし。

高光る 日の御子。

事の 語りごとも こをば。 (歌謠番號一〇一)

- 春日(和邇氏の居住地で、奈良市の東部)

- 金鉏も 五百箇もがも(金属の鋤もたくさんほしい)

- 百枝槻(枝の繁った槻の木)

- 伊勢の國の三重の婇(伊勢の国の三重の地から出た采女。ウネメは、地方の豪族の女子を召し出して宮廷に奉仕させる。後に法制化される)

- 纏向の 日代の宮(景行天皇の皇居。長谷の朝倉の宮とは、離れている。この歌は歌曲の歌で、その物語を雄略天皇の事として取り上げたものだろう)

- 根足る宮(根の張っている宮)

- 八百土よし(枕詞。たくさんの土)

- い杵築の宮(杵でつき堅めた宮)

- 新嘗屋(新穀で祭をする家屋)

- 百足る(枝が茂って充実している)

- 東を負へり(東方を背負っている)

- 落ち觸らばへ(続いて触れている)

- あり衣の 三重の子が(枕詞。そこにある衣の三重と修飾する)

- 瑞玉盃に(ミヅは生気のある。美しい盃)

- 浮きし脂 落ちなづさひ(浮いた脂のように落ち漂って。ナヅサヒは、水を分ける)

- 水こをろこをろに(水がごろごろして。この数句、天地の初発の神話に見える句で、その神話の伝え手との関係を思わせるものがある)

- こをば(この事をば。この通りです)

小高る 市の高處、

新嘗屋に 生ひ立てる

葉廣 ゆつま椿、

そが葉の 廣りいまし、

その花の 照りいます

高光る 日の御子に、

豐御酒 獻らせ。

事の 語りごとも こをば。 (歌謠番號一〇二)

鶉鳥 領布取り掛けて

鶺鴒 尾行き合へ

庭雀、うずすまり居て

今日もかも 酒みづくらし。

高光る 日の宮人。

事の 語りごとも こをば。 (歌謠番號一〇三)

秀罇取らすも。

秀罇取り 堅く取らせ。

下堅く 彌堅く取らせ。

秀罇取らす子。 (歌謠番號一〇四)

朝戸には い倚り立たし、

夕戸には い倚り立たす

脇几が 下の

板にもが。吾兄を。 (歌謠番號一〇五)

- 大后(皇后)

- 高市(高いところ)

- 市の高處(市の高み)

- 獻らせ(奉るの敬語の命令形)

- 鶉鳥(比喩による枕詞。鶉は頭から胸にかけて白い斑があるので、領布をかけるに冠する)

- 領布(ヒレは、白い織物で女子が首にかける。これを振ることによって威力が発生する)

- 鶺鴒(比喩。セキレイ)

- 庭雀(比喩による枕詞)

- 酒みづくらし(酒宴をするらしい)

- 天語歌(歌曲の名)

- 水灌く(枕詞。オミ【大きい水、海】に冠する)

- 秀罇取らすも(たけの高い酒瓶をお取りになる)

- 宇岐歌(歌曲の名。酒盃の歌の意)

- 朝戸(朝の御座)

- 脇几(よりかかる机、脇息)

- 吾兄(はやし詞)

- 志都歌(歌曲の名)

- 河内の多治比の高鸇(大阪府南河内郡)