古事記現代語訳(33)倭建命⑤白鳥の陵

白鳥になった倭建命

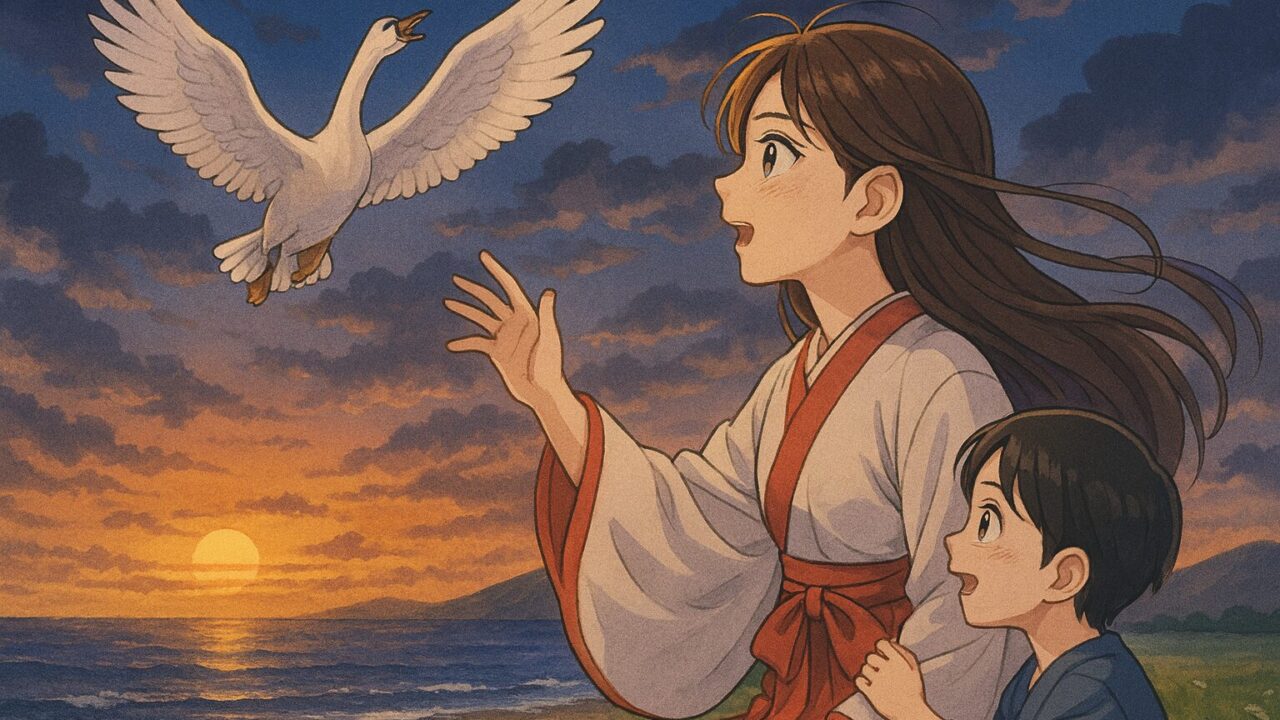

倭建命が能煩野でお隠れになると、大和からお妃や御子たちが急ぎ下って来て、御陵を築き、そのまわりの田に伏して泣きました。

引用元:亀山市歴史博物館

引用元:亀山市歴史博物館倭建命のお后は、美夜受比売と弟橘比売命だけでなく、仲哀天皇の母の石衝毘売命(いはつくびめのみこと)など複数存在します。

お妃たちは、「私たちは稲の茎に絡みつく蔓芋のようね」と、地面に身を投げ出して嘆き悲しみ、声を上げてお歌いになりました。

その時、倭建命は、御陵の中から大きな白鳥となって現れ、天高く飛び立ち、浜の方へと飛び去りました。

妃や御子たちはこれを見て、篠竹の切株で足を切り、血に染まりながらも構わず走り、泣きながら追いかけました。

ついには海にも入り、ざぶざぶと水をかき分けて追いました。

しかし白鳥は人々を置き去りにし、磯から磯へと伝いながら大空を翔け抜けていきました。

お妃たちはその姿を追いつつ、

笹の野原を苦労して進む。私たちは空が飛べないから、歩いて追うのです。

浜の千鳥が浜を避けて磯伝いに行くように、私たちも追い続けます。

と、口々に歌を詠み、涙に暮れながら倭建命の御魂を追い続けました。

白鳥はやがて伊勢から河内の志幾に舞い降りました。

そこで改めて御陵を築き、しばし御魂をお鎮めしましたが、白鳥は再び飛び立ち、さらに空高く駆け巡って、ついに羽曳野の地に落ち着かれました。

倭建命が諸国を征伐して巡られた際には、久米氏の祖先である七拳脛(ななつかはぎ)という者が、常に料理人として仕えたと伝えられています。

三重県亀山市の能褒野陵は倭建命が没した地とされ、奈良県御所市には白鳥が最初にとどまったと伝わる琴弾原白鳥陵(ことひきのはらしらとりのみささぎ)があります。

引用元:ぺんの古墳探訪記

引用元:ぺんの古墳探訪記さらに、大阪府羽曳野市には全長約200mの白鳥陵古墳(はくちょうりょうこふん)があり、ここは最終的に白鳥が鎮まった地とされています。

倭建命の親族と同時期の天皇

倭建命の父の第十二代、景行天皇は、百三十七歳で崩御されました。御陵は山の辺の道の上にあります。

若帯日子命(わかたらしひこ)、第十三代、成務天皇は、景行天皇の御子で、近江の国の志賀の高穴穂宮においでになって天下をお治めなさいました。倭建命の異母弟になります。

この成務天皇は、建内宿禰を大臣とし、大小さまざまな国の造をお定めになり、また国と国との境や、大小さまざまな県の県主をお定めになりました。

成務天皇は九十五歳で崩御されました。御陵は沙紀の多他那美にあります。

倭建命には男の御子が六人おられ、その中で帯中津日子命(たらしなかつひこのみこと)は、第十四代、仲哀天皇となられました。

山辺道上陵は、天理市渋谷町に存在する全長300メートルの前方後円墳です。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記近江の国の志賀の高穴穂宮は、滋賀県大津市穴太だとされています。また、大津市穴太には、高穴穂神社があり、御祭神は景行天皇です。

引用元:大津のかんきょう宝箱

引用元:大津のかんきょう宝箱沙紀の多他那美の御陵は、奈良市山陵町にある佐紀石塚山古墳(さきいしづかやまこふん)に治定されています。全長218.5メートルの前方後円墳です。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

白鳥の陵

ここに倭にます后たち、また御子たちもろもろ下りきまして、御陵を作りき。すなはち其地のなづき田に匍匐ひ廻りて、哭しつつ歌よみしたまひしく、

稻幹に 蔓ひもとほろふ 薢葛。 (歌謠番號三五)

ここに八尋白智鳥になりて、天翔りて、濱に向きて飛びいでます。ここにその后たち御子たち、その小竹の苅杙に、足切り破るれども、その痛みをも忘れて、哭きつつ追ひいでましき。この時、歌よみしたまひしく、

- 御陵(能褒野の御陵)

- 其地のなづき田(御陵の周囲の田)

- 蔓ひもとほろふ 薢葛(山の芋科の蔓草の蔓。比喩で這いまつわる状態を描く)

- 八尋白智鳥(大きな白鳥。倭建の命の神霊が化したものとする)

- 小竹の苅杙(小竹を刈ったあと)

虚空は行かず、足よ行くな。 (歌謠番號三六)

またその海水に入りて、なづみ行でます時、歌よみしたまひしく、

大河原の 植草、

海がは いさよふ。 (歌謠番號三七)

また飛びてその磯に居たまふ時、歌よみしたまひしく、

- 腰なづむ(腰が難渋【なんじゅう】する)

- 足よ行くな(徒歩で行くよ。ナは感動の助詞)

- いさよふ(ためらう)

- 濱よ行かず(浜からは行かないで)

- 河内の國の志幾(大阪府南河内郡)

景行天皇と成務天皇

かれ建内の宿禰を大臣として、大國小國の國の造を定めたまひ、また國國の堺、また大縣小縣の縣主を定めたまひき。

天皇、御年九十五歳。御陵は、沙紀の多他那美にあり。

- 山の邊の道の上(奈良県磯城郡)

- 近つ淡海の志賀の高穴穗の宮(滋賀県滋賀郡)

- 大國小國(諸国の意)

- 大縣小縣(クニよりはアガタの方が小さい)

- 沙紀の多他那美(奈良県生駒郡)