古事記現代語訳(58)置目老媼~推古天皇

顕宗天皇誕生

履中天皇の御子は市辺之忍歯王で、さらにその御子である袁祁之石巣別命(をけのいはすわけのみこと)は、第二十三代顕宗(けんぞう)天皇として、大和の近飛鳥宮において八年間、天下をお治めになりました。

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「顕宗天皇」

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「顕宗天皇」天皇は石木王(いわきのおおきみ)の娘・難波王(なにわのみこ)を皇后に迎えられましたが、御子はありませんでした。

大和の近飛鳥宮は、現在の奈良県高市郡明日香村八釣の弘計皇子神社(をけのみこじんじゃ)の場所だとされています。弘計皇子は、顕宗天皇のことです。

「近つ飛鳥」は一般的に「河内飛鳥」とも呼ばれ、大阪府羽曳野市や南河内郡太子町あたりをさすはずなのですが、ここに出てくる顕宗天皇の「近飛鳥宮」は、奈良の明日香村です。単純なミスなのかもしれません。

引用元:八百万の神

引用元:八百万の神忍歯王のお墓の場所を知っていた置目老媼

顕宗天皇は、父である市辺之忍歯王の御骨を探し求められました。そこへ近江から一人の身分の低いおばあさんが現れ、「私は忍歯王のお骨を埋めた場所を存じております。王には八重歯があり、その先が三つに割れておられました。それで見分けがつきましょう」と申しました。

天皇は人に命じておばあさんの指し示す場所を掘らせ、確かに父上のお骨を見つけ出されました。

これを蚊屋野の東の山に葬り、かつて狩りを勧めた近江の佐々紀の山の君の祖先である韓袋の子孫に墓守を命じました。

市辺之忍歯王のお墓である「蚊屋野の東の山」は、滋賀県東近江市市辺町の古保志塚(こぼしづか)だと治定されています。直径15メートル、高さ3.5メートルの規模を持つ円墳です。

引用元:古墳探訪記

引用元:古墳探訪記狩りというのは、市辺之忍歯王が、のちの雄略天皇である大長谷若建命(おおはつせのわかたけのみこと)に暗殺された近江の蚊屋野での狩りのことです。

帰還後、天皇はおばあさんを招き、「大切な場所をよく覚えていてくれた」とお褒めになり、「置目老媼(おきめのおみな)」の名を授けました。

置目は宮中に召され、手厚くもてなされました。そして、置目の住む家を、宮の近くに作って、毎日決まってお呼びになりました。天皇は置目を呼ぶために宮の戸に鈴を掛けました。

そして天皇は歌を詠まれました。

荒れ果てた野原や小さな谷を越えて、鈴が鳴る音がする。置目がやってくるのだな

置目老媼との別れ

しかし、置目は「私はもう年寄りなので故郷へ帰りたいです」と願い出ると、天皇はこれを快く許し、見送りの際に歌を詠まれました。

近江の置目よ、明日からはもう山に隠れて見えなくなるんだね

豚飼いの老人と一族の処刑

その後、天皇は、かつて自分と兄が逃亡中に食べ物を奪った豚飼いの老人を探し出し、飛鳥川の河原で打ち首に処されました。

さらにその一族全員の膝の筋を切らせため、子孫は大和に上るとき必ず足を引きずってきたと伝えられています。

そして、よくその豚飼いの所在(ありか)を示したということで、その場所を志米須(しめす)と呼ぶようになりました。

志米須の場所は、詳細不明ですが、話の流れから、飛鳥川の河原と考えるのが自然です。

意富祁王、父の仇、雄略天皇のお墓を掘り起こす

また天皇はお父上を暗殺した雄略天皇を深く恨み、河内の多治比という所にある御陵を壊そうと人を遣わそうとしました。

しかし兄の意富祁王(おおけのみこ)が申し上げました。

「雄略天皇の御陵を壊すために、他の者を遣ってはいけません。私が自分で行って壊してまいります」

すると顕宗天皇は、

「それではあなたにお願いしましょう」とお許しになりました。

意富祁王は急いでお出かけになりましたが、あまりに早くお帰りになったので、

顕宗天皇が、

「いったいどんな風にお壊しになったのですか」と尋ねると、

兄上は、

「実は陵の土を少しだけ掘り返して参りました」とお答えになりました。

天皇がその理由を聞くと、

「仇とはいえ雄略天皇は叔父にあたり、また天下を治められた天皇です。その御陵を徹底的に壊せば後の世の人にそしられましょう。だから、御陵の土を少しだけ掘り返して復讐の印としました」

これを聞いた顕宗天皇は「確かにそうですね」と納得されました。

やがて顕宗天皇は三十八歳で崩御されました。御陵は片岡の石坏(いわつき)の岡の上にあります。

河内の多治比は、大阪府羽曳野市島泉(しまいずみ)。古市古墳群を構成する古墳の1つで、丹比高鷲原陵(たじひのたかわしのはらのみささぎ)と呼ばれています。

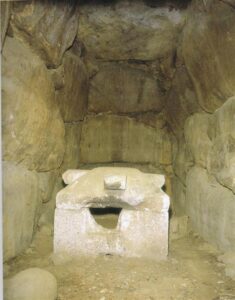

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記片岡の石坏の岡の上は、奈良県香芝市北今市。傍丘磐坏丘南陵(かたおかのいわつきのおかのみなみのみささぎ)と治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記仁賢天皇の誕生

その後、兄・意富祁王が第二十四代仁賢天皇として即位され、大和の石上広高宮にお移りになりました。皇后には雄略天皇の娘・春日大郎女を立てられました。

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「仁賢天皇」

引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「仁賢天皇」大和の石上広高宮は、奈良県天理市石上町の姫丸稲荷神社の場所とされています。石上広高宮伝承地の石碑が立っています。

引用元:神社巡遊録

引用元:神社巡遊録仁賢天皇は、不明で崩御されました。陵(みささぎ)の名は埴生坂本陵(はにゅうのさかもとのみささぎ)で、宮内庁により大阪府藤井寺市青山にある「ボケ山古墳(野中ボケ山古墳)」に治定されています。

引用元:古墳マップ

引用元:古墳マップ第二十五代武烈天皇~第三十三代推古天皇

第二十五代 武烈天皇

第二十五代、小長谷若雀命(をはつせのわかさざきのみこと)、武烈天皇は仁賢天皇の皇子で、大和の長谷の列木宮(なみきのみや)においでになって、八年天下をお治めなさいました。この天皇には御子がおいでになりません。御陵は片岡の石坏(いわつき)の岡にあります。

引用元:武烈天皇(『皇国紀元二千六百年史』)

引用元:武烈天皇(『皇国紀元二千六百年史』)大和の長谷の列木宮は、奈良県桜井市出雲の十二柱神社にあったとされています。武烈天皇社の祠が鎮座しています。

片岡の石坏(いわつき)の岡は、奈良県香芝市今泉の傍丘磐坏丘北陵(かたおかのいわつきのおかのきたのみささぎ)に治定されています。

古事記では、武烈天皇に関する具体的なエピソードは記載されていませんが、日本書紀には、妊婦の腹を裂いてその胎児を見た、人の爪を抜いて芋を掘らせた、人を木に登らせて、弓で射落として笑ったなど、残虐な行為の数々が紹介されています。

もちろん、これらの悪行は、捏造の疑いが濃厚であり、武烈天皇の実在性そのものについても議論があります。

武烈天皇に御子はなく、次の天皇は、大和政権の直系とは距離がある継体天皇でした。「前王朝の悪」と「新王朝の正義」を際立たせ、王統交代を正当化するには、悪辣な前王朝の天皇が、御子を残さずに滅んだという物語が必要だったという説があります。

第二十六代 継体天皇

第二十六代、応神天皇の五世の孫、来孫(らいそん)の袁本杼命(をほどのみこと)、継体天皇は、大和の磐余玉穂宮(いわれたまほのみや)においでになって、天下をお治めなさいました。天皇は御年四十三歳にお隠れになりました。御陵は三島藍陵(みしまのあいののみささぎ)です。

引用元:足羽神社

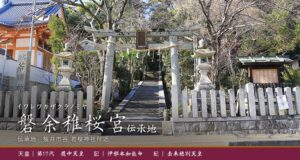

引用元:足羽神社大和の磐余玉穂宮は、奈良県桜井市池之内の「磐余稚桜宮」の近郊であろうと伝承されています。古くは、潅漑用の巨大な「磐余池」が存在していたようです。

引用元:桜井市

引用元:桜井市三島藍陵は、宮内庁により大阪府茨木市太田の太田茶臼山古墳が治定されていますが、考古学的には、大阪府高槻市郡家新町の今城塚古墳が真陵であることがほぼ確定しています。

引用元:高槻市観光協会

引用元:高槻市観光協会継体天皇は、応神天皇の五世の孫で、大和政権の直系とはかなり距離がありました。聖徳太子の叔母として知られる「推古天皇の祖父」にあたる人物。遠く越前または近江から大和に迎えられ、新しい王朝を築きました。迎えられた経緯は謎です。

引用元:『推古天皇像』土佐光芳 画・叡福寺 蔵

引用元:『推古天皇像』土佐光芳 画・叡福寺 蔵第二十七代 安閑天皇

第二十七代、広国押建金日命(ひろくにおしたけかなひのみこと)、安閑天皇は、継体天皇の皇子で、大和の勾金橋宮 (まがりのかなはしのみや)においでになって、天下をお治めなさいました。この天皇は御子がありませんでした。御陵は河内の古市の高屋の村にあります。

引用元:安閑天皇(『皇国紀元二千六百年史』

引用元:安閑天皇(『皇国紀元二千六百年史』大和の勾金橋宮は、奈良県橿原市曲川(まがりかわ)町の金橋神社の場所だとされています。「安閑天皇勾金橋宮址」の石碑があります。

引用元:橿原市観光協会

引用元:橿原市観光協会河内の古市の高屋は、大阪府羽曳野市古市の古市高屋丘陵(ふるちのたかやのおかのみささぎ)で、高屋築山古墳(たかやつきやまこふん)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記江戸時代の寛政のころ、土砂崩れの際に、高屋築山古墳からイラン産のササンガラスの白瑠璃碗(はくるりわん)が出土し、現在は重要文化財として東京国立博物館に保存されています。

引用元:東京国立博物館

引用元:東京国立博物館第二十八代 宣化天皇

第二十八代、建小広国押楯命(たけをひろくにおしたてのみこと)、宣化天皇は、継体天皇の第二皇子で、大和の檜隈廬入野宮(ひのくまのいおりののみや)においでになって、天下をお治めなさいました。

引用元:宣化天皇『皇国紀元二千六百年史』

引用元:宣化天皇『皇国紀元二千六百年史』大和の檜隈廬入野宮は、奈良県高市郡明日香村檜前(ひのくま)の於美阿志(おみあしじんじゃ)神社の場所です。この神社は、檜隈(ひのくま)寺の跡にあります。

引用元:古都飛鳥保存財団

引用元:古都飛鳥保存財団宣化天皇陵の陵(みささぎ)は、宮内庁により奈良県橿原市鳥屋町にある身狹桃花鳥坂上陵(むさのつきさかのえのみささぎ)に治定されています。遺跡名は「鳥屋ミサンザイ古墳」です。

引用元:古墳マップ

引用元:古墳マップ先代の安閑天皇に子どもがなかったために、同母弟の宣化天皇が69歳という高齢で即位し、在位が3年余りと短いため、目立った事績は記録されていません。

ただし、西暦536年の五月の詔で、「食料は天下の基本である。黄金が万貫あっても飢えを癒すことはできない。真珠が一千箱あっても、凍えるのを救うことはできない」という言葉を残しています。これは、前年に起こったインドネシアのクラカタウ火山噴火による寒冷化、「火山の冬」を受けての発言だとされています。

第二十九代 欽明天皇

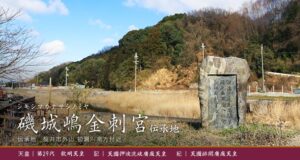

第二十九代、弟の天国押波流岐広庭天皇(あめくにおしはるきひろにわのすめらみこと)、欽明天皇は、継体天皇の嫡男で、大和の師木島大宮においでになって、天下をお治めなさいました。

引用元:「御歴代百廿一天皇御尊影」「欽明天皇」

引用元:「御歴代百廿一天皇御尊影」「欽明天皇」大和の師木島大宮は、磯城嶋金刺宮(しきしまのかなさしのみや)とも呼ばれ、奈良県桜井市慈恩寺(じおんじ)の大和川沿いにあったとされます。「仏教伝来之地」の石碑とともに、「欽明天皇磯城嶋金刺宮址」の石碑があります。

引用元:桜井市

引用元:桜井市御陵は、宮内庁により奈良県高市郡明日香村平田の檜隈坂合陵(ひのくまのさかあいのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記欽明天皇の御代、西暦552年に、百済から仏像と経文が伝来しました。神道勢力である物部尾輿と中臣鎌子らは仏教に反対し、蘇我稲目は、西国では皆が仏教を信じているので日本もそうするべきだと主張し、仏教への帰依を表明したため、欽明天皇は稲目に仏像と経論を与えました。

稲目は私邸を寺として仏像を拝みましたが、その後に疫病が流行ると、尾輿らは、外国から来た仏を拝んだので、国津神の怒りを買ったのだとして、寺を焼き仏像を難波の堀江に捨てました。

引用元:蘇我稲目

引用元:蘇我稲目 引用元:物部尾輿『前賢故実』

引用元:物部尾輿『前賢故実』第三十代 敏達天皇

第三十代、御子の沼名倉太玉敷命(ぬなくらふとたましきのみこと)、敏達(びだつ)天皇は、欽明天皇の第二皇子で、大和の他田宮(おさだのみや)においでになって、十四年間、天下をお治めなさいました。御陵は河内の科長(しなが)にあります。

引用元:敏達天皇(『皇国紀元二千六百年史』

引用元:敏達天皇(『皇国紀元二千六百年史』大和の他田宮は、訳語田幸玉宮(おさたのさきたまのみや)とも呼ばれ、奈良県桜井市戒重(かいじゅう)の春日神社のあたりだとされています。

引用元:かむながらのみち ~天地悠久~

引用元:かむながらのみち ~天地悠久~河内の科長は、宮内庁により大阪府南河内郡太子町の河内磯長中尾陵(こうちのしながのなかのおのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記敏達天皇は廃仏派だったため、物部守屋と中臣氏が勢いづき、崇仏派の蘇我馬子の対立が激化しました。蘇我馬子がお寺を建て、仏像を祭るとふたたび疫病が発生したため、物部守屋が天皇に働きかけ、仏教禁止令を出させて、仏像と仏殿を燃やさせました。しかし、その翌年、585年、敏達天皇は病で崩御しています。

引用元:物部守屋(菊池容斎筆)

引用元:物部守屋(菊池容斎筆) 引用元:蘇我馬子像(斑鳩寺蔵『聖徳太子勝鬘経講讃図』

引用元:蘇我馬子像(斑鳩寺蔵『聖徳太子勝鬘経講讃図』第三十一代 用明天皇

第三十一代、弟の橘豊日命(たちばなとよひのみこと)、用明天皇は欽明天皇の第四皇子で、大和の池の辺の宮においでになって、三年天下をお治めなさいました。御陵は初めは磐余の掖上(わきがみ)にありましたが、後に科長(しなが)の中の陵にお遷し申し上げました。

大和の池の辺の宮は、磐余池辺双槻宮(いわれのいけのべのなみつきのみや)とも呼ばれ、奈良県桜井市谷の石寸山口神社(いわれやまぐちじんじゃ)が伝承地になっています。この神社は、双槻(なみつき)神社と呼ばれていたこともありました。

引用元:かむながらのみち ~天地悠久~

引用元:かむながらのみち ~天地悠久~また、2011年に橿原市東池尻町に古代の堤跡と東西4メートル、南北17.5メートル以上の大型建築物とその他の建物6つが発見され、こちらが磐余池辺双槻宮の可能性が高いとされています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記磐余の掖上は、磐余池上陵(いわれのいけのへのみささぎ)とも呼ばれ、磐余池辺双槻宮の近くだとされています。

その後に遷された科長の中の陵は、宮内庁により大阪府南河内郡太子町の河内磯長原陵(こうちのしながのはらのみささぎ)に治定されています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記用明天皇の在任期間はわずか一年半でした。

第三十二代 崇峻天皇

第三十二代、弟の長谷部若雀天皇(はつせべのわかささぎのすめらみこと)の天皇、崇峻天皇は、欽明天皇の第十二皇子で、大和の倉椅柴垣宮(くらはしのしばかきのみや)においでになって、四年天下をお治めなさいました。御陵は倉椅の岡の上にあります。

引用元:崇峻天皇『皇国紀元二千六百年史』

引用元:崇峻天皇『皇国紀元二千六百年史』倉椅柴垣宮は、奈良県桜井市倉橋の金福寺あたりが伝承地となります。

引用元:陵墓探訪記

引用元:陵墓探訪記倉椅の岡の上は、宮内庁により、桜井市倉橋の倉梯岡陵(くらはしのおかのみささぎ)が治定されていますが、同倉橋の赤坂天王山古墳(あかさかてんのうざんこふん)が崇峻天皇の真陵に比定する説もあります。両比定地は、1.7キロメートルほど離れています。

引用元:新陵墓探訪記

引用元:新陵墓探訪記 引用元:産経ニュース

引用元:産経ニュース崇峻天皇は欽明天皇の皇子で、587年に即位しましたが、実権は蘇我馬子が握っていました。やがて崇峻天皇は馬子への不満を募らせ、「あの男を討ちたい」と口にしたと伝えられます。

これを知った馬子は危険を感じ、東漢直駒(やまとのあやの こま)を刺客として差し向けました。592年、崇峻天皇は宴の席で刺殺され、その日のうちに急ぎ葬られたと記録されています。

その後、東漢直駒は、馬子の娘、河上娘(かわかみのいらつめ)を連れ出して妻にしたため、馬子の怒りを買い殺害されました。

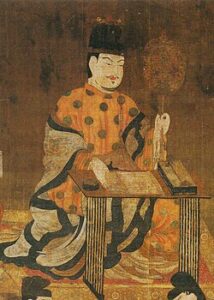

第三十三代 推古天皇

第三十三代、妹の豊御食炊屋比売命(とよみけかしきやひめのみこと)、推古天皇は、欽明天皇の王女で、大和の小治田宮(おはりだのみや)においでになって、三十七年間、天下をお治めなさいました。御陵は初めは大野の岡の上にありましたが、後に科長の大陵に遷されました。

引用元:『推古天皇像』土佐光芳 画・叡福寺 蔵

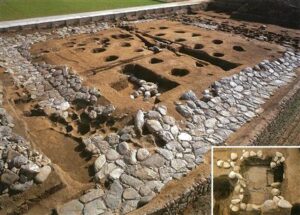

引用元:『推古天皇像』土佐光芳 画・叡福寺 蔵大和の小治田宮は、奈良県高市郡明日香村の雷丘東方遺跡(いかずちのおかひがしかたいせき)だとされています。奈良時代の井戸から「小治田宮」と書かれた墨書土器が見つかっています。

引用元:奈良県

引用元:奈良県 引用元:朝日新聞

引用元:朝日新聞大野の岡の上は、奈良県橿原市の植山(はにやま)古墳だとされています。

引用元:橿原市

引用元:橿原市科長の大陵は、大阪府南河内郡太子町山田の磯長山田陵(しながのやまだのみささぎ)とも呼ばれ、宮内庁により山田高塚古墳(やまだたかつかこふん)に治定されています。推古天皇の御子である竹田皇子との合葬陵墓だと伝わっています。

引用元:ニッポン旅マガジン

引用元:ニッポン旅マガジン西暦592年に即位した推古天皇は、第三十代敏達天皇のお后で、日本初の女性天皇でした。甥の聖徳太子を摂政に任命し、75年の天寿を全うしました。

引用元:聖徳太子『聖徳太子勝鬘経講讃図』

引用元:聖徳太子『聖徳太子勝鬘経講讃図』法隆寺は三十一代の「用明天皇」が自らの病気が治ることを願って建立を計画したものの、志半ばで崩御されました。その遺志を継いだ聖徳太子と推古天皇によって完成したお寺だとされています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

顕宗天皇

伊弉本別の王の御子、市の邊の忍齒の王の御子、袁祁の石巣別の命、近つ飛鳥の宮にましまして、八歳天の下治らしめしき。この天皇、石木の王の女難波の王に娶ひしかども、御子ましまさざりき。

この天皇、その父王市の邊の王の御骨を求ぎたまふ時に、淡海の國なる賤しき老媼まゐ出て白さく、「王子の御骨を埋みし所は、もはら吾よく知れり。またその御齒もちて知るべし」とまをしき。(御齒は三枝なす押齒に坐しき。)ここに民を起てて、土を掘りて、その御骨を求ぎて、すなはちその御骨を獲て、その蚊屋野の東の山に、御陵作りて葬めまつりて、韓帒が子どもに、その御陵を守らしめたまひき。然ありて後に、その御骨を持ち上りたまひき。かれ還り上りまして、その老媼を召して、その見失はず、さだかにその地を知れりしことを譽めて、置目の老媼といふ名を賜ひき。よりて宮の内に召し入れて、敦く廣く惠みたまふ。かれその老媼の住む屋をば、宮の邊近く作りて、日ごとにかならず召す。かれ大殿の戸に鐸を掛けて、その老媼を召したまふ時は、かならずその鐸を引き鳴らしたまひき。ここに御歌よみしたまへる、その歌、

百傳ふ 鐸搖くも。

置目來らしも。 (歌謠番號一一二)

明日よりは み山隱りて

見えずかもあらむ。 (歌謠番號一一三)

- 袁祁の石巣別の命(顕宗【けんぞう】天皇)

- 近つ飛鳥の宮(大阪府南河内郡)

- 御齒は三枝なす(先が三つに別れた大きい歯であった)

- 韓帒(佐佐紀の山の君の祖)

- 置目の老媼(見ておいたお婆さん)

- 鐸(大形の鈴)

- 淺茅原 小谷を過ぎて(浅茅の原や谷を過ぎて。さまざまの地形を通って)

- 百傳ふ(方々伝って)

- 置目もや(置目と呼びかける語法。モヤは感動の助詞。この句、日本書紀に「置目もよ」)

- 志米須(所在不明)

- 大長谷の天皇(雄略天皇)

- その御靈(既に崩ぜられているので、このようにいう)

- 還りては(また考えれば)

- 我が從父(雄略天皇と押歯の王は、仁徳天皇の孫で従兄弟であり、仁賢と顕宗の両天皇からは、雄略天皇は、父の従兄弟に当たる)

- 片岡の石坏の岡(奈良県北葛城郡)