古事記現代語訳(32)倭建命④最期

伊吹山で致命傷

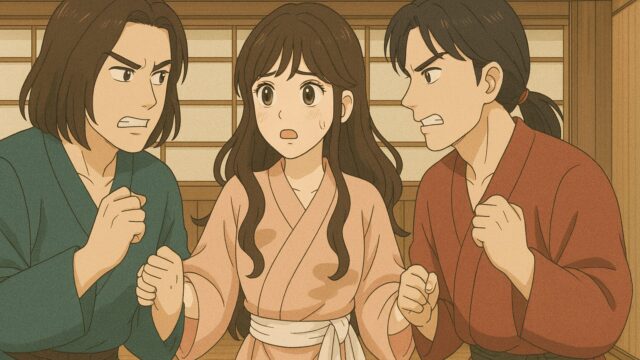

倭建命は、「この山の神ぐらいなら素手でも倒せるだろう」と豪語され、伊吹山へとお登りになりました。

すると、途中で牛ほどもある巨大な白い猪が現れました。

「こいつは山の神の従者だな。帰りに仕留めてやろう」

そう言って登り続けられましたが、実はその猪こそ山の神そのものでした。

倭建命が侮るような言葉を放ったため、山の神は怒り、たちまち毒気を含んだ大氷雨(おおひさめ)を降らせ、命を苦しめました。

やっとのことで山を降り、「玉倉部の清泉(たまくらべのしみず)」にたどり着き休まれると、少し体調が回復してきました。

引用元:関ケ原観光ガイド

引用元:関ケ原観光ガイドそのためその泉を「居醒の清水(いさめのしみず)」と呼ぶようになりました。しかし毒気に侵された体は、もはや元には戻りませんでした。

そうして美濃に至った時、倭建命はこう嘆きました。

「俺はいつも、空さえ飛べると思っていたのに、今はもう歩くことさえ難しくなってきた。足がまるで舵のようにぐにゃぐにゃになってしまった」

当時は、歩きにくくでこぼこしているさまを、たぎたぎしいと言っていたので、そこを当芸野(たぎの)というようになりました。

伊吹山は、滋賀県と岐阜県の県境を南北に走る伊吹山地の最高峰で、標高は1,377メートルです。

玉倉部の清泉、居醒の清水は、岐阜県不破郡関ケ原の「関ヶ原鍾乳洞」の入り口付近に湧きだしている清水、または、滋賀県米原市醒井の加茂神社に湧き出る名水のことだとされています。

当芸野は、現在の岐阜県養老郡養老町の大菩提寺、通称、大悲閣あたり。ちなみに養老郡養老町は、明治30年までは、多芸郡でした。大悲閣には「日本武尊史跡・当芸野」と刻まれた石碑があります。

引用元:養老町観光協会

引用元:養老町観光協会尾津の岬の一本松

倭建命が、杖を頼りにゆるゆると力なく歩かれるうちに、尾津の岬の一本松の下にたどり着きました。そしてそこを杖衝坂(つえつきざか)というようになりました。

尾津の岬は、三重県桑名市多度町御衣野の草薙神社、別名、御衣野尾津神社(みぞのおづじんじゃ)あたりが有力な候補地です。当時このあたりは海に面していました。

引用元:アルラン三重

引用元:アルラン三重杖衝坂という名前の坂は、三重県四日市市采女町と岐阜県海津市南濃町の臥龍山(がりょうざん)行基寺(ぎょうきじ)に存在します。

引用元:観光三重

引用元:観光三重そこには、かつて食事のときに置き忘れた大刀がそのまま残っていました。

「一本松よ、おまえはよく私の太刀を守っていてくれた。もしおまえが人であったなら、褒美に太刀を持たせ、着物を着せてやるのだが」

と歌に詠み、一本松に語りかけられました。

三重の由来

その後、ある村に着かれた時には、

「私の足は三重に折れ曲がった餅のようだ。歩くのもひどく辛い」

と仰せられました。これに因んで、このあたりを「三重」と呼ぶようになりました。

大和は国の麻本呂婆

そしてついに能煩野(のぼの)に至ると、倭建命は祖国・大和を思い、万感の思いを込めて歌を詠まれました。

「大和は国の麻本呂婆(まほろば)だ。青々とした山々に囲まれた、美しい国よ。

無事だった者たちは、平群の山の熊樫の葉を髪に挿して祝い、楽しむがよい」

さらに、

「懐かしい大和のわが家の方から、雲が立ちのぼってくるな」

と、片歌を口ずみました。

しかしその頃には病は重く、命の炎は尽きようとしていました。最後に、尾張の美夜受比売のもとに残してきた草薙剣を思い出し、

「乙女の床の傍に置いてきた太刀、あの太刀も、もう手にすることはできないのか」

と歌い終えられると同時に、ついに息を引き取られました。

急使はただちに都へ駆け戻り、この悲報を景行天皇に奏上したのでした。

倭建命は、能煩野の地で最期を迎えたと伝わっています。

引用元:亀山市歴史博物館

引用元:亀山市歴史博物館麻本呂婆は、サンスクリット語のMahi(偉大なる土地) Lobha(待ち望んだ)からきたという説や、「素晴らしい場所」「住みやすい場所」の古語だとする説があります。

倭建命の享年は明記されていませんが、20代後半から30歳くらいの、夭折だったとされています。

三重県亀山市田村町の能褒野神社(のぼのじんじゃ)の近くには、能褒野王塚古墳という前方後円墳があり、宮内庁により倭建命の御陵に治定されています。

引用元:亀岡市観光協会

引用元:亀岡市観光協会古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

思国歌(くにしのひうた)

ここに詔りたまひしく、「この山の神は徒手に直に取りてむ」とのりたまひて、その山に騰りたまふ時に、山の邊に白猪逢へり。その大きさ牛の如くなり。ここに言擧して詔りたまひしく、「この白猪になれるは、その神の使者にあらむ。今殺らずとも、還らむ時に殺りて還りなむ」とのりたまひて騰りたまひき。ここに大氷雨を零らして、倭建の命を打ち惑はしまつりき。(この白猪に化れるは、その神の使者にはあらずて、その神の正身なりしを、言擧したまへるによりて、惑はさえつるなり。)かれ還り下りまして、玉倉部の清泉に到りて、息ひます時に、御心やや寤めたまひき。かれその清泉に名づけて居寤の清泉といふ。

其處より發たして、當藝の野の上に到ります時に、詔りたまはくは、「吾が心、恆は虚よ翔り行かむと念ひつるを、今吾が足え歩かず、たぎたぎしくなりぬ」とのりたまひき。かれ其地に名づけて當藝といふ。其地よりややすこし幸でますに、いたく疲れませるに因りて、御杖を衝かして、ややに歩みたまひき。かれ其地に名づけて杖衝坂といふ。尾津の前の一つ松のもとに到りまししに、先に、御食せし時、其地に忘らしたりし御刀、失せずてなほありけり。

- 取りてむ(退治しよう)

- 言擧(言挙げ)して(言い立てをして)

- 玉倉部の清泉(滋賀県坂田郡の醒が井【さめがい】はその伝説地)

- 當藝の野(岐阜県養老郡)

- 虚よ翔り行かむと念ひつるを(空中を飛んで行こうと思ったが)

- たぎたぎしく(びっこを引く形容。高かったり低かったりするさま)

- 杖衝坂(三重県三重郡)

- 尾津の前(三重県桑名郡。サキは、海上陸上に限らず突出した地形をいう。ここは陸上)

ここに御歌よみしたまひしく、

尾津の埼なる 一つ松、吾兄を。

一つ松 人にありせば、

大刀佩けましを 衣着せましを。

一つ松、吾兄を。 (歌謠番號三〇)

たたなづく 青垣、

山隱れる 倭し 美し。 (歌謠番號三一)

疊薦 平群の山の

熊白檮が葉を 髻華に插せ。その子。 (歌謠番號三二)

吾が置きし つるぎの大刀、

その大刀はや。 (歌謠番號三四)

- 直に向へる(じかに対している)

- 吾兄を(「あなたよ」という意の語で、歌詞を歌う時のはやしである。日本書紀には、アハレになっている)

- 三重の村(三重県三重郡)

- 三重の勾(餅米をこねて、ねじまげて作った餅)

- 能煩野(三重県鈴鹿郡)

- 國のまほろば(もっともすぐれたところ。マは接頭語。ロバは接尾語。日本書紀はマホラマ)

- 青垣(重なり合っている青い垣。山のこと)

- 疊薦(敷物にしたコモ【草の名】。ヘ【隔】に冠する)

- 平群の山(奈良県生駒郡)

- 熊白檮が葉を髻華に插せ(美しい白樫の木の葉を頭髮に挿せ。ウズは髮にさす飾。もともと魔よけの信仰のために挿すものだった)

- 思國歌(歌曲としての名)

- はしけやし(愛すべき。愛しきに、助詞ヤシの接続したもの。ハシキヨシ、ハシキヤシともいう)

- 吾家の方よ(わが家の方から)

- 片歌(五音七音七音の三句の歌の称。以上三首、日本書紀に景行天皇の御歌とする)

- つるぎの大刀(普通ツルギは両刃、タチは片刃の武器をいうが、厳密な区別ではない)