古事記現代語訳(31)倭建命③東征

父、景行天皇の命令

景行天皇は、倭建命にこう仰せになりました。

「お前は西の国は治めたが、東の方の十二か国にも、荒ぶる神々や従わぬ者どもが大勢いる。すぐに征して参れ」

東の十二国とは、伊勢(志摩を含む)、尾張、三河、遠江、駿河、甲斐、伊豆、相模、武蔵、総(上総、下総、安房)、常陸、陸奧です。

そして、景行天皇は、武器として比比羅木之八尋矛(ひひらぎのやひろほこ)を授け、御鉏友耳建日子(みすきともみみたけひこ)を副将としておつけになりました。

比比羅木之八尋矛は、ヒイラギの木で作った柄の長い矛のこと。ヒイラギは、葉の縁にトゲがあり魔物に対して威力があるとされています。

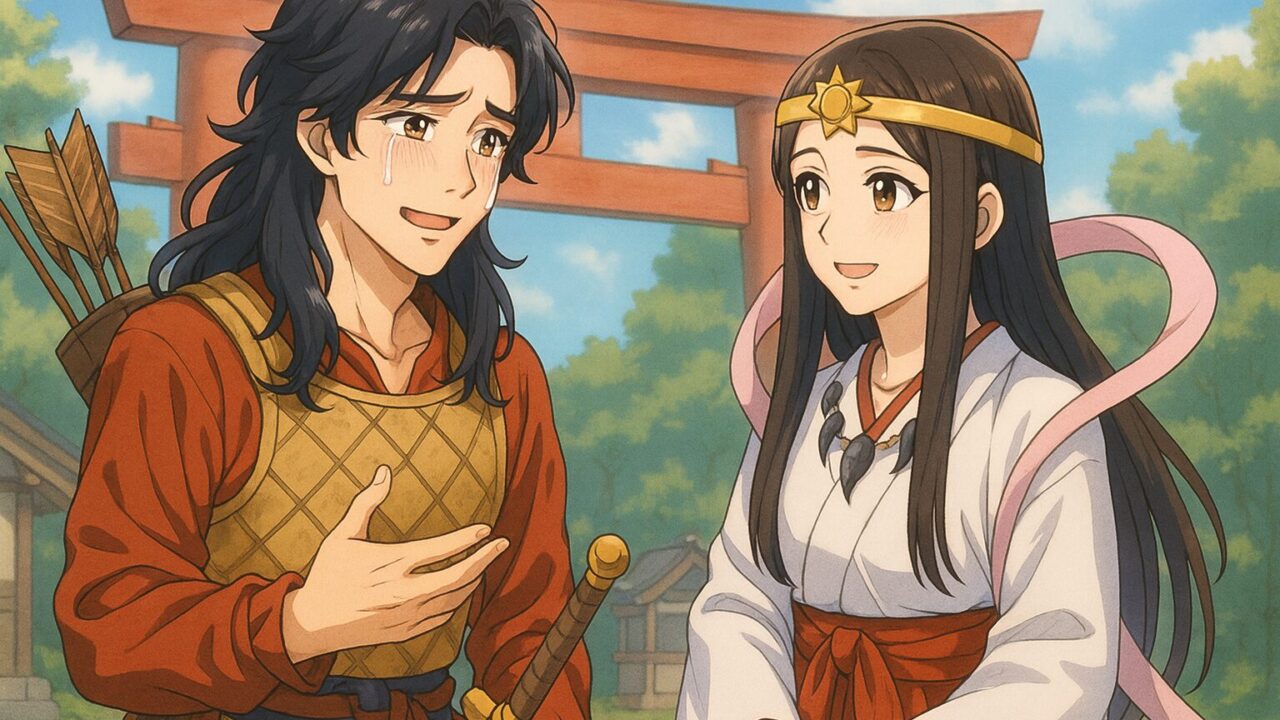

倭建命は父のお言いつけに従い、まず伊勢神宮に赴いて叔母の倭比売命に別れを告げました。そこで涙ながらに訴えました。

叔母、倭比売命からの贈り物

「父上は、私に早く死ねとお思いなのでしょうね。西国を征して帰ってきたばかりなのに、軍卒も与えず、すぐにまた東へ行けと命じられました。これでは私に死ねといっているのと同じではありませんか」

倭比売命は、甥の嘆きを優しく受けとめ、こう言いました。

「恐れることはありません。この剣を授けましょう。そしてこの袋も持って行きなさい。いざというときには、この袋の口を開けなさい」

美夜受比売との約束

こうして倭建命は尾張で出会った美夜受比売のもとにも立ち寄り、「征伐を果たしたら、あなたのもとに必ず戻ります」と約束をして東へ向かいました。

熱田神宮の摂社に氷上姉子神社(ひかみあねごじんじゃ)という神社があり、美夜受比売が祀られています。

引用元:名古屋コンシェルジュ

引用元:名古屋コンシェルジュまた、熱田神宮の境外摂社に松姤社(まつごしゃ)という社があり、ここが二人の出会いの場だったと伝わっています。

引用元:NAVI彦

引用元:NAVI彦美夜受比売は、川辺で布を晒していたときに、倭建命から火上の里への道を聞かれましたが、最初は、耳が聞こえない振りをしたとのことでした。

「火上」には、もともと「火」の字を使っていましたが、1382年、火上姉子神社の社殿が火災にあったため、火の字を避けて「氷上」と改められました。

ただし、氷上姉子神社の所在地は、現在の名古屋市緑区大高町火上山で、今なお火の字を使っています。

相模の国造の罠

その後相模に至ると、国造が罠を仕掛けてきました。

「この野に荒ぶる沼の神がいて、人々を苦しめています。どうか退治してください」

そう言って倭建命を野へと誘い入れ、突然、四方から火を放ったのです。

「しまった、騙されたか!」

炎が迫るなか、倭建命は叔母からもらった袋を開きました。

そこには火打石がありました。命は周囲の草を薙ぎ払い、逆に火打石を使って火を放ち、炎を操って包囲を突破しました。

そして国造とその一味を討ち滅ぼしました。これが「焼津」の地名の由来です。

しかし、焼津は現在の静岡県で、相模は現在の神奈川県なので、疑問が残ります。

以後、叔母から授かった剣は「草薙の剣」と呼ばれるようになりました。

その後、船でさがみ野半島から上総(かずさ)へと向かうために、走水海(はしりみずのうみ)を渡るとき、海の神が怒って大波を起こし、船が進めなくなりました。

船は、現在でいうところの、三浦半島と房総半島に挟まれた浦賀水道から千葉県の中央部に向おうとしていたようです。

神奈川県横須賀市走水には、走水神社があり、倭建命と弟橘比売命をお祀りしています。

弟橘比売命の愛

そのとき、お后の弟橘比売命は静かに言いました。

「これは海神の祟りです。私が身代わりになって、海を鎮めましょう。あなたはどうか使命を果たして大和へ戻ってください」

そう言うと、菅の畳八枚、皮の畳八枚、絹の畳八枚を波に浮かべ、その上に身を投げました。

海上で波や風の難に遭うのは、海の神が船上の人や物を欲っしているからで、それを海に入れれば、波風が鎮まるという言い伝えがありました。そこで姫が命に代って海に入って荒波を鎮めたのです。

姫が海に入ると、荒波はたちまち鎮まり、船は無事に進むことができました。

そこで姫はこう歌いました。

「相模の野で火に包まれた時、我が君は私を案じて声をかけてくださいました。その情けは決して忘れません」

七日後、姫の櫛が浜に流れ着きました。倭建命はそれを拾い、墓を築いて手厚く葬りました。

東京都文京区湯島の妻恋神社では、このお二人をお祀りしています。

倭建命はさらに進み、足柄山にさしかかると白鹿に化けた坂の神が現れました。

命は食べ残しのニンニクを投げつけ、それが目に当たって鹿は倒れました。

坂を越えると命は東の海を眺め、亡き妻を偲んで呟きました。

「ああ、我が妻よ」

これが「あづま(吾妻)」の名の由来です。現在でも足柄から東を「東国(あずま)」と呼びます。

東国造誕生

甲斐の酒折宮(さかおりのみや)に泊まったとき、倭建命は家臣に問いました。

「常陸の新治(にいはり)から筑波を過ぎて、いく夜旅しただろうか?」

すると、焚火を守っていた老人が答えました。

「九夜、そして十日でございます」

命はこれを褒め、この老人を東国造(あずまのくにのみやつこ)に任じました。

甲斐の酒折宮は、山梨県甲府市酒折にあり、「連歌発祥の地」とされています。新治と筑波は、現在の茨城県です。

東国造は、東方の国の長官という意味ですが、実際はそのような広大な土地には、国造を置きません。

信濃の坂は、現在の長野県下伊那郡阿智村智里と岐阜県中津川市神坂の間の神坂峠です。

美夜受比売との契り

その後、信濃の坂の神をも平らげ、尾張へと帰還し、美夜受比売と契りを結びました。

倭建命は、

仰ぎ見る天香具山、そこを横ぎる白鳥、そのような柔らかな腕を、抱きしめようとしたが、あなたの着ている打掛の裾に、月が出ているよ、

すると、美夜受比売は、

光り輝く私の御子さま、大君さま、新しい年が来たのなら、新しい月がやってきます、あなたを待ちかねて、私の打掛の裾にも、月が出たのでしょう

そして草薙の剣を姫に託し、次なる戦い、伊吹山の神の征伐へと向かわれたのです。

名古屋市の熱田神宮では、三種の神器の一つである草薙の剣が祀られています。

日本書紀では、父親の景行天皇と倭建命は関係が良好で、倭建命が亡くなった後、天皇は、息子が平定した地域に巡幸に出たとされています。

また日本書紀では、景行天皇は、最初、兄の大碓命に東国遠征を命じ、彼は恐れて草のなかに隠れたとなっています。その後、大碓命は、美濃、岐阜県に移され、身毛津(むげつ)氏と守氏の祖となったとのことです。

愛知県豊田市猿投町の猿投(さなげ)神社は、大碓命を御祭神としています。大碓命は美濃の開拓に尽力しましたが、42歳の時、 猿投山の山中で毒蛇に嚙まれ亡くなったとされています。

猿投山の名前の由来は、景行天皇が伊勢国へ赴いた時に、可愛がっていた猿が不吉なことをしたので、海へ投げ捨てました。その猿が現在の猿投山に籠って住み着いたとされることから、「猿投」と呼ばれるようになったそうです。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

倭建の命の東征

ここに天皇、また頻きて倭建の命に、「東の方十二道の荒ぶる神、また伏はぬ人どもを、言向け和せ」と詔りたまひて、吉備の臣等が祖、名は御鉏友耳建日子を副へて遣す時に、比比羅木の八尋矛を給ひき。かれ命を受けたまはりて、罷り行でます時に、伊勢の大御神の宮に參りて、神の朝廷を拜みたまひき。すなはちその姨倭比賣の命に白したまひしくは、「天皇既に吾を死ねと思ほせか、何ぞ、西の方の惡ぶる人どもを撃りに遣して、返りまゐ上り來し間、幾時もあらねば、軍衆をも賜はずて、今更に東の方の十二道の惡ぶる人どもを平けに遣す。これに因りて思へばなほ吾を既に死ねと思ほしめすなり」とまをして、患へ泣きて罷りたまふ時に、倭比賣の命、草薙の劒を賜ひ、また御嚢を賜ひて、「もし急の事あらば、この嚢の口を解きたまへ」と詔りたまひき。

- 東の方十二道(十二国に同じ。伊勢(志摩を含む)、尾張、三河、遠江、駿河、甲斐、伊豆、相模、武蔵、総(上総、下総、安房)、常陸、陸奧の十二国であるという)

- 比比羅木の八尋矛(ヒイラギの木の柄の長い矛。ヒイラギは葉の縁にトゲがあり魔物に対して威力があるとされる)

- 神の朝廷(神が諸事を執り行われる所の意)

かれ尾張の國に到りまして、尾張の國の造が祖、美夜受比賣の家に入りたまひき。すなはち婚はむと思ほししかども、また還り上りなむ時に婚はむと思ほして、期り定めて、東の國に幸でまして、山河の荒ぶる神又は伏はぬ人どもを、悉に平け和したまひき。かれここに相武の國に到ります時に、その國の造、詐りて白さく、「この野の中に大きなる沼あり。この沼の中に住める神、いとちはやぶる神なり」とまをしき。ここにその神を看そなはしに、その野に入りましき。ここにその國の造、その野に火著けたり。かれ欺かえぬと知らしめして、その姨倭比賣の命の給へる嚢の口を解き開けて見たまへば、その裏に火打あり。ここにまづその御刀もちて、草を苅り撥ひ、その火打もちて火を打ち出で、向火を著けて燒き退けて、還り出でまして、その國の造どもを皆切り滅し、すなはち火著けて、燒きたまひき。かれ今に燒遣といふ。

- 相武の國(相模の国に同じ。神奈川県の一部)

- いとちはやぶる神(暴威を振う神)

- 向火を著けて(こちらから火をつけて向うへ焼く。野火に遭った時には、手元からも火をつけて、先に野を焼いてしまって難を免れる方法である)

- 燒遣(焼津とする伝えもある。静岡県の焼津町がその伝説地であるが、相武の国の事としているので問題が残る)

そこより入り幸でまして、走水の海を渡ります時に、その渡の神、浪を興てて、御船を廻して、え進み渡りまさざりき。ここにその后名は弟橘比賣の命の白したまはく、「妾、御子に易りて海に入らむ。御子は遣さえし政遂げて、覆奏まをしたまはね」とまをして、海に入らむとする時に、菅疊八重、皮疊八重、絁疊八重を波の上に敷きて、その上に下りましき。ここにその暴き浪おのづから伏ぎて、御船え進みき。ここにその后の歌よみしたまひしく、

燃ゆる火の 火中に立ちて、

問ひし君はも。 (歌謠番號二五)

かれ七日の後に、その后の御櫛海邊に依りき。すなはちその櫛を取りて、御陵を作りて治め置きき。

- 走水の海(浦賀水道から千葉県に渡ろうとした)

- 弟橘比賣の命(日本書紀に穂積氏の娘とする)

- 菅疊八重、皮疊八重、絁疊八重を波の上に敷きて(波の上に多くの敷物を敷いて)

- その上に下りましき(海上で風波の難に遭うのは、その海の神が船中の人または物の類を欲するからで、その神の欲するものを海に入れれば風波が鎮まるとする思想がある。そこで姫が皇子に代って海に入って風波を沈めたのである)

- さねさし(枕詞。嶺が立っている義だろうとする。嶺は静岡県とすれば富士山、神奈川県とすれば大山である)

- 御陵を作りて治め置きき(所在不明。浦賀市走水に走水神社があって、倭建命と弟橘姫とを祭る)

すなはちその國より越えて、甲斐に出でて、酒折の宮にまします時に歌よみしたまひしく、

新治 筑波を過ぎて、幾夜か宿つる。 (歌謠番號二六)

ここにその御火燒の老人、御歌に續ぎて歌よみして曰ひしく、

かがなべて 夜には九夜 日には十日を。 (歌謠番號二七)

と歌ひき。ここを以ちてその老人を譽めて、すなはち東の國の造を給ひき。

- 荒ぶる蝦夷ども(アイヌ族をいう)

- 酒折の宮(山梨県西山梨郡)

- 新治筑波(ともに茨城県の地名)

- かがなべて(日を並べて)

- 東の國の造(東方の国の長官。実際はそのような広大な土地の国の造を置かない)

利鎌に さ渡る鵠、

弱細 手弱腕を

枕かむとは 吾はすれど、

さ寢むとは 吾は思へど、

汝が著せる 襲の襴に

月立ちにけり。 (歌謠番號二八)

ここに美夜受比賣、御歌に答へて歌よみして曰ひしく、

やすみしし 吾が大君、

あら玉の 年が來經れば、

あら玉の 月は來經往く。

うべなうべな 君待ちがたに、

吾が著せる 襲の裾に

月立たなむよ。 (歌謠番號二九)

かれここに御合ひしたまひて、その御刀の草薙の劒を、その美夜受比賣のもとに置きて、伊服岐の山の神を取りに幸でましき。

- 科野の國(信濃の国。今の長野県)

- 科野の坂(長野県の伊那から岐阜県の恵那に通ずる山路。木曽路は奈良時代になって開通された)

- 襲(オスヒは通例の服裝の上に着る衣服。礼装、旅装などに使用する)

- ひさかたの(枕詞。語義不明。日の射す方か)

- 利鎌(鵠の渡る線の形容か)

- 鵠(クビは、クグヒに同じ。コヒ、コフともいう。白鳥。但し杙の義とする説もある。以上、たわや腕の譬喩)

- 弱細(よわよわとして細い。修飾句)

- やすみしし 吾が大君(以上、天皇または皇子をたたえる。光り輝く太陽のような御子、天下を知ろしめす我が大君。ヤスミシシは語義不明)

- あら玉の(枕詞。磨いていない玉の意。ト(磨ぐ)に冠する。月に冠するのは転用)

- うべなうべな(ほんとにとうなずく意の語。底本にウベナウベナウベナとする)

- 君待ちがたに(カタニは、不能の意の助動詞。万葉集に多くカテニの形を取り、ここはその原形)

- 月立たなむよ(当然そうなるだろうの語意と見られる。この語形は、普通願望の意を表示するに使用されるのに、ここに願望になっていないのは特例とされる。ヨは間投の助詞)

- 伊服岐の山(滋賀県と岐阜県との境にある高山)