古事記現代語訳(27)口をきけない本牟智和気御子

口をきけない本牟智和気御子

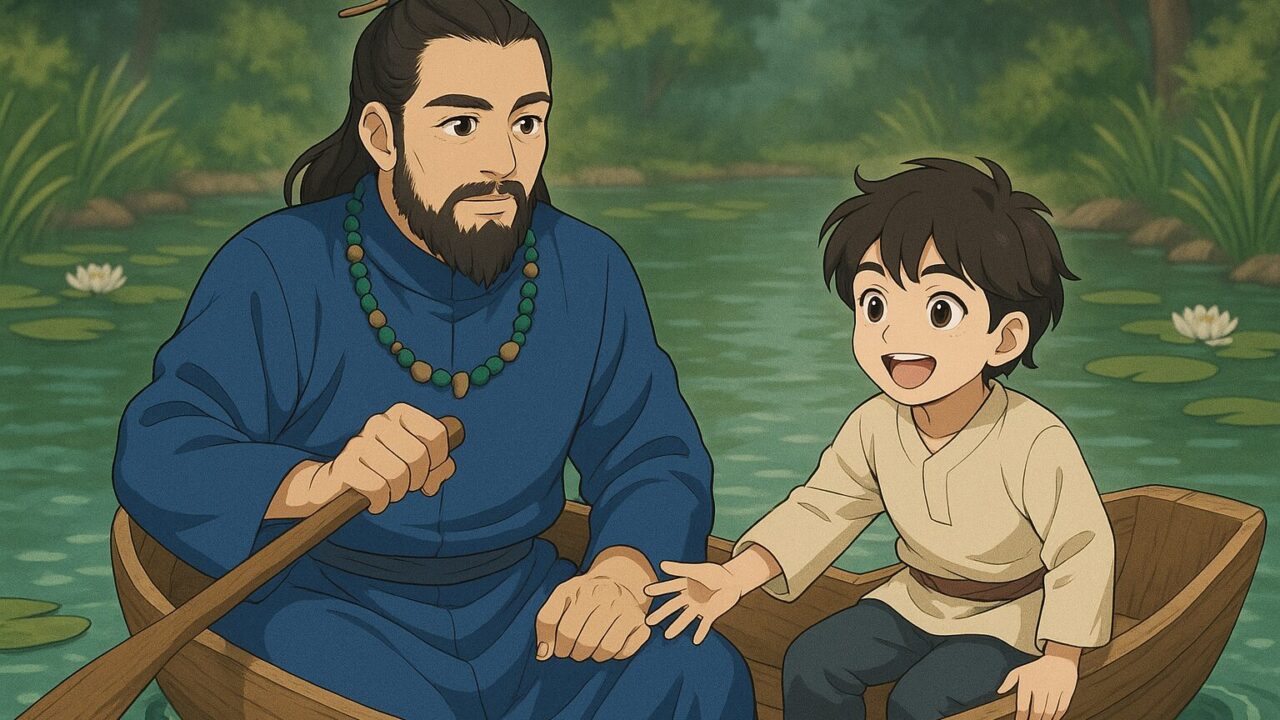

沙本毘売命が炎の中でお生みになった本牟智和気御子(ほむちわけのみこ)は、母を失いながらも健やかにご成長されました。

父の垂仁天皇は御子を深くお慈しみになり、尾張の相津にある二股の大杉を伐らせ、その木で二股の丸木舟を作らせました。

二股の丸木舟とは、二艘をつなぎ合わせた組船と考えられます。

参照元:近江名所図会

参照元:近江名所図会この丸木舟を遥々大和まで運び、磐余市師の池(いわれいちしのいけ)や軽の池に浮かべて、御子と舟遊びをして慰められました。

これは、単なる舟遊びではなく、御子が言葉を発し、健やかに成長するよう祈る儀式的な遊びだったと考えられています。

しかし本牟智和気御子は、ご成人され、お鬢が胸に垂れるほどの年齢になっても、一言も話しませんでした。

「磐余市師の池」は現在の奈良県桜井市池之内から橿原市池尻の地にかつて存在していたと伝わる池で、 「軽の池」は奈良県橿原市大軽付近にかつてあったとされる池です。

『日本書紀』には、御子は三十歳になるまで言葉を発しなかったと記されています。

白鳥を見て言葉を発する本牟智和気御子

ところがある日、空を渡る白鳥の声を耳にすると、初めて「バブバブ」と声を出されました。

垂仁天皇は大いに喜び、山辺大鶙(やまのべのおおたか)に命じてその鳥を捕らえさせました。

大鶙は紀伊から播磨、因幡、丹波、但馬を経て、さらに近江、美濃、尾張、信濃を越え、ついに越の国の港で罠を張り、その白鳥を捕獲し、天皇に奉りました。

そのためその港を和那美の水門(わなみのみなと)と呼びます。

古代には、鷹を用いて白鳥を捕獲する技術が大陸から伝来したということで、山辺大鶙の名前は鷹を擬人化したものだと考えられています。

和那美の水門は、新潟県新潟市西蒲区和納(にしかんくわのう)付近だとされています。ワナミの名の由来は罠網(わなあみ)です。

天皇はこの鳥を御子にお見せすれば、言葉を話すようになると期待しましたが、御子は依然として沈黙したままでした。

天皇の憂慮は深く、心を痛めておられました。

大国主命の祟り

そんなある夜、天皇の夢にご神託がありました。

「我が社を天皇の宮殿のように造営するならば、御子は必ず口をきくようになるだろう」

天皇はただちに、布斗摩邇(ふとまに)の法で占わせたところ、それは出雲大神、大国主命の御心であり、御子が言葉を話せないのはその祟りによるものと判明しました。

天皇は御子を出雲へ参拝させることを決意し、誰を供にすべきか再び占わせると、開化天皇の子孫である曙立王(あけたつおう)が選ばれました。

曙立王はまず、鷺の巣の池で神に祈り誓いを立てました。すると「この誓いが真ならば鷺よ落ちよ!」と唱えるや、鷺は池へ落ちて死にました。

さらに「甦れ!」と唱えれば、再び生き返りました。

同じく甘樫丘の樫の木の立派な葉も、祈りによって枯れたり甦ったりしました。

鷺の巣の池は、奈良県橿原市四分町の鷺栖(さぎす)神社付近にあった池で、甘樫丘は、奈良県高市郡明日香村に現在も存在しています。

天皇はその霊験に感服し、曙立王に「倭者師木登美豊朝倉曙立王(やまとはしきとみとよあさくらのあけたつおう)」という名を授けました。

こうして曙立王と菟上王(うながみのおう)をお供に、御子を出雲へ送り出しました。

占いによって経路を選ぶと、奈良や大阪の道は凶で、紀伊の道のみが吉と出たため、迂回して進み、御子が初めて「バブバブ」と声を出したことを記念して、行く先々に品遅部(ほむぢべ)の名代(なしろ)を定めました。

名代とは、王族の功業を後世に伝えるために置かれた部民(べみん)のことで、大化の改新前、朝廷や豪族がそれぞれ支配していた人民の集団です。

人民たちは労役を提供し、生産物を貢納していました。これは、朝鮮半島の百済の制度にならったものとされています。

やがて一行は出雲に至り、御子は大神に手を合わせました。帰途、出雲の臣の祖先である岐比佐都美(きひさつみ)という者が、肥の河、現在の斐伊川に、皮つきの木を組んで作った橋を架け、仮宮を設けてもてなしてくれました。

ついに明瞭な言葉を発する本牟智和気御子

仮宮の川下には作り物の青葉で飾られた山が供えられており、御子はこれを見て初めて明瞭に話しました。

「あれは山のように見えるが、山ではあるまい。あれは出雲石砢曽宮(いずものいわくまのそのみや)にお鎮まりになっている葦原色許男大神をお祀りしている祭壇なのだろう」

御子が言葉を発されたことに供の者たちは歓喜し、檳榔(あじまさ)の長穂の宮から、急使を都へ走らせて天皇に奏上しました。

出雲石砢曽宮は出雲大社の別名で、葦原色許男大神は大国主命の別名です。

檳榔の長穂の宮は、本牟智和気御子が一時期暮らしていた場所ですが、島根県松江市鹿島町の佐太神社付近だとされています。

檳榔は、ビロウのこと。ビロウは、古代朝廷において神聖な植物とされ、 大嘗祭においては、現在でも、天皇が禊を行う百子帳の屋根材として用いられています。

肥長比売の正体は大蛇

言葉が話せるようになった御子は、肥長比売(ひながひめ)を妃に迎えました、その正体は大蛇であり、程なく恐れて逃げ出されました。

姫はなお、御子を慕って、海を光らせながら追いかけてきましたが、御子はますます気味が悪くなり、船を引きずって山を越え、再び海に出て、ようやく無事に大和へ還ってこられました。

この知らせを受けた垂仁天皇は大喜びされ、菟上王を再び出雲に遣わして大神の社を、さらに壮麗に造営させました。

また、御子のために鳥取部、鳥甘部(とりかいべ)、品遅部、大湯坐、若湯坐といった品部を定め、白鳥の捕獲や水鳥の飼育を営ませました。

これらは御子が、鳥をきっかけに言葉を発したことを記念する制度だと伝えられています。

『日本書紀』によれば、相撲もこの御世に始まったとされ、出雲の野見宿禰(のみのすくね)と大和の当麻蹴速(たいまのけはや)が力比べをし、宿禰の方が勝ち、蹴速の領地を貰い受けたと伝えられています。

二人が相撲を取った場所は、奈良県桜井市穴師の穴師坐兵主神社とされ、摂社に野見宿禰をご祭神として祀った相撲神社があります。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

本牟智和氣の御子

かれその御子を率て遊ぶ状は、尾張の相津なる二俣榲を二俣小舟に作りて、持ち上り來て、倭の市師の池輕の池に浮けて、その御子を率て遊びき。然るにこの御子、八拳鬚心前に至るまでにま言とはず。かれ今、高往く鵠が音を聞かして、始めてあぎとひたまひき。ここに山邊の大鶙(こは人の名なり。)を遣して、その鳥を取らしめき。かれこの人、その鵠を追ひ尋ねて、木の國より針間の國に到り、また追ひて稻羽の國に越え、すなはち旦波の國多遲麻の國に到り、東の方に追ひ廻りて、近つ淡海の國に到り、三野の國に越え、尾張の國より傳ひて科野の國に追ひ、遂に高志の國に追ひ到りて、和那美の水門に網を張り、その鳥を取りて、持ち上りて獻りき。かれその水門に名づけて和那美の水門といふなり。またその鳥を見たまへば、物言はむと思ほして、思ほすがごと言ひたまふ事なかりき。

- 尾張の相津(所在不明)

- 市師の池(奈良県磯城郡)

- 輕の池(奈良県高市郡)

- あぎとひ(アギと言った。あぶあぶ言った)

- 和那美の水門(新潟県西蒲原郡、また北魚澤郡[#「北魚澤郡」はママ]に伝説地がある。ワナミは羂網【わなあみ】の義)

ここに天皇患へたまひて、御寢ませる時に、御夢に覺してのりたまはく、「我が宮を、天皇の御舍のごと修理めたまはば、御子かならずま言とはむ」とかく覺したまふ時に、太卜に占へて、「いづれの神の御心ぞ」と求むるに、ここに祟りたまふは、出雲の大神の御心なり。かれその御子を、その大神の宮を拜ましめに遣したまはむとする時に、誰を副へしめば吉けむとうらなふに、ここに曙立の王卜に食へり。かれ曙立の王に科せて、うけひ白さしむらく、「この大神を拜むによりて、誠に驗あらば、この鷺の巣の池の樹に住める鷺を、うけひ落ちよ」と、かく詔りたまふ時に、うけひてその鷺地に墮ちて死にき。また「うけひ活け」と詔りたまひき。ここにうけひしかば、更に活きぬ。また甜白檮の前なる葉廣熊白檮をうけひ枯らし、またうけひ生かしめき。ここにその曙立の王に、倭は師木の登美の豐朝倉の曙立の王といふ名を賜ひき。すなはち曙立の王菟上の王二王を、その御子に副へて遣しし時に、那良戸よりは跛、盲遇はむ。大阪戸よりも跛、盲遇はむ。ただ木戸ぞ掖戸の吉き戸と卜へて、いでましし時に、到ります地ごとに品遲部を定めたまひき。

- 出雲の大神(出雲大社の祭神。大国主の神)

- 曙立(開化天皇の子孫)

- 卜に食へり(占いにかなった)

- うけひ白さしむらく(神に誓って神意を窺わしめることは)

- 鷺の巣の池(奈良県高市郡)

- 甜白檮の前(奈良県飛鳥村)

- 葉廣熊白檮(葉の広い立派なカシの木。クマはウマに同じ。美称)

- 那良戸(奈良県の北部の奈良山を越える道。不具者に逢うことを嫌った)

- 大阪戸(二上山を越えて行く道)

- 木戸(紀伊の国へ出る道。吉野川の右岸について行く)

- 掖戸の吉き戸(迂回してゆく道でよい道)

かれ出雲に到りまして、大神を拜み訖へて、還り上ります時に、肥の河の中に黒樔の橋を作り、假宮を仕へ奉りて、坐さしめき。ここに出雲の國の造の祖、名は岐比佐都美、青葉の山を餝りて、その河下に立てて、大御食獻らむとする時に、その御子詔りたまはく、「この河下に青葉の山なせるは、山と見えて山にあらず。もし出雲の石硐の曾の宮にます、葦原色許男の大神をもち齋く祝が大庭か」と問ひたまひき。ここに御供に遣さえたる王たち、聞き歡び見喜びて、御子は檳榔の長穗の宮にませまつりて、驛使をたてまつりき。

- 肥の河(斐伊の川)

- 黒樔の橋(皮つきの木を組んで作った橋)

- 出雲の石硐の曾の宮(出雲大社の別名)

- 葦原色許男の大神(大国主の神の別名)

- もち齋く祝が大庭(お祭する神職の斎場か)

- 檳榔の長穗の宮(ビロウの木の葉を長く垂れて葺いた宮)

ここにその御子、肥長比賣に一宿婚ひたまひき。かれその美人を竊伺みたまへば、蛇なり。すなはち見畏みて遁げたまひき。ここにその肥長比賣患へて、海原を光らして船より追ひ來。かれ、ますます見畏みて山のたわより御船を引き越して、逃げ上りいでましつ。ここに覆奏まをさく、「大神を拜みたまへるに因りて、大御子物詔りたまひつ。かれまゐ上り來つ」とまをしき。かれ天皇歡ばして、すなはち菟上の王を返して、神宮を造らしめたまひき。ここに天皇、その御子に因りて鳥取部、鳥甘、品遲部、大湯坐、若湯坐を定めたまひき。