古事記現代語訳(18)海佐知毘古と山佐知毘古

海佐知毘古と山佐知毘古

邇邇芸命と木花佐久夜比売夫婦の御子のうち、一番上の兄の火照命は「海佐知毘古(うみさちひこ)」として海に出て大小の魚を釣り、一番下の弟の火遠理命は「山佐知毘古(やまさちひこ)」として山に入って鳥や獣を獲って暮らしていました。

海佐知毘古は、海の幸を持つ男性という意味。「サチ」とは「威力」のことで、道具に宿っており、多くの「サチ」を持つ者は、収穫する獲物の数も多いのです。海幸とは、海のサチが宿っている釣針のこと。もちろん、山佐知毘古も同様です。

大小の魚は、鰭の廣物(はたのひろもの)・鰭の狭物(はたのさもの)、鳥や獣は、毛の麤物(けのあらもの)・毛の柔物(けのにこもの)です。

火照命と火遠理命は とてもややこしいので、ここからは 兄を海佐知毘古 弟を山佐知毘古と呼びます

ある日、弟の山佐知毘古が兄の海佐知毘古に「たまには道具を取り換えてリョウをしてみましょう」と提案しました。

海佐知毘古は三度も断りましたが、弟があまりに熱心に頼むのでしぶしぶ承諾しました。

山佐知毘古は兄の釣り道具を持って海へ出ましたが、一匹も釣れず、ついには釣り針まで海に落としてしまいました。

兄の海佐知毘古はカンカンに怒り、「早く俺の針を返せ」と強く迫りました。

山佐知毘古は自分の剣を砕いて五百個もの針を作り、さらに千個の針を作って償いましたが、兄は受け取らず、どうしても「お前が失った俺の針を返せ」と譲りませんでした。

困り果てた山佐知毘古が浜辺で泣いていると、塩椎神(しおつちのかみ)という潮の神が現れ、尋ねました。

虚空津日高さん、あなたはどうして泣いているのですか?

突然、虚空津日高という聞きなれない名前が出て来ましたが、この名前は、天津神、尊い御子という意味で、山佐知毘古の尊称です。

これまでの経緯を聞いて同情し、「私が助けてあげましょう」と言って、隙間のない籠の小舟を用意し、彼を乗せてくれました。

塩椎神は「この流れの先に、魚の鱗のような屋根が並ぶ宮殿があるでしょう。それが海の神、綿津見神の宮です。あなたは門の傍にある井戸の横の湯津香木(ゆつかつら)に登って待っていてください。海神の娘が見つけて取り計らってくれるでしょう」と教えてくれました。

そう助言すると、籠の小舟を沖へと押し流してくれました。

竹を編んで、表面に樹脂を塗って作った船は、神様の乗物だとされています。

塩椎神は、海水の神霊で、潮は、諸国の海岸に打ち寄せるので、とても物知りなのです。

塩椎神は、潮流や海路、航海をつかさどる神で、とくに東北地方の平定で功績があったとされ、宮城県の塩釜神社に祀られています。

引用元:flickr

引用元:flickr山佐知毘古が、言われた通り桂の木に登っていると、やがて綿津見神の娘の豊玉比売の侍女が井戸に水を汲みにやってきました。

侍女が井戸を覗くと、とつぜん光が射したので、驚いて見上げてみると、立派な男性が立っていました

山佐知毘古が水を求めると、侍女は器に水を汲んで差し出しましたが、命は水を飲まずに首飾りの珠を口に含み、その器に吐き出しました。

その珠は器に張り付いて離れず、そのまま豊玉比売のもとに届けられました。

豊玉比売が見にくると、桂の木の上に立派な若者の姿がありました。

父の綿津見神も出てきて「この方は、虚空津日高、天の神の御子だ」と言って館に迎え入れ、アシカの皮八枚、絹の敷物八枚を重ねた座に座らせ、盛大にもてなしました。

そして娘の豊玉比売を、山佐知毘古の妻として差し出しました。こうして彼はその宮に三年も留まりました。

三年という期間は、こうした話の定番で、浦島太郎も三年間、竜宮城にいました。

しかしある晩、山佐知毘古が深いため息をついたので、豊玉比売は心配し、父に相談しました。父の綿津見神は、山佐知毘古に理由を尋ねました。

彼はここに来た経緯と、兄の釣り針を探している旨を語りました。そこで海神は大小の魚を集め、ついに「食べ物が喉を通らないと」困っていた雌鯛の喉から釣り針を見つけ出し、きれいにして命に渡しました。

そして「お兄さんにこれを返すときは『淤煩鉤(おぼち)、須須鉤(すすぢ)、貧鉤(まちぢ)、宇流鉤(うるぢ)』と呪文を唱え、後ろ向きに渡してください」と教えました。

この呪文は、「憂鬱な釣り針、イライラする釣り針、貧乏な釣り針、愚かな釣り針」という意味で、釣り針の悪口を言って「サチ」を離れさせます。

また「お兄さんが高地に田を作れば低地に、低地に作れば高地に作ってください。水は私が操るので、三年で兄さんは飢えるでしょう。もし兄さんが攻めてきたら潮満珠(しおみつたま)で溺れさせ、謝ってきたら潮乾珠(しおふるたま)で救ってあげてください」と言い、二つの霊玉を授けました。

古事記が編纂された当時、毎年毎年土地を選定して耕作していたので、水の多い年には高い場所に田を作り、水の少ない年は低い場所に田を作っていました。

そして鮫たちを呼び、「お前たちの中で、誰が天の御子を一番早く送り届けられるか?」と問うと、一匹の大鮫が「私なら一日で送れます」と答えました。綿津見神は、人が左右に手をひろげた大きさの一尋鮫に「決してあの方を怖がらせるなよ」と言って、山佐知毘古を任せました。

そして鮫は、山佐知毘古をその肩に乗せ、たった一日で地上に送り届けました。

山佐知毘古は、お礼として、紐の付いた小刀を鮫の首に結びつけたため、鮫は佐比持神(さひもちのかみ)と呼ばれるようになりました。

佐比持神は、サヒを持っている神という意味で、サヒとは、鋤であり武器でもあります。

山佐知毘古は教えられた通りに呪文を唱え、釣り針を兄に返しました。やがて兄の田は水が来ずに凶作続きとなり、どんどん貧しくなって、弟を妬み嫌がらせをしてくるようになりました。

そのたびに山佐知毘古は潮満珠で兄を溺れさせ、兄が助けを求めれば潮乾珠で水を引きました。

ついに海佐知毘古は弟に頭を下げ、「申し訳ありませんでした。これからは一生、昼夜あなたの家を守り、奉公しますから」と誓いました。

その後、海佐知毘古、火照命は隼人の祖になりました。

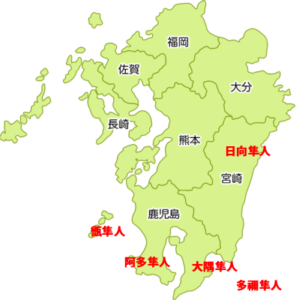

隼人とは、古代の南九州に暮らし、ヤマト政権に服さなかった集団のことです。阿多(あた)隼人、大隅隼人、多禰(たね)隼人、日向(ひゅうが)隼人、甑(こしき)隼人などがいました。

『日本書紀』には、火照命は「俳優(わざおき)になってあなたに仕えるから、どうか許してください」と懇願し、海で溺れる仕草を滑稽に演じたと書かれています。これが「隼人の舞」の起源となりました。

引用元:鹿児島県観光サイト

引用元:鹿児島県観光サイト山佐知毘古こと、火遠理命が上陸したと伝わる宮崎市の青島は、「鬼の洗濯岩」と呼ばれる凸凹した奇岩の海岸が8km続きます。

引用元:宮崎市観光サイト

引用元:宮崎市観光サイトその中央に位置する青島神社には、火遠理命と豊玉比売、塩椎神を祀っています。縁結び、安産、航海の安全にご利益があるとされています。

引用元:flickr

引用元:flickr邇邇芸命は山の神の娘、木花佐久夜比売と結婚、その御子の山佐知毘古こと、火遠理命は、海の神の娘、豊玉比売と結婚。これで葦原中国の山と海を支配したということになります。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)

七.日子穂穂出見の命

海幸と山幸

かれ火照の命は、海佐知毘古として、鰭の廣物鰭の狹物を取り、火遠理の命は山佐知毘古として、毛の麤物、毛の柔物を取りたまひき。ここに火遠理の命、その兄火照の命に、「おのもおのも幸易へて用ゐむ」と謂ひて、三度乞はししかども、許さざりき。然れども遂にわづかにえ易へたまひき。ここに火遠理の命、海幸をもちて魚釣らすに、ふつに一つの魚だに得ず、またその鉤をも海に失ひたまひき。ここにその兄火照の命その鉤を乞ひて、「山幸もおのが幸幸。海幸もおのが幸幸。今はおのもおのも幸返さむ」といふ時に、その弟火遠理の命答へて曰はく、「汝の鉤は、魚釣りしに一つの魚だに得ずて、遂に海に失ひつ」とまをしたまへども、その兄強に乞ひ徴りき。かれその弟、御佩しの十拳の劒を破りて、五百鉤を作りて、償ひたまへども、取らず、また一千鉤を作りて、償ひたまへども、受けずして、「なほその本の鉤を得む」といひき。

- 海佐知毘古(海の幸のある男。サチは威力で、道具に宿っており、サチを有する者が獲物が多いのである)

- 毛の麤物、毛の柔物(獣類と鳥類)

- 海幸(海のサチの宿っている釣針)

ここにその弟、泣き患へて海邊にいましし時に、鹽椎の神來て問ひて曰はく、「何にぞ虚空津日高の泣き患へたまふ所由は」と問へば、答へたまはく、「我、兄と鉤を易へて、その鉤を失ひつ。ここにその鉤を乞へば、多の鉤を償へども、受けずて、なほその本の鉤を得むといふ。かれ泣き患ふ」とのりたまひき。ここに鹽椎の神、「我、汝が命のために、善き議せむ」といひて、すなはち間なし勝間の小船を造りて、その船に載せまつりて、教へてまをさく、「我、この船を押し流さば、やや暫いでまさば、御路あらむ。すなはちその道に乘りていでましなば、魚鱗のごと造れる宮室、それ綿津見の神の宮なり。その神の御門に到りたまはば、傍の井の上に湯津香木あらむ。かれその木の上にましまさば、その海の神の女、見て議らむものぞ」と教へまつりき。

- 鹽椎の神(海水の神霊。諸国の海岸にうち寄せるので、物知りだとする)

- 虚空津日高(日子穂穂出見の命)

- 間なし勝間の小船(すきまの無い籠の船。実際的には竹の類で編んで樹脂を塗って作った船であり、思想的には神の乗物である)

- 魚鱗のごと造れる宮室(魚のうろこのように作った宮殿。瓦ぶきの家で大陸の建築が想像できる)

- 湯津香木(井の傍の樹木に神が降るのは、信仰にもとづくきまった型である)

かれ教へしまにまに、少し行でましけるに、つぶさにその言の如くなりき。すなはちその香木に登りてまします。ここに海の神の女豐玉毘賣の從婢、玉盌を持ちて、水酌まむとする時に、井に光あり。仰ぎ見れば、麗しき壯夫あり。いと奇しとおもひき。ここに火遠理の命、その婢を見て、「水をたまへ」と乞ひたまふ。婢すなはち水を酌みて、玉盌に入れて貢進る。ここに水をば飮まさずして、御頸の璵を解かして、口に含みてその玉盌に唾き入れたまひき。ここにその璵、器に著きて、婢璵をえ離たず、かれ著きながらにして豐玉毘賣の命に進りき。ここにその璵を見て、婢に問ひて曰く、「もし門の外に人ありや」と問ひしかば、答へて曰はく、「我が井の上の香木の上に人います。いと麗しき壯夫なり。我が王にも益りていと貴し。かれその人水を乞はしつ。かれ水を奉りしかば、水を飮まさずて、この璵を唾き入れつ。これえ離たざれば、入れしまにま將ち來て獻る」とまをしき。ここに豐玉毘賣の命、奇しと思ほして、出で見て見感でて、目合して、その父に、白して曰はく、「吾が門に麗しき人あり」とまをしたまひき。ここに海の神みづから出で見て、「この人は、天つ日高の御子、虚空つ日高なり」といひて、すなはち内に率て入れまつりて、海驢の皮の疊八重を敷き、また絁疊八重をその上に敷きて、その上に坐せまつりて、百取の机代の物を具へて、御饗して、その女豐玉毘賣に婚はせまつりき。かれ三年に至るまで、その國に住みたまひき。

- 玉盌(美しい椀)

- その璵、器に著きて(水を汲んだお椀に、樹の上にいた神の霊がついたのである)

- 海驢の皮の疊八重(海獣アシカの皮の敷物を八重に重ねて)

- 絁疊八重(織ったままの絹の敷物八重をかさねて)

- 三年(この種の説話に出る決まった年数。浦島も龍宮に三年いたという)

ここに火遠理の命、その初めの事を思ほして、大きなる歎一つしたまひき。かれ豐玉毘賣の命、その歎を聞かして、その父に白して言はく、「三年住みたまへども、恆は歎かすことも無かりしに、今夜大きなる歎一つしたまひつるは、けだしいかなる由かあらむ」とまをしき。かれ、その父の大神、その聟の夫に問ひて曰はく、「今旦我が女の語るを聞けば、三年坐しませども、恆は歎かすことも無かりしに、今夜大きなる歎したまひつとまをす。けだし故ありや。また此間に來ませる由はいかに」と問ひまつりき。ここにその大神に語りて、つぶさにその兄の失せにし鉤を徴れる状の如語りたまひき。ここを以ちて海の神、悉に鰭の廣物鰭の狹物を召び集へて問ひて曰はく、「もしこの鉤を取れる魚ありや」と問ひき。かれ諸の魚ども白さく、「このごろ赤海鲫魚ぞ、喉に鯁ありて、物え食はずと愁へ言へる。かれかならずこれが取りつらむ」とまをしき。ここに赤海鲫魚の喉を探りしかば、鉤あり。すなはち取り出でて清洗ぎて、火遠理の命に奉る時に、その綿津見の大神誨へて曰さく、「この鉤をその兄に給ふ時に、のりたまはむ状は、この鉤は、淤煩鉤[#ルビの「おばち」はママ]、須須鉤、貧鉤、宇流鉤といひて、後手に賜へ。然してその兄高田を作らば、汝が命は下田を營りたまへ。その兄下田を作らば、汝が命は高田を營りたまへ。然したまはば、吾水を掌れば、三年の間にかならずその兄貧しくなりなむ。もしそれ然したまふ事を恨みて攻め戰はば、鹽盈つ珠を出して溺らし、もしそれ愁へまをさば、鹽乾る珠を出して活し、かく惚苦めたまへ」とまをして、鹽盈つ珠鹽乾る珠并せて兩箇を授けまつりて、すなはち悉に鰐どもをよび集へて、問ひて曰はく、「今天つ日高の御子虚空つ日高、上つ國に幸でまさむとす。誰は幾日に送りまつりて、覆奏さむ」と問ひき。かれおのもおのもおのが身の尋長のまにまに、日を限りて白す中に、一尋鰐白さく、「僕は一日に送りまつりて、やがて還り來なむ」とまをしき。かれここにその一尋鰐に告りたまはく、「然らば汝送りまつれ。もし海中を渡る時に、な惶畏せまつりそ」とのりて、すなはちその鰐の頸に載せまつりて、送り出しまつりき。かれ期りしがごと一日の内に送りまつりき。その鰐返りなむとする時に、佩かせる紐小刀を解かして、その頸に著けて返したまひき。かれその一尋鰐は、今に佐比持の神といふ。

- 喉に鯁(のどに刺さった骨があって)

- 須須鉤、貧鉤、宇流鉤(鉤を悪く言ってサチを離れさせるのである。ぼんやり鉤、すさみ鉤、貧乏鉤、愁苦の鉤)

- 後手(手をうしろにしてあげなさい。呪術の意味である)

- その兄高田を作らば~汝が命は高田を營りたまへ(毎年土地を選定して耕作するので、水の多い年には高田を作るに利あり、水の無い年はその反対である)

- 鹽盈つ珠(海は潮が満ち干するので、海の神は水のさしひきを司るとし、それはその力を有する玉を持っているからだと考えられた。動詞の「乾る」は古くは上二段活で、連体形はフル)

- 上つ國(人間の世界。上方にあると考えた)

- 一尋鰐(人が左右に手をひろげた長さのワニ。)

- 紐小刀(紐のついている小刀)

- 佐比持の神(鋤を持っている神。サヒは鋤であり武器でもある)

ここを以ちてつぶさに海の神の教へし言の如、その鉤を與へたまひき。かれそれより後、いよよ貧しくなりて、更に荒き心を起して迫め來。攻めむとする時は、鹽盈つ珠を出して溺らし、それ愁へまをせば、鹽乾る珠を出して救ひ、かく惚苦めたまひし時に、稽首白さく、「僕は今よ以後、汝が命の晝夜の守護人となりて仕へまつらむ」とまをしき。かれ今に至るまで、その溺れし時の種種の態、絶えず仕へまつるなり。

- かれ今に至るまで~絶えず仕へまつるなり(隼人が乱舞をして宮廷に仕えることの起原説明。隼人舞はその種族の独自の舞であるのを、溺れるさまの真似として説明した)